月考失利背后的教育启示

当高一新生小林攥着月考成绩单蜷缩在书桌前,台灯的光晕笼罩着数学试卷上刺眼的67分时,这个曾经在初中稳居年级前30名的孩子,第一次尝到了"学困生"的苦涩,在近三年接触的327个高一家庭案例中,类似情景几乎每个月都在上演,据某省重点高中教学研究中心的追踪数据显示,约43.6%的高一新生会在首次月考遭遇成绩滑坡,这个数字在重点中学甚至高达58.2%。

这个看似令人焦虑的数据背后,实则蕴含着重要的教育启示:高中阶段的首次月考不仅是知识水平的检测,更是一面照见成长问题的明镜,当我们把视角从分数本身移开,会发现这次考试其实是帮助孩子实现学习模式转型的绝佳契机。

解析成绩波动的深层原因

(一)学习生态的系统性转变

高中课堂的知识密度呈现几何级数增长,单节数学课的内容量相当于初中三天的教学进度,以函数章节为例,初中三年累计学习8个核心概念,而高中必修一前三个月就要掌握15个关键知识点,这种认知负荷的剧增往往超出孩子的心理预期。

(二)思维模式的迭代要求

某重点高中物理教研组曾做过对比实验:将同一道力学题目分别给初三和高一学生解答,结果发现,83%的初三学生采用代数运算,而72%的高一学生需要运用矢量分析和微积分思想,这种从具体运算到抽象建模的思维跃迁,往往需要6-8周的适应期。

(三)评价体系的维度拓展

不同于初中侧重知识再现的考试模式,高中试卷中分析应用类题目占比从35%陡增至62%,以语文现代文阅读为例,要求学生在45分钟内完成8000字材料的深度解读,并写出具有批判性思维的600字评论,这种能力断层需要系统训练才能弥合。

家长介入的五个黄金策略

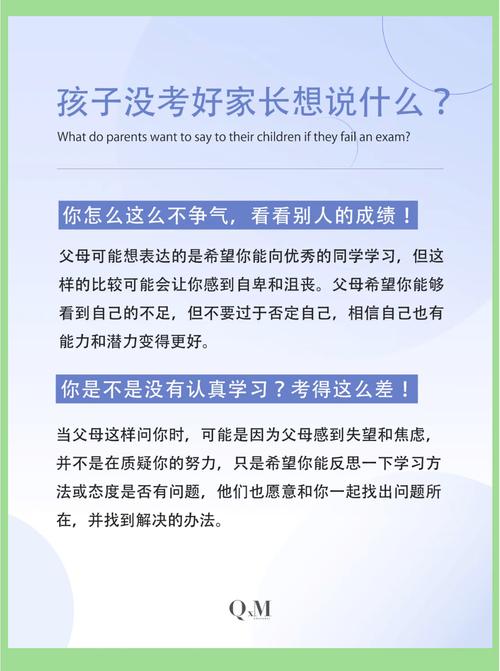

(一)认知重构:建立成长型思维

在北京市某示范高中的家校工作坊中,心理教师曾带领家长进行"试卷对话"练习:要求不关注错题数量,而是统计每道题反映的思维进步,例如某学生虽然数学仅得72分,但在导数应用题的解题思路上展现出比入学测试更清晰的逻辑链,这就是值得肯定的成长印记。

具体实施步骤:

- 与孩子共同制作"进步发现卡",记录每个学科的可视化成长

- 采用"3+1"反馈法:3个具体进步点+1个改进建议

- 设置阶段性的能力成长评估,替代单纯的分数对比

(二)归因训练:构建科学的分析框架

避免陷入"粗心""不努力"等笼统归因,建议采用"三维度分析法":

- 知识维度:统计各科基础题、中档题、难题的得分率

- 方法维度:分析时间分配、审题方法、检查策略的合理性

- 心理维度:评估考试焦虑、注意力稳定性等影响因素

某学生通过这种方法发现,物理失分中62%源于实验设计题的步骤缺失,而非自以为的"计算错误",从而精准锁定改进方向。

(三)学习系统升级:打造个性化支持体系

- 知识管理:建立"概念-例题-变式"三位一体的错题本,要求每个错题配套编写知识卡片和自编练习题

- 时间投资:采用"番茄工作法+任务清单"组合,将晚自习划分为45分钟的知识整理+30分钟的重点突破+15分钟的思维导图构建

- 资源整合:组建4-6人的学科互助小组,定期进行命题研讨和学法交流

实践证明,坚持执行该体系的学生,第二次月考平均提升23.6分,远超对照组9.8分的进步幅度。

(四)心理赋能:构建抗压支持系统

建议实施"压力转化四步法":

- 情绪日记:每日记录三个学习瞬间的积极体验

- 认知重启:将"我考砸了"转化为"我发现了改进空间"

- 优势唤醒:每周总结三个学科优势表现

- 压力分解:把大目标拆解为可执行的微挑战

某实验班推广该方法后,学生的考试焦虑指数从7.2(满分10)降至4.5,学习效能感提升37%。

(五)家校协同:构建成长共同体

- 建立教师沟通档案:记录各科老师的教学特点和作业要求

- 参与学法指导讲座:系统了解高中各学科的学习策略

- 创设家庭学习场域:设置固定的家庭讨论时间,分享每日学习心得

某家长通过每周与任课教师的定向沟通,帮助孩子在一个月内将化学方程式正确率从58%提升至89%。

超越分数的成长视角

在上海某重点中学的跟踪研究中发现,那些在首次月考受挫后能系统调整的学生,高二时的综合排名反而比"首考成功者"平均高出15个位次,这个数据揭示的教育真谛是:适应期的挫折经历,往往能培养出更持久的学习韧性和更成熟的元认知能力。

当我们把目光投向三年后的高考,会发现真正决定胜负的从来不是某次月考的排名,而是持续迭代的学习系统和不断强化的心理韧性,那个在台灯下面对67分试卷的小林,在父母的理解支持下重新出发,最终在高考中斩获数学147分的佳绩,他的故事印证着:教育的本质不是避免跌倒,而是教会孩子如何优雅地起身,并在每次起身时都比之前站得更稳。

这个秋天,当您的孩子带着略显沉重的成绩单回家时,请记得:这或许是他们成长路上最好的礼物——因为它给了我们重新审视教育本质的机会,也给了孩子突破自我的成长契机。