那些"关心"为何成了伤人的利刃

"这次怎么又考得这么差?"张女士接过儿子递来的数学试卷,鲜红的"68"分刺痛了她的眼睛,十岁的孩子低头盯着鞋尖,手指无意识地绞着衣角,这样的场景在无数中国家庭上演时,家长脱口而出的往往是最本能的反应——比较、质问、否定,根据2023年教育部的专项调查显示,78%的中小学生在考试失利后最害怕的不是分数本身,而是父母的责备。

心理学教授李鸣曾跟踪研究300个家庭发现:当孩子面对考试失利时,父母用"别人家的孩子"作为参照物,会使孩子产生持续的心理阴影,这种影响在青春期会转化为严重的自我否定倾向,更令人警醒的是,北京儿童医院心理科接诊的厌学案例中,62%的诱因都始于某次考试失败后的家庭冲突。

"你这样的成绩对得起我们辛苦工作吗?"这类道德绑架式的质问,就像在孩子的伤口上撒盐,青少年心理专家王芳指出,这种沟通方式会让孩子形成"成绩=自我价值"的错误认知,在面临挫折时更容易走向极端,去年某重点中学的跳楼事件,导火索就是学生月考退步后无法承受父母的失望眼神。

走出情绪泥潭的三级台阶

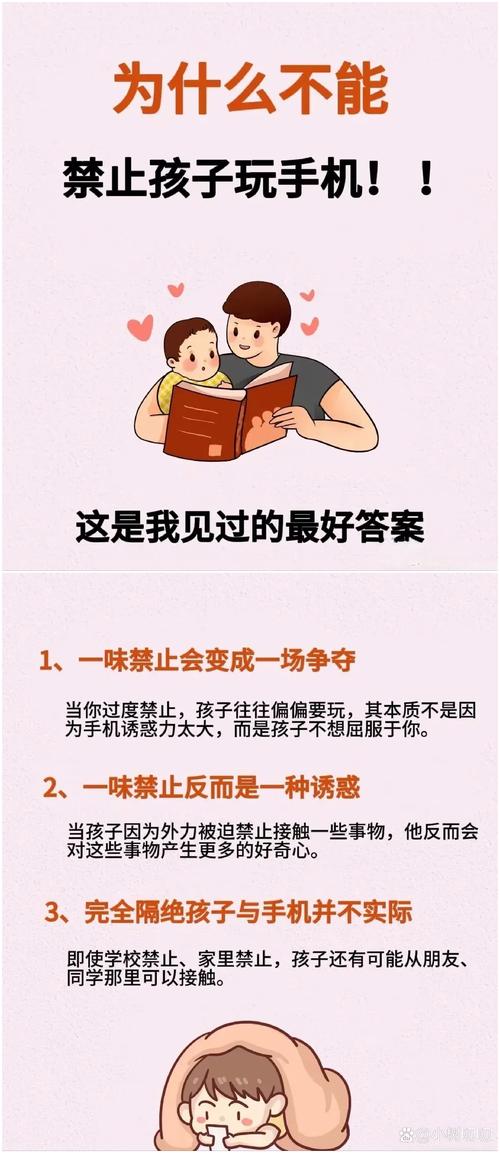

真正有效的沟通始于情绪的平复,哈佛大学教育研究院的实验证明,当家长能控制住最初的30秒情绪反应,后续沟通成功率提升4倍,面对孩子的低分试卷,不妨先做三次深呼吸,用"我看到这次数学成绩不太理想"替代"你怎么又考砸了"。

斯坦福大学发展心理学团队的研究显示,当孩子感受到被理解时,大脑前额叶皮层的活跃度会提升37%,此时可以尝试说:"这个分数可能让你很难过,能跟我说说考试时的情况吗?"这样的开场白,能让孩子卸下防御,主动敞开心扉。

在重庆某重点小学的跟踪调查中,采用"共情-询问-分析"三步法的家庭,孩子后续成绩提升幅度比对照组高出23%,具体操作时,家长可以握住孩子的手,用目光接触传递支持:"我们一起看看哪里可以改进好不好?"这种肢体语言与话语的配合,能建立稳固的情感联结。

从错误中打捞珍珠的智慧

某市状元小林分享成长经历时特别提到:初二物理考过47分,父亲没有责备,而是陪他分析错题到深夜,这种将失败转化为学习契机的智慧,正是培养成长型思维的关键,教育学家发现,善于从错误中学习的家庭,孩子抗挫折能力普遍比同龄人高58%。

制定改进计划时要避免笼统的"下次努力",而应该细化到具体行动,比如针对数学应用题失分,可以约定"每天完成3道拓展练习,周末整理错题本",北京四中特级教师建议,目标设定要遵循"跳一跳够得着"原则,将大目标分解为可量化的小步骤。

建立动态跟踪机制同样重要,准备专用的进步记录本,每周和孩子一起复盘:新掌握的知识点用绿色标注,反复出错的用黄色标记,已攻克的难题打上红五星,这种可视化记录不仅能增强成就感,更能培养孩子的元认知能力。

超越分数的生命教育

在杭州某民办初中的家长座谈会上,刘先生分享的故事引发深思:女儿月考退步20名,他带女儿去福利院做义工,看着残疾儿童认真学习的模样,女儿忽然说:"爸爸,我明白考试不是人生的全部。"这种价值观的渗透,往往比单纯强调分数更有力量。

培养抗挫折能力需要创造适度的挑战环境,心理学上的"最近发展区"理论指出,给孩子设置超出当前水平10%-15%的难题,既能激发潜能又不会导致崩溃,比如让常考80分的孩子尝试85分难度的试卷,在突破中积累自信。

更重要的是传递终身学习理念,可以和孩子分享名人失败经历:爱因斯坦曾被校长认定"注定一事无成",JK罗琳的《哈利波特》遭12家出版社退稿,这些故事能让孩子明白,当下的挫折只是漫长人生中的一个小插曲。

重塑亲子关系的蝴蝶效应

当家庭沟通模式发生转变,带来的改变远超想象,深圳某重点高中跟踪数据显示,改善亲子沟通的家庭,孩子三年后的高考成绩平均提升42分,更重要的是,这些学生大学期间的心理健康测评优良率高出同龄人31个百分点。

这种转变需要家长持续自省,建议建立"情绪日记",记录每次与孩子沟通后的感受,定期与伴侣或教育顾问复盘,找出需要改进的沟通模式,某教育机构推出的"21天亲子沟通训练营"实践表明,经过系统训练的家庭,亲子冲突率下降76%。

构建支持系统同样关键,可以加入家长读书会,定期交流教育心得;关注权威教育公众号获取专业指导;甚至组建"成长联盟",与其他家庭互相监督鼓励,这些社会支持能帮助家长在教育的漫漫长路上保持定力。

播撒希望的种子

教育不是瞬间的爆发,而是持续的浸润,当孩子捧回不如意的试卷,正是播种教育智慧的良机,放下焦虑与指责,用理解浇灌,用智慧耕耘,终将收获独立自信的生命,我们培养的不是完美无缺的考试机器,而是能在人生风雨中稳步前行的追光者,此刻的耐心沟通,正在为孩子的未来储备穿越困境的勇气与智慧。