当13岁的儿子将书包甩在玄关,瘫在沙发上开始刷短视频时,张女士的焦虑达到了顶点,这个曾经乖巧的男孩,进入初中后仿佛换了个人:作业本永远停留在第三页,课本里夹着漫画书,对家长的说教充耳不闻,这样的场景正在无数家庭上演,青春期遇上学习倦怠期,犹如风暴席卷整个教育生态,面对这场成长危机,我们需要的是教育智慧的升级,而非简单的管教升级。

解码青春期:理解厌学背后的心理密码

13岁男孩的大脑正在经历结构性重组,前额叶皮层与边缘系统的发育失衡,导致他们既渴望独立又难以自控,此时的认知发展呈现跳跃性特征,传统说教往往适得其反,神经科学研究表明,青春期大脑对即时反馈的敏感度是成年人的3倍,这正是短视频、游戏更容易俘获他们的深层原因。

在心理需求层面,这个阶段的少年迫切寻求自我认同,当他们在学业竞争中屡屡受挫,就会转向其他领域寻找价值感,就像案例中的小宇,数学考试连续不及格后,开始沉迷篮球训练,通过球场上的出色表现重建自信,这种补偿机制若引导得当,完全可以转化为学习动力。

社会环境的影响不容忽视,移动互联网时代,知识获取方式发生根本性变革,当教师在黑板前照本宣科时,学生口袋里的智能手机却能随时调取全球顶尖教育资源,这种认知渠道的多元化,对传统教育模式构成严峻挑战。

教育误区:那些适得其反的管教方式

强制学习如同按下弹簧,压力越大反弹越强,心理学中的"白熊效应"揭示:越是禁止的事物越具吸引力,强迫13岁少年端坐书桌前,往往导致注意力的虚假集中——眼睛盯着课本,思维早已神游天外,这种低效耗损反而加剧学习厌恶。

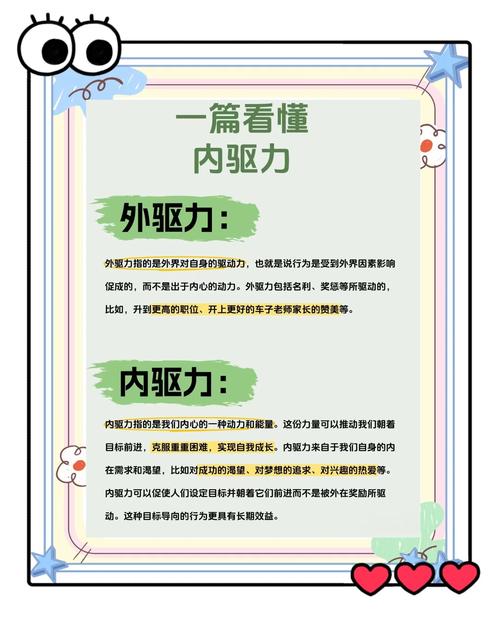

物质激励构建的是脆弱的外在动机系统,当奖励从新球鞋升级到手机,从游乐场门票演变为现金红包,孩子会逐渐将学习异化为交易行为,更危险的是,这种模式消解了知识本身的价值,一旦奖励停止,学习动力即刻崩塌。

横向比较如同慢性毒药。"你看隔壁小明"这类话语,在青春期少年听来不只是批评,更是对自我价值的否定,发展心理学证实,13岁正是自尊体系重塑的关键期,频繁的消极对比可能引发"破罐破摔"的逆反心理。

破局之道:构建可持续学习动力系统

建立情感连接是教育的前提,每周固定的"父子篮球时间"或"母子烘焙时光",看似与学习无关,实则是构建信任的桥梁,当李先生放下父亲身份,以队友姿态与儿子切磋球技时,那个拒绝沟通的少年开始主动分享学校见闻。

兴趣迁移需要教育智慧,痴迷游戏的孩子,可以引导研究游戏开发;喜欢篮球的少年,不妨从运动物理切入力学知识,北京某中学的创新实践值得借鉴:将《王者荣耀》的英雄设定改编为文言文写作素材,使手机游戏转化为学习利器。

目标管理要遵循"SMART原则",与其空谈"考上好大学",不如共同制定"本周熟记50个英语短语"的具体目标,阶梯式目标体系应该像游戏关卡:每完成一个知识点解锁新成就,让学习过程充满探索乐趣。

在深圳某实验学校的"少年创客计划"中,14岁的航模爱好者小杰,通过设计飞行器模型自主研习了空气动力学、几何运算等知识,这个案例揭示:当教育回归本质,学习就会自然发生,面对厌学少年,我们需要的不是更强力的约束,而是创造让知识自然生长的生态环境,教育的真谛,在于点燃而非灌输,在于唤醒而非塑造,当家长放下焦虑,教师突破定式,那个看似叛逆的少年,终将在属于自己的时区里,找到生命与知识的共鸣。