清晨六点的城市尚未苏醒,某重点中学初三教室已亮起灯光,学生们趴在课桌上补觉,书包里塞着补习机构的教材,这是许多城市初三学生的日常缩影,随着中考临近,"补课焦虑症"正在中国家庭中蔓延,初三补课到底是否必要?这个看似简单的问题背后,折射着教育本质的深层思考。

补课浪潮下的教育生态 根据教育部2022年教育统计公报,全国初三学生课外补习参与率达73.8%,一线城市甚至超过90%,某培训机构负责人透露,他们的"中考冲刺班"需要提前半年预约,家长王女士的日程表令人心惊:女儿周中3次晚课补习,周末6小时"一对一"辅导,寒暑假全科集训。"大家都在补,我们不敢落下",这句话道出了多数家长的心声。

这种集体焦虑催生出特殊的教育景观:公办教师私下组班、在线教育24小时答疑、凌晨仍在运转的"刷题工厂",在河北某县城,初三学生平均每天学习时长达到14小时,其中课外补习占据37%的时间,教育学者指出,这种"剧场效应"正在形成恶性循环——补课从辅助手段异化为生存必需。

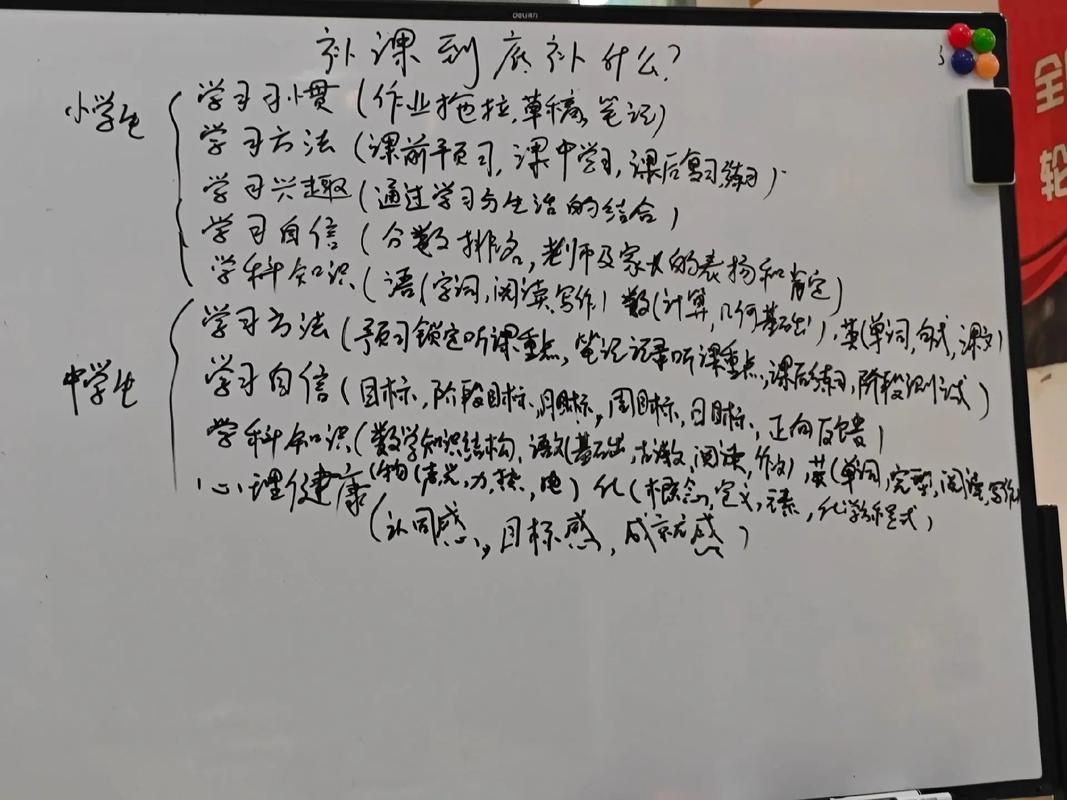

理性看待补课的必要性 在应试教育框架下,补课确实存在特定价值,对于基础薄弱的学生,系统补习能填补知识断层,北京市海淀区教研组调研显示,针对性补课可使中等生单科成绩提升10-15分,在知识结构复杂的物理、数学等学科,专业教师能帮助学生建立解题思维模型,某重点高中教师坦言:"现在教学进度普遍超前,课堂确实难以完全消化。"

但教育心理学研究给出警示:补习效果呈边际递减规律,当周补习超过8小时,学习效率下降23%,焦虑指数上升41%,上海教育评估院跟踪调查发现,持续高强度补课的学生,中考后普遍出现"学习倦怠期",高中阶段成绩滑坡率达38%,这些数据提醒我们:补课应是精准医疗,而非全民输液。

过度补课的隐性代价 在武汉某心理咨询中心,初三学生咨询量三年增长210%,心理医师发现,补习导致的睡眠剥夺、社交缺失正在摧毁青少年心理健康,更值得警惕的是"习得性无助"现象——长期依赖课外辅导的学生,逐渐丧失自主学习能力,某省高考状元在访谈中透露:"真正让我受益的,是初中养成的自主预习习惯,而非补习班。"

教育经济学家算过一笔账:普通家庭为初三补课年均支出2-3万元,相当于家庭可支配收入的15%,这笔投入的回报率却充满不确定性,某在线教育平台数据显示,仅42%的学员达成预期提分目标,当教育变成资本游戏,底层家庭被迫进行高风险投资,这显然违背教育公平原则。

突围之路:构建科学成长方案 北京某示范校的实践值得借鉴:通过精准学情诊断,为不同层次学生定制"学习处方",基础薄弱组侧重知识重构,优势组开展思维拓展,中间层主攻方法优化,配合"学习力培养计划",学生自主管理能力显著提升,课外补习需求下降40%,这种模式证明:学校教育完全能承担主阵地功能。

家庭教育更需智慧转型,杭州一位父亲的做法引发热议:他拒绝跟风补课,转而与孩子制定"4321"计划——每天40分钟运动、30分钟阅读、20分钟家务、10分钟冥想,半年后,孩子不仅成绩稳居年级前列,心理测评指标也优于同龄人,这个案例揭示:成长空间比题海更重要。

教育本质的回归与重构 日本在2002年推行"宽松教育"时,曾遭遇强烈反弹,但二十年后,注重自主学习的新一代展现出更强的创新力,这个启示值得我们深思:当把教育简化为知识搬运,我们是否正在扼杀更重要的成长基因?某科技公司HR总监坦言:"我们更关注应聘者的持续学习能力,而非中考分数。"

教育专家建议建立三维评估体系:学业发展指数(30%)、核心素养指数(40%)、身心健康指数(30%),在这种评价导向下,机械补课将失去生存土壤,上海某试点学校已开始推行"学业银行"制度,允许学生用文体活动、社会实践兑换学分,这种探索或许指明了改革方向。

站在人生第一个分水岭前,初三学生需要的不是填鸭式投喂,而是点燃内心的火种,某位教育家说得好:"教育是让乔木长成乔木,让玫瑰成为玫瑰。"当我们不再用补课构筑成长牢笼,教育才能真正回归其本质——唤醒灵魂,启迪智慧,让每个生命找到自己的绽放方式,初三补课与否的抉择,实则是对教育真谛的理解深度测验。