引言 在基础教育阶段,家长与教育工作者普遍关注学生的学业表现,2023年教育部基础教育质量监测中心发布的数据显示,同地区同年级学生的学业水平差异可达国家标准的三倍以上,这种差异的形成并非单一因素所致,而是家庭、学校、个人三大维度共同作用的结果,本文将从教育生态系统的角度,深入剖析影响学生学业表现的十二个关键因素。

家庭维度:教育的初始土壤

-

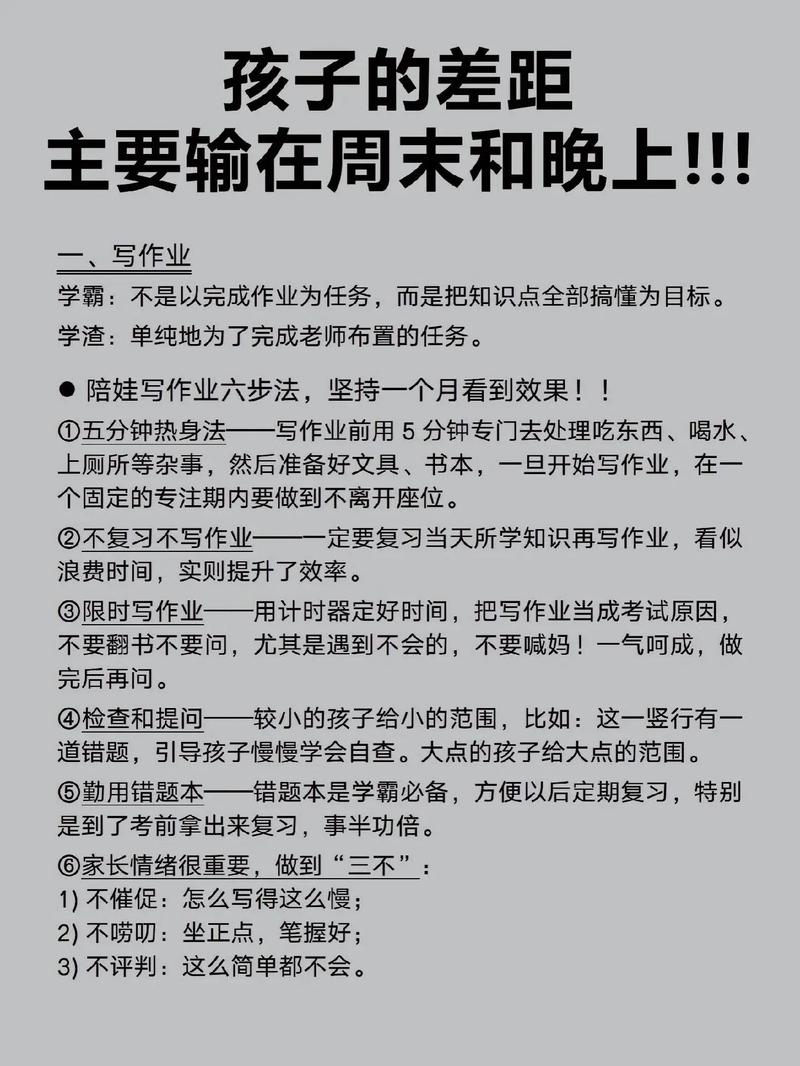

家庭教养方式实证研究 美国心理学家戴安娜·鲍姆林德的权威研究将教养方式分为权威型、专制型、放任型三种,追踪调查显示,采用权威型教养方式的家庭,子女学业优良率比后两者高出42%,这类家庭的特点是:设定清晰规则的同时保持情感温暖,注重培养孩子的自我管理能力。

-

家庭文化资本的隐性影响 法国社会学家布迪厄提出的文化资本理论在教育领域得到广泛验证,家庭藏书量、父母受教育程度、文化活动的参与频率等指标,与子女的学业表现呈显著正相关,拥有500本以上藏书的家庭,子女阅读能力测评得分平均高出同龄人23%。

-

教育投入的边际效益 基础教育阶段的教育投入存在明显的边际效应曲线,适度投入课外辅导(每周不超过6小时)可提升学业表现,但超过临界值后反而导致学习倦怠,值得注意的是,教育投入质量比数量更重要,个性化指导的效果是集体补习的3.2倍。

-

家庭关系的情感支撑 稳定的家庭关系能为孩子提供情感安全基地,中国青少年研究中心调查发现,父母关系和谐的学生,课堂专注度比单亲家庭学生高37%,应对学业压力的心理韧性提升29%。

学校维度:教育的专业场域 5. 教师效能的关键作用 经合组织(OECD)的TALIS调查数据显示,教师专业发展水平每提升一个等级,学生学业进步率提高18%,优秀教师的典型特征包括:精准的学情诊断能力、差异化的教学策略、持续的专业反思习惯。

-

同伴效应的双向机制 哈佛大学教育研究院的追踪研究表明,班级前20%的优生能带动中间群体进步14%,但过度竞争环境会导致后进生产生习得性无助,理想的同伴关系应形成"学习共同体",既有适度竞争又有协作互助。

-

课程设置的适配原则 北京市海淀区教改实验证明,将标准课时从45分钟调整为60分钟,配合主题式深度学习,使学生的知识迁移能力提升31%,课程结构需要平衡国家课程与校本课程、学科课程与活动课程的关系。

-

评价体系的导向功能 形成性评价与终结性评价的7:3比例最有利于促进学习,上海某实验学校采用"成长档案袋"评价方式后,学生自我监控能力提高40%,元认知水平显著优于传统测试组。

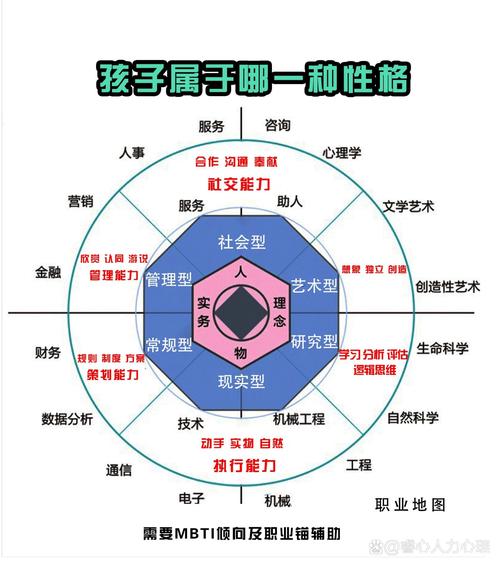

个人维度:发展的内生动力 9. 认知风格的个体差异 根据斯滕伯格的智力三元理论,分析型、创造型、实践型智力在学业表现中各有优势,分析型学生更擅长标准化测试,而创造型学生在项目式学习中表现突出。

-

学习策略的元认知调控 "计划-监控-调节"的元认知策略训练能使学习效率提升55%,新加坡教育部推广的"WISE学习法"(Watch-Investigate-Share-Execute)已证明有效。

-

非智力因素的支撑作用 成长型思维、延迟满足能力、抗挫折能力等心理素质,解释学业差异的效力达到38%,斯坦福大学棉花糖实验的追踪数据显示,能延迟满足15分钟的学生,SAT成绩平均高出210分。

-

生物节律的个体适配 青少年睡眠周期普遍存在"相位延迟"现象,将上学时间推迟1小时可使注意力集中度提升26%,北京市朝阳区试点弹性作息制度后,学生课堂参与度提高33%。

教育生态的协同优化

-

家校社协同机制 建立定期沟通制度(每月1次家访+2次线上交流),共享学生成长数据,统一教育理念,芬兰的"三叶草"合作模式值得借鉴。

-

个性化支持系统 采用"学业诊断-优势识别-路径规划"的三步法,为每个学生建立动态发展档案,杭州某中学的"北斗导航计划"使本科升学率提升19%。

-

发展性评价改革 构建包含学业水平、核心素养、成长过程的立体评价体系,加拿大安大略省的成绩单模板包含6大领域32项指标,值得参考。

提升学业表现的本质是优化教育生态系统,家长需要成为学习型家庭的建造者,学校应该担当专业引领者的角色,而学生本人要发展为自主学习者,只有三方协同发力,才能实现从"成绩提升"到"全面发展"的教育跃迁。