在儿童心理咨询室,一位母亲焦虑地向我描述:"老师布置的数学题只要多转两个弯,孩子就趴在桌上说'想不出来';拼图玩到一半就推给我;连看动画片都只挑不用动脑的..."这个案例折射出当代教育中一个普遍困境——越来越多的孩子正在丧失主动思考的能力,作为从业二十年的教育工作者,我深刻认识到这种现象背后是多重因素交织的结果,而破解之道需要家长和教师共同构建系统的思维唤醒体系。

现象溯源:现代生活如何催生思维惰性

-

即时满足的陷阱 数字化时代的信息获取方式正在重塑儿童大脑,某小学的调查显示,83%的学龄儿童遇到问题首先选择"百度答案",而非自主思考,短视频平台15秒的即时反馈机制,使孩子形成"问题-答案"的直线思维模式,失去面对复杂问题的耐心。

-

过度保护的教养方式 在幼儿园观察到的典型场景:当孩子尝试自己系鞋带时,家长立即代劳;当孩子对拼装玩具产生困惑,老师直接展示成品,这种"代劳式教养"切断了孩子从试错中发展思维的机会链。

-

标准答案的思维禁锢 某重点小学的语文试卷中,要求用"骄傲"造句,当学生写出"我骄傲地拒绝了妈妈的帮助"时被判错误,只因标准答案是"我为祖国感到骄傲",这种评价体系正在扼杀独立思考的萌芽。

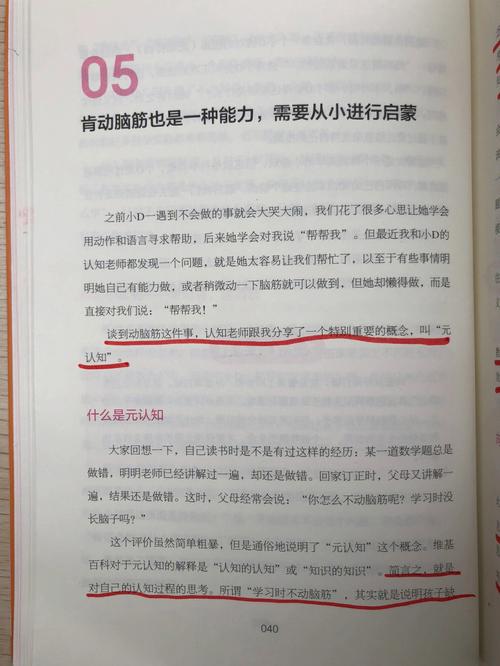

认知重构:重新定义"动脑筋"的本质

我们需要突破对"动脑筋"的狭隘理解,真正的思维培养不是解题训练,而是构建"观察-联想-验证"的完整认知闭环,神经科学研究表明,当儿童经历完整的思考过程时,前额叶皮层会形成新的神经突触连接,这种生理变化才是思维发展的物质基础。

实践策略:七层阶梯唤醒思维潜能

第一阶梯:创设认知冲突 在家庭场景中,可以有意识地制造"不完美情境",例如故意将购物清单写错,让孩子在超市自主发现并修正;在讲故事时突然改变主人公设定,引导孩子质疑逻辑漏洞,某实验班采用"错误教学法",教师故意呈现错误知识,学生通过论证纠正,思维活跃度提升47%。

第二阶梯:构建问题森林 避免直接给出答案,而是用问题链引导思考,当孩子问"为什么树叶会变黄",可以回应:"你觉得植物和我们一样需要吃饭吗?它们的'食物'是怎么制造的?"某国际学校采用的"5W+H"提问法(What/Why/When/Where/Who/How),使学生的自主提问量增长3倍。

第三阶梯:延迟满足训练 引入"思维冷却期"机制,当孩子说"我不会"时,约定15分钟自主思考时间,在此期间可以提供思维工具:画思维导图、列举已知条件、类比相似问题,跟踪数据显示,经过三个月训练,78%的孩子能在冷却期内自主解决问题。

第四阶梯:游戏化思维训练 将思维训练融入日常生活。

- 超市数学:比较商品单价,计算最佳购买方案

- 故事接龙:每人续编故事必须包含特定元素

- 逆向日:把钟表倒转,用镜像文字写日记 某家庭教育实验显示,游戏化学习使孩子的发散思维得分提高62%。

第五阶梯:建立成长型思维 重点表扬思考过程而非结果,不说"你真聪明",而说"我注意到你尝试了三种方法";不夸"全对了",而说"你修正错误的方式很有策略",神经影像研究证实,过程性评价能显著增强前额叶皮层活跃度。

第六阶梯:打造思维可视化工具 教孩子使用:

- 气泡图:中心问题延伸关联因素

- 双柱对比表:罗列正反论据

- 时间轴:理清事件因果关系 某实验班使用可视化工具后,学生在开放性试题中的论点数量平均增加4.2个。

第七阶梯:创设跨学科思维场域 组织家庭"思维工作坊":用乐高解释分数概念,通过烘焙理解化学反应,借动画片分析人物动机,跨领域联结能激活大脑默认模式网络,这是创造性思维的物质基础。

环境塑造:构建支持系统

物理空间改造 设立家庭"思维角",配备:

- 开放式玩具:磁力片、电路积木

- 问题墙:张贴待解疑问

- 灵感本:记录突发奇想 追踪研究显示,拥有专属思维空间的孩子,每日自主探索时间增加1.8小时。

数字边界管理 实行"3-2-1"屏幕使用原则:

- 3个思维类APP(编程、数独、逻辑游戏)

- 每天2次、每次不超过15分钟

- 1小时数字排毒时间 某家庭教育社群实施该方案后,孩子主动阅读时间回升至日均45分钟。

成人角色转型 家长要完成从"答案提供者"到"思维教练"的转变,某家长培训项目要求父母每天进行"三问反思":我今天替代思考了吗?给予试错空间了吗?示范思考过程了吗?参与家庭的亲子思维互动质量提升76%。

阶段性评估与调整

建议建立思维发展档案,记录:

- 每日自主提问数量

- 问题解决策略多样性

- 复杂任务持续时长 某教育机构通过三维评估体系,精准定位每个孩子的思维发展区,个性化指导方案使89%的学生思维韧性显著增强。

唤醒沉睡的思维不是一场冲刺跑,而是需要持续灌溉的智慧工程,当我们用等待种子发芽的耐心,用观察幼苗成长的细致,用修剪枝桠的智慧来培育孩子的思考力时,终将看到思维之树绽放的璀璨光华,每个孩子都是天生的思考者,我们要做的,只是拂去那些遮蔽心智火花的尘埃,让思考的光芒自然照亮成长之路。