凌晨两点的台灯下,17岁的高二学生小雨在草稿纸上反复涂改着物理公式,突然把笔摔在桌上:"我真的坚持不下去了!"母亲推门送牛奶时听到这句话,脱口而出:"才做几道题就喊累?隔壁小凯天天学到一点呢。"这个夜晚,小雨的房门再没打开过,这样的场景正在无数家庭重复上演,根据2023年教育部基础教育质量监测中心的数据,我国高中生日均学习时间超过12小时,78.6%的学生存在显著疲劳感,当孩子们发出疲惫的呐喊时,父母的回应方式正在成为影响青少年心理健康的关键变量。

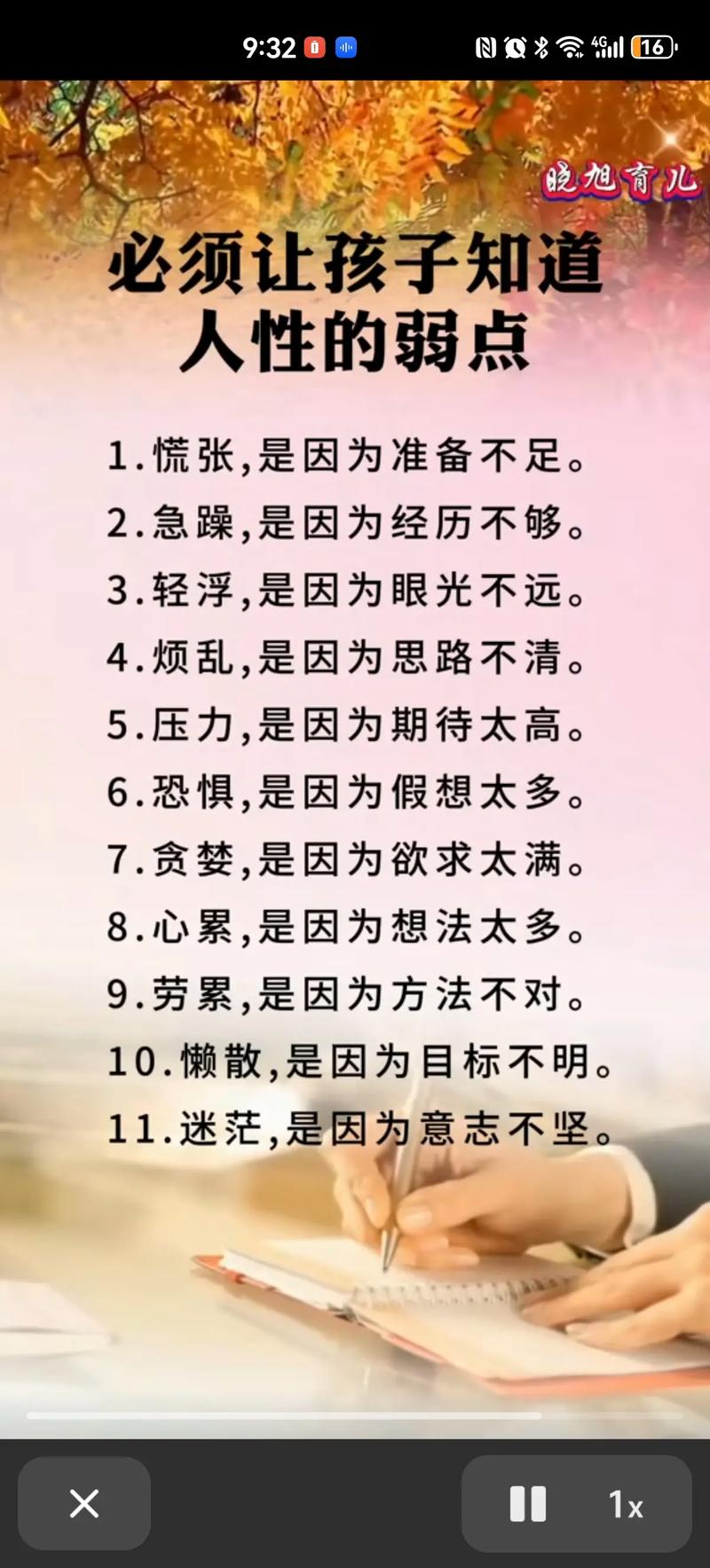

被误解的青春之困:高中生累的真相 "现在的孩子太脆弱"是成年人常有的误解,某重点中学的心理咨询记录显示,持续喊累的学生中有62%存在躯体化症状:持续头痛、胃痉挛、睡眠障碍,这些生理信号背后,是三重压力源的叠加共振。

学业压力呈现明显的"复合型焦虑"特征,北京师范大学附属中学的调研发现,高三学生不仅要应对6门学科的知识重构,还要在自主招生、竞赛加分、社会实践之间寻找平衡,当00后学生说"累"时,往往指向对价值感的困惑:"我为什么要学这些?"这种存在性焦虑远超出课业负担本身。

社交压力在数字化时代发生异变,杭州某示范高中的案例显示,表面活跃在社交媒体的学生,实际线下深度社交时间每周不足3小时。"点赞焦虑""朋友圈表演"带来的精神消耗,使青少年陷入"越社交越孤独"的怪圈。

自我认知危机在青春期尤为尖锐,上海精神卫生中心青少年门诊数据显示,15-18岁就诊者中,42%存在"空心病"症状:既渴望证明自我价值,又对努力方向充满怀疑,这种认知撕裂带来的精神内耗,往往比身体疲惫更具破坏性。

父母的回应陷阱:三句常见却危险的话 "这点苦都吃不了,以后怎么在社会上混?"这类加压型回应犹如在伤口撒盐,成都七中心理教师王敏跟踪研究发现,长期接受否定性回应的学生,焦虑指数是同龄人的2.3倍,更值得警惕的是,这种沟通模式会关闭亲子对话通道,使孩子学会用"我没事"来掩饰真实情绪。

"累了就休息会,抓紧时间继续学"这类敷衍式安慰暗含隐性否定,重庆某重点高中的匿名调查显示,68%的学生认为父母的关心"流于形式",当疲惫被程序化处理,孩子接收到的潜台词是:"你的感受不重要,完成任务才关键。"

"我们当年条件更差都没喊累"的比较型说教制造代际隔阂,教育心理学家李玫瑾指出,这种回应本质是用过去经验否定当下感受,不仅无法共情,还会触发青少年的逆反心理,某网络论坛的万份青少年留言分析显示,"父母不理解"已成为00后最大的情感痛点。

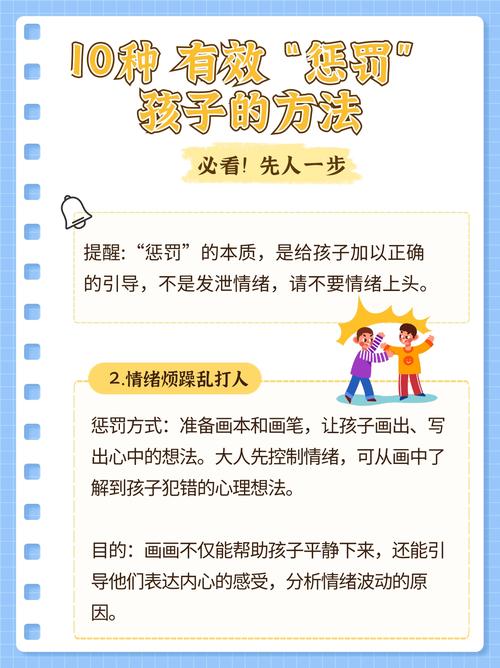

智慧应答的三重境界 情感共鸣是破冰的关键,当孩子说累时,不妨放下手中的事情,看着他的眼睛说:"妈妈注意到你最近确实很辛苦。"这个简单的动作能激活大脑前额叶的共情区域,广州某中学开展的亲子沟通工作坊实践表明,采用"停顿-共情-询问"三步法的家庭,亲子冲突减少57%。

认知调节需要智慧引导,可以尝试这样的对话:"累说明你在突破舒适区,这种感受是成长的勋章,不过勋章太重时,我们可以调整佩戴方式。"北京四中心理教师王芳建议,帮助孩子区分"积极疲劳"与"消耗性疲劳",前者带来成就感,后者需要及时干预。

解决方案要共建共享,深圳某家庭的成功案例值得借鉴:当女儿抱怨学业压力时,父母没有直接给建议,而是说:"我们一起想想怎么改进时间管理?"通过共同制作"能量管理表",全家找到22处可优化的时间节点,最终实现日均睡眠增加1.5小时。

构建抗疲劳支持系统 定期家庭会议不应流于形式,建议设置"能量补给站"环节,用SWOT分析法梳理压力源:优势(Strength)、劣势(Weakness)、机会(Opportunity)、威胁(Threat),南京师范大学跟踪研究显示,参与家庭决策的青少年,自我效能感提升34%。

预警信号识别需要知识储备,持续性疲劳伴随食欲减退、情绪波动、兴趣丧失时,可能已进入抑郁前期,此时单纯的语言安慰不够,需要专业介入,建议家长学习基础的心理评估知识,建立学校心理老师、社区医生、专业机构的支持网络。

教育目标的动态调整体现养育智慧,浙江某家长的做法颇具启发性:当发现儿子在物理竞赛中持续焦虑后,主动与孩子商定"退赛修养计划",转而支持其发展摄影特长,三年后,这个孩子凭借摄影作品被常春藤院校录取。

教育的本质是唤醒而非塑造,当孩子说累时,父母的回应方式折射出对生命成长规律的理解深度,那些懂得在倾听中传递力量、在共情中启迪智慧、在陪伴中守护边界的父母,正在用温暖的应答为孩子构筑心理韧性,这种能力不会出现在任何考试大纲中,却是护航青春最重要的生命课程,或许正如教育家苏霍姆林斯基所说:"真正的教育发生在孩子说'我累了'的那个瞬间。"