在基础教育改革不断深化的今天,"小学生休学"这一话题逐渐进入公众视野,据教育部2022年统计数据显示,全国义务教育阶段主动申请休学的学生人数较五年前增长3.7%,其中小学阶段占比达41%,这种现象折射出现代教育体系中值得关注的新动向,也引发社会各界对儿童成长路径的深度思考。

现行政策框架下的休学机制 《中华人民共和国义务教育法》明确规定,凡年满六周岁的儿童应当接受并完成九年义务教育,但在特殊情况下,经教育行政部门批准,允许办理休学手续,具体到操作层面,各地教育主管部门根据《中小学生学籍管理办法》制定了实施细则。

(一)适用情形与政策边界

- 健康因素:经二甲及以上医院确诊需要长期治疗或康复的疾病,如严重外伤、慢性病急性发作期、心理疾病等,某省会城市教育局2023年数据显示,因病休学案例占总量的68%。

- 家庭变故:父母工作跨国调动、直系亲属重大疾病需陪护等特殊情况,需提供单位证明、医疗证明等材料。

- 特殊才能培养:少数确有艺术、体育等特殊天赋的学生,经专业机构评估后可申请阶段性休学,此类情况需省级教育部门审批。

(二)规范办理流程

- 材料准备:包括书面申请、医学证明(或相关证明)、监护人身份证件等

- 审批程序:由班主任初审→校务会议讨论→教育局基教处终审

- 时间限制:原则上每次休学不超过1学年,累计不得超过3年

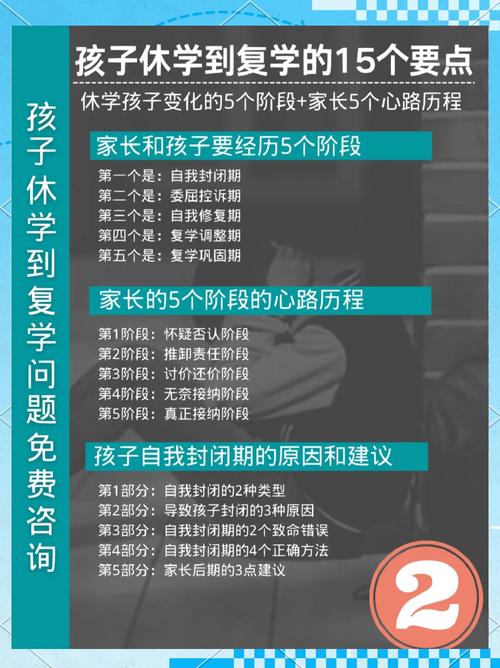

休学现象背后的教育生态分析 (一)当代小学生的现实困境 教育内卷化趋势下,某教育研究院2023年抽样调查显示,65%的四年级学生日均学习时间超过10小时,睡眠不足问题突出,部分家长选择休学作为缓解压力的"暂停键"。

(二)家庭教育观念的转变 新一代父母更注重孩子的个性化发展,北京某重点小学调研发现,12%的休学家庭选择让孩子参与游学、社会实践或专项训练,这种"间隔年"式教育尝试引发学界热议。

(三)教育评价体系改革影响 随着综合素质评价的推进,部分家长试图通过休学获取更多素质拓展时间,但这种功利化倾向可能违背政策初衷,需要教育部门加强引导。

休学决策的多维影响评估 (一)潜在积极效应

- 身心健康恢复窗口期:上海儿童医学中心跟踪研究表明,合理休学可使焦虑症学童康复率提升40%

- 个性化教育机遇:山东某家庭教育实验项目中,休学儿童通过项目式学习展现出更强的自主学习能力

- 家庭关系修复:南京师范大学家庭教育研究中心案例显示,67%的休学家庭亲子关系得到改善

(二)需要警惕的风险

- 学业连续性断裂:某区县教育质量监测显示,复学学生中有35%出现知识衔接困难

- 社会性发展迟滞:儿童心理学研究表明,长期脱离同龄群体可能影响社交能力发展

- 教育预期偏差:部分家庭将休学简单等同于"快乐教育",忽视系统化学习规划

家庭教育者的理性选择路径 (一)审慎决策的三重评估

- 医学评估:北京协和医院儿科专家建议,心理问题需经3个月专业干预无效后再考虑休学

- 教育评估:建议咨询学校教育专家委员会,制定个性化补救方案

- 家庭评估:需确保至少有1位监护人能全程陪伴指导

(二)休学期教育方案设计

- 治疗康复型:每日安排不超过2小时的知识保持性学习,重点进行艺术治疗、自然疗愈

- 能力拓展型:建议选择经教育部门认证的社会实践基地,建立学习档案

- 过渡适应型:可申请"弹性学制",采取半日制、项目制等灵活方式

(三)复学衔接的关键措施

- 渐进式返校:某实验小学推行"影子学生"制度,允许休学儿童先参与集体活动再正式复课

- 定制化课程:杭州某学校开发衔接课程包,涵盖知识补缺和心理适应模块

- 长效跟踪机制:建议建立包含班主任、心理教师、家长的三方支持小组

政策优化与社会支持体系建设 (一)完善制度设计

- 建立全国统一的休学信息管理平台

- 推行"休学听证会"制度,保障儿童权益

- 将休学辅导纳入教师培训体系

(二)构建支持网络

- 社区教育服务站建设:提供临时托管、学习指导等服务

- 专业机构认证制度:规范各类休学期间教育机构资质

- 家庭教育指导体系:将休学家庭纳入重点服务对象

(三)加强学术研究

- 建立休学儿童成长追踪数据库

- 开展跨国比较研究,借鉴国际经验

- 开发休学决策评估工具包

小学生休学制度作为教育体系的弹性机制,本质上是为保障儿童发展权而设立的特殊通道,教育工作者和家长需要以更理性和专业的视角看待这一选择,既要避免将其污名化为"教育失败",也要警惕滥用政策带来的新问题,在"双减"政策深入推进的背景下,如何构建更包容、更灵活的教育生态,让每个孩子都能找到适合的成长节奏,这需要家庭、学校和社会各界的协同探索与智慧共创。