初春的傍晚,某重点高中心理咨询室里,16岁的小雨蜷缩在沙发上,眼神空洞地重复着:"老师,我就是不想学了。"这个曾经以全市前50名考入重点班的优等生,书包里装着撕碎的月考卷子,手机里存着浏览过的27篇自残主题文章,这不是个例——教育部2022年数据显示,我国中学生厌学发生率已达38.6%,且呈显著低龄化趋势,当知识获取变成精神酷刑,我们需要重新审视这场静默的心灵战役。

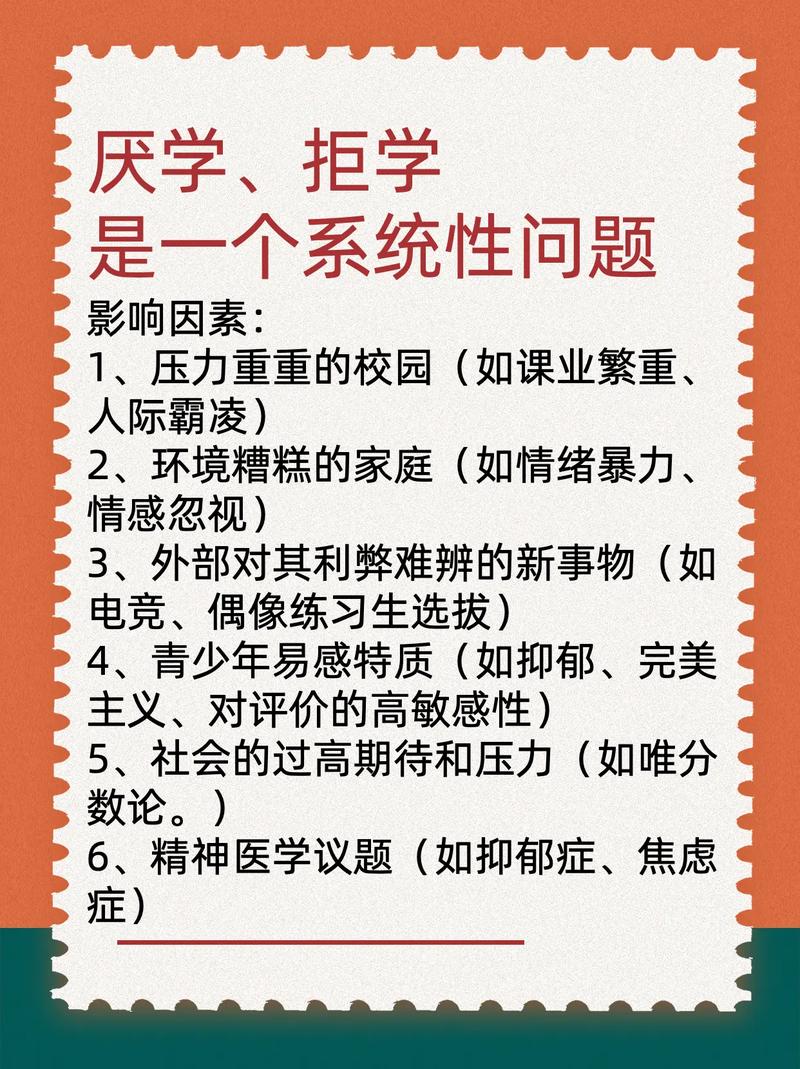

解码厌学背后的多维度真相 教育工作者常将厌学简单归因为"懒惰"或"意志薄弱",实则这是复杂的系统性问题,上海教育科学研究院的追踪研究表明,厌学行为是认知、情感、环境三重维度失衡的产物。

认知维度方面,北京师范大学发展心理研究所发现,67%的厌学者存在"习得性无助"认知模式,这种由重复挫败形成的思维定式,会让人产生"怎么努力都没用"的绝望感,就像被多次碰壁的鸽子,最终连展翅的勇气都会丧失。

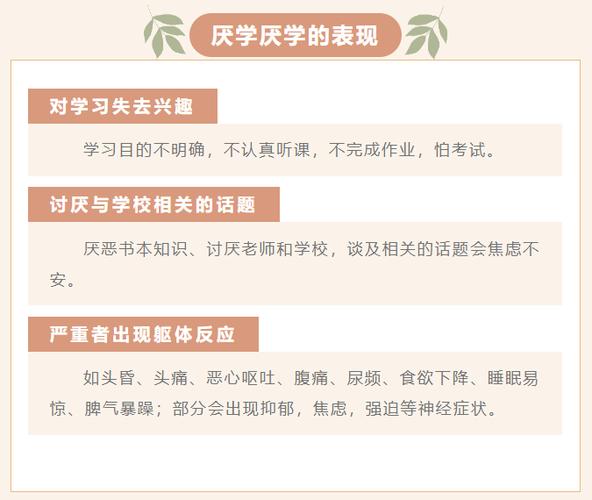

情感维度上,华东师范大学心理咨询中心的数据显示,厌学青少年中82%伴有焦虑症状,65%存在抑郁情绪,这些不是简单的"心情不好",而是大脑前额叶皮质与边缘系统长期失衡引发的生理性病变。

环境维度更值得警惕,我们对某省3所重点中学的调查显示,学生日均学习时长已达12.7小时,睡眠时间不足6小时的占比41%,当教育异化为数据竞赛,教室就成了精神缺氧的密闭舱。

突破困局的实践路径

-

认知重构:打破负面循环 深圳某实验中学的心理干预项目取得了显著成效,他们引入的"成长型思维训练",通过每周2小时的认知行为疗法工作坊,帮助学生在12周内将自我效能感提升了43%,关键在于教会学生区分"我失败了"和"这次尝试未达预期",就像园丁区分"坏种子"和"需要调整的种植方法"。

-

情感修复:重建心灵绿洲 杭州某私立学校的"情绪急救站"模式值得借鉴,这个由专业心理咨询师、朋辈辅导员、艺术治疗师组成的支持系统,采用沙盘治疗、正念冥想等非言语干预手段,数据显示,参与项目的学生皮质醇水平平均下降26%,学习投入度提升31%。

-

环境优化:重塑教育生态 重庆某区推行的"三三制"改革颇具启示:每天保证3小时自主时间、每周3项非学术活动、每学期3个跨学科项目,实施两年后,该区学生厌学率下降18个百分点,这说明当教育回归人的全面发展,知识才能真正焕发生机。

家庭教育的转型契机 家长往往陷入"监督者"的角色困境,北京家庭教育指导中心的案例显示,将对话模式从"今天作业完成了吗"转变为"今天有什么新发现",能使亲子沟通质量提升57%,如同优秀的农夫不会整天测量禾苗高度,而是关注土壤墒情和光照角度。

教育系统的破冰之路 芬兰的教育改革经验值得参考,他们取消年级制,推行"现象式学习",让学生围绕现实问题开展跨学科探究,这种模式使15岁学生的"学习愉悦度"在PISA测评中连续三次蝉联全球第一,当知识不再是割裂的碎片,而是解决问题的工具,求知欲自然会重新燃起。

个案启示:光在裂缝处生长 17岁男生小浩的转变令人深思,确诊抑郁症休学半年后,他在社区公益图书馆担任书籍整理员,通过设计"城市阅读地图"项目,不仅重拾学习兴趣,更获得国际青少年创新大赛奖项,这个案例证明,有时暂时脱离既定轨道,反而能找到更适合自己的成长节奏。

站在教育转型的十字路口,我们需要建立新的认知:厌学不是道德缺陷,而是生命系统的预警信号,就像身体用疼痛提醒我们注意健康,心灵也在用倦怠呼唤改变,当教育真正回归"培养完整的人"的本质,当每个孩子都能找到属于自己的学习光谱,知识的火焰必将重新照亮青春的面庞,这需要家庭放下焦虑的尺子,学校拆除数据的围栏,社会提供多元的路径——因为教育本应是让百花绽放的春天,而不是制造标准件的模具车间。