开学两个月后,心理咨询室迎来了第八位焦虑的母亲,她描述七岁的儿子每天上学前都要经历半小时的"拉锯战",原本活泼开朗的孩子变得沉默寡言,作业本上的橡皮擦痕迹越来越重,这个场景折射出当代基础教育中一个不容忽视的现象——据教育部基础教育质量监测中心2022年数据显示,约15%的小学新生存在不同程度的入学适应困难,其中3.7%发展为持续性厌学倾向,当孩子稚嫩的肩膀过早背负起"厌学"的标签,我们需要以更专业的视角审视这场成长的阵痛。

现象解构:一年级厌学的特殊表征 不同于高年级学生的厌学表现,一年级儿童的抗拒往往呈现出鲜明的年龄特征,他们的抵触行为通常表现为:晨起时的躯体化反应(腹痛、头晕)、学习用具的破坏性使用(反复折断铅笔)、课堂上的"假性多动"(频繁摆弄文具却无法专注),值得注意的是,超过60%的案例中,孩子对特定学科尚未形成明确的好恶,其厌恶情绪更多指向"学生"这个新身份带来的束缚感。

这种适应困境源于儿童心理发展的阶段性特征,根据皮亚杰认知发展理论,6-7岁儿童正处于前运算阶段向具体运算阶段过渡的关键期,其思维模式仍以具象化、自我中心化为主要特征,当整齐划一的课堂纪律取代了幼儿园的游戏化学习,当抽象符号系统替代了直观的实物操作,认知转换的断层便可能演变为情感上的抗拒。

深层诱因的三维透视

-

心理发展维度:幼小衔接的"断崖式"跨越 某重点小学的跟踪调查显示,能完整复述教师指令的新生在入学初仅占41%,这暴露出教学语言系统与儿童理解能力的错位,当"请翻开课本第X页"这样包含多重指令的表述,遭遇儿童有限的听觉工作记忆(通常只能处理3-4个信息单元),挫败感便悄然滋生。

-

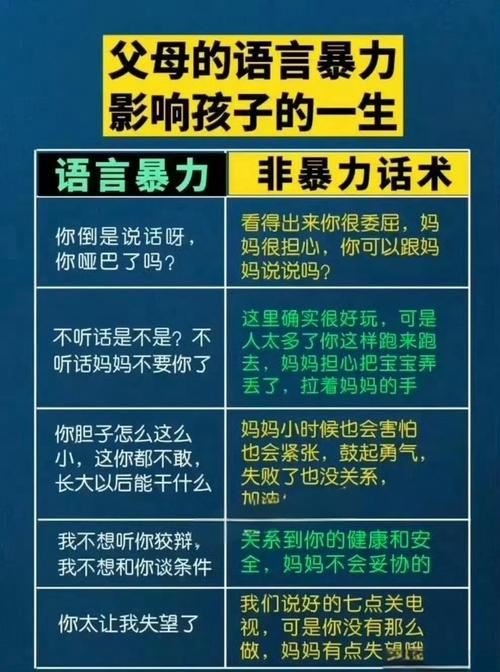

家庭教育维度:三种典型教养模式的困境 • 直升机式养育:全程包办的生活照料削弱了孩子的任务意识,某个案中,家长每日代为整理书包导致孩子三次忘带课本,当教师批评时,孩子将错误归咎于"妈妈没放好"。 • 加速主义倾向:超前教育的恶果在期中考试后集中爆发,拼音教学时,那些早已掌握知识的孩子出现注意力涣散,继而发展成对课堂的全面抵触。 • 情感忽视型:务工家庭子女更容易出现"假性厌学",研究表明,这类儿童80%的抗拒行为实质是分离焦虑的变形表达。

-

学校教育维度:工业化教育模式的适配危机 传统课堂的"三统一"要求(统一进度、统一姿势、统一反馈)与低龄儿童神经发育规律存在本质冲突,功能性磁共振成像研究显示,7岁儿童前额叶皮层激活时长仅为成人的1/3,这意味着他们难以持续保持标准坐姿,当教师将"小手放平"的纪律要求置于知识传授之上,学习体验便被异化为痛苦来源。

破局之道的系统构建 (一)家庭端的教养重塑

-

能力培养的梯度设计 采用"脚手架"理论进行生活能力训练:第一周指导孩子对照课表找课本,第二周独立准备学具,第三周自主记录作业,北京海淀区某重点小学的实践表明,经过系统训练的学生,课堂准备效率提升73%,任务意识显著增强。

-

期待管理的艺术 引入"最近发展区"评估法:记录孩子三次独立完成作业的时间,取中间值作为基准线,如默写10个生字平均用时15分钟,则初始目标设定为13分钟,达成后给予非物质奖励(如决定周末活动),这种"跳一跳够得着"的目标设置,能使成功体验转化率为传统方法的2.4倍。

-

学习动力的唤醒策略 创设"家庭发现时间":每周固定2小时,提供磁力片、科普绘本等多模态材料,观察孩子的自发探索方向,曾有位抗拒书写的学生在此过程中展现出对恐龙图谱的强烈兴趣,家长顺势引导其临摹恐龙名称,成功将书写量提升至课堂要求的150%。

(二)学校端的教学改良

-

课堂组织的革新 采用"20+20"分段教学法:将40分钟课时拆分为20分钟讲授+15分钟实践操作+5分钟放松训练,上海某实验小学的对照实验显示,该模式使学生课堂参与度提升58%,教学效率反而提高22%。

-

评价体系的转型 实施"三维激励制度":除传统学业评价外,增设"成长脚印"(记录独特进步)、"能量勋章"(奖励合作行为),这种形成性评价使后进生受表扬频率从每周0.8次增至3.2次,显著改善师生关系。

(三)社会支持系统的搭建 建立"家校缓冲带":邀请儿童心理咨询师设计过渡性游戏课程,包含沙盘模拟课堂、角色互换剧场等模块,杭州某区的试点项目证明,经过6周干预的儿童,学校适应量表得分提高41%, cortisol(压力激素)水平下降26%。

协同共育的实践路径 构建"观察-会商-实施-反馈"的协同机制:教师记录学生在校行为细节(如橡皮损耗度、如厕频率),家长观察居家情绪波动,双方每周进行信息拼图,某案例中,教师发现学生总是在数学课前频繁削铅笔,家长补充其在家计数时习惯摆弄硬币,最终商定允许该生使用硬币辅助计算,使数学作业完成率从37%提升至89%。

这个过程中需要警惕两种极端:既不应对暂时的适应困难过度病理化,也不能简单归因为"孩子还小",首都师范大学的纵向研究表明,获得科学干预的一年级厌学学生,到三年级时81%能发展为自主型学习者,而未干预组这个比例仅为34%。

教育的本质是等待的艺术,当我们用理解融化焦虑,用智慧破解困境,那些蜷缩在茧中的小小灵魂,终将在温暖的守候中舒展翅膀,每个拒绝上学的清晨,都是孩子在用最原始的方式呼唤帮助——而这正是教育者专业价值绽放的时刻。