中外故事世界

在中国历史的长河中,三国时期以其独特的政治格局和军事智慧始终闪耀着璀璨光芒,当我们以教育视角审视这段历史时,司马懿与周瑜两位战略家的对比尤为耐人寻味,他们如同星辰般在乱世中绽放异彩,却又因迥异的人生轨迹呈现出截然不同的智慧形态,这种差异不仅折射出三国时期的多元人才观,更为现代教育提供了跨越时空的启示...

1894年12月22日,巴黎阿尔塞纳尔图书馆的穹顶下,一部名为《牧神午后前奏曲》的交响诗首次奏响,当最后一个音符消逝在镀金廊柱间,法国音乐史迎来了决定性时刻——这部作品不仅标志着克劳德·德彪西(ClaudeDebussy)个人风格的成熟,更预示着一个崭新音乐时代的开端,作为横跨两个世纪的音乐革新者...

在巴塞罗那的毕加索博物馆里,陈列着这位艺术大师不同时期的作品:从九岁绘制的精准素描到晚年充满童趣的陶艺,从立体主义的碎片到抽象艺术的狂欢,这些作品背后暗藏的不仅是艺术革命,更是一部颠覆性的教育启示录,当教育深陷标准化泥潭的今天,毕加索那些如利剑般锋利的语录,正为我们劈开认知的迷雾,一、解构与重建:毕...

在扬州八怪纪念馆的游客留言簿上,总不乏这样的疑问:"郑燮是郑板桥吗?"这个看似简单的问题,恰似一枚钥匙,轻轻旋开了中国传统文人身份认同的密码箱,当我们以教育研究的视角深入探究,会发现这不仅是一个姓名学问题,更折射出中国古代知识分子在多重社会角色中构建自我认同的文化智慧,姓名考据中...

在中国文学史上,“唐宋八大家”是一个极具分量的称号,它代表了唐宋两代散文创作的最高成就,对于这一群体成员的认知,许多人在学习过程中容易产生混淆,初唐诗人骆宾王是否属于“唐宋八大家”?这一问题看似简单,实则涉及文学史分期、文体流变以及学术概念的普及等多个层面,本文将从历史背景、人物定位和常见误解出发,...

莫扎特早期创作解析在萨尔茨堡主教宫斑驳的墙壁间,年仅5岁的沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特已能娴熟演奏大键琴,这个被后世誉为"上帝宠儿"的音乐神童,在父亲利奥波德系统的音乐教育下,8岁完成第一部交响曲(K.16),11岁创作首部歌剧《阿波罗与海辛特斯》,这些早期作品虽显稚嫩,却已展现...

孙膑装疯的深层解析公元前4世纪的齐国军事家孙膑,在桂陵之战前经历的"装疯卖傻"事件,堪称中国古代最具启示意义的逆境生存案例,当同门师兄庞涓因嫉妒而施加"膑刑"(削去膝盖骨)后,孙膑在极端困境中展现的生存策略,超越了简单的历史故事范畴,形成了一套完整的危机应对方...

在莫斯科国立图书馆的青铜雕像前,每天都有来自世界各地的访客驻足凝望,这座刻画着高尔基手持书本的雕塑底座上,镌刻着那句穿越时空的箴言:"书籍是人类进步的阶梯",当我们站在人工智能与元宇宙交织的时代路口回望,这句诞生于工业革命后期的名言,正以全新的维度叩击着现代教育体系的核心命题,文...

在中国古代女性史研究中,冼夫人始终是一个引人注目的特殊存在,这位活跃于南北朝至隋朝时期的岭南俚族领袖,以其卓越的政治智慧和军事才能,在维护国家统一、促进民族融合方面建立了不朽功勋,关于这位传奇女性的籍贯归属,自唐宋以来就存在着多重历史记忆的交织与碰撞,形成了独特的文化现象,正史记载中的地理坐标据《隋...

在抚州临川的千年文脉中,城南墨池见证了一位布衣学者的坚守,曾巩用十九载寒暑在临川城南耕读传家的经历,为后世树立了知行合一的治学典范,这位北宋诗文大家并非天资超群之辈,《宋史》记载其"生而警敏,读书数百言,脱口辄诵",却因家道中落屡试不第,正是这种逆境中的坚持,让他的治学之路成为穿...

在中国历史的长河中,南唐后主李煜始终是令人扼腕的传奇存在,作为五代十国时期最具争议的君主,他既背负着亡国之君的宿命,又以"千古词帝"的桂冠在文学殿堂占据不可替代的地位,这位生于937年、卒于978年的特殊历史人物,其四十二年的人生轨迹恰如一面多棱镜,折射出10世纪中国政治版图剧烈...

在中国历史长河中,贞观之治始终被视为理想政治的典范,这个盛世的铸就,离不开一位以"人镜"自喻的谏臣——魏征,当我们以教育视角重新审视这位历史人物时,会发现他不仅是政治舞台上的铮臣,更是一个具备完整人格修养的典范,在强调核心素养培养的现代教育体系中,魏征精神中蕴含的批判性思维、道德...

在中国古典文学研究的领域中,一个看似简单却引发持续讨论的问题始终萦绕在研究者心头:清代著名词人纳兰性德与纳兰容若是否为同一人?这个问题的答案虽然早有定论,但其背后折射出的文化认知断层与历史传承规律,值得每一位传统文化研习者深思,本文将从文献考据、文化传统、社会认知三个维度,系统梳理这一问题的来龙去脉...

在中国现代文学史与教育史上,朱自清(1898-1948)的文学成就常被置于聚光灯下,而其字号中蕴含的精神密码却鲜为人知,这位以《背影》《荷塘月色》感动数代人的作家教育家,本名朱自华,字佩弦,号秋实,其字号体系构成完整的人格象征系统,恰似一把理解其教育理念与文学创作的关键钥匙,名号源流中的精神密码朱自...

——从《登幽州台歌》看唐代文人的精神突围历史褶皱里的生命呐喊公元696年深秋,幽州蓟北楼斑驳的砖墙上,一位中年文士的衣袂在朔风中猎猎作响,陈子昂抚摸着城堞上岁月侵蚀的痕迹,目光掠过燕昭王筑黄金台的故址,突然被某种超越时空的力量击中,"前不见古人,后不见来者",这声穿透千年的喟叹,...

在雅典卫城的阴影下,一位衣衫褴褛的哲人每日游走于市集,用锋利的诘问刺穿人们习以为常的观念;而他的学生,一位贵族青年,将这种对话升华为系统的哲学体系,最终在雅典城外创立了西方最早的学院,苏格拉底与柏拉图的师生关系,不仅是哲学史的重要节点,更是人类思想传承的典范标本,当我们凝视这段跨越时空的智慧对话,会...

千年谜题的再思考《游子吟》作为中国诗歌史上最著名的亲情诗作之一,其创作时间的考证始终是文学研究者关注的重点,这首仅有六句的白描诗,以"慈母手中线"的质朴意象,构建了跨越时空的情感共鸣,当我们凝视这件文学瑰宝时,首先要穿越时空迷雾,回到中唐那个动荡与希望并存的时代,据《新唐书·艺文...

在维也纳中央公墓的柏树林间,一座朴素的方尖碑上镌刻着"贝多芬"三个字,这位将古典主义推向巅峰又叩开浪漫主义大门的音乐巨匠,其创作历程堪称一部浓缩的西方音乐发展史,当我们以教育视角重新审视这些跨越时空的音乐密码时,会发现那些跃动的音符背后,不仅蕴含着艺术创作的规律,更折射出人类精神...

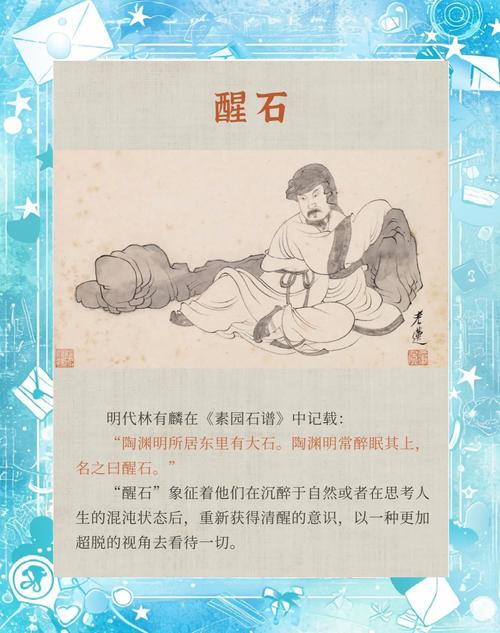

陶渊明的真实人生图景公元405年的深秋,江西彭泽县的官衙里,一场震动中国士人精神的抉择正在上演,41岁的县令陶渊明解下官印,转身走向他魂牵梦萦的田园,这个被后世简化为"不为五斗米折腰"的典故,实则蕴含着远比表面更复杂的生命张力,当我们翻开《晋书》与《宋书》,会发现这位"...

###被折叠的童年:自传性创伤的文学转化十二岁的查尔斯·狄更斯站在沃伦鞋油作坊的橱窗前,看着自己的身影与商品标签并置在玻璃上,这个在《大卫·科波菲尔》中反复出现的场景,不仅记录着工业革命时期童工的血泪史,更折射出作家将生命创伤转化为文学财富的非凡能力,当我们将《大卫·科波菲尔》《远大前程》《小杜...