引言 在古罗马帝国辉煌的文明版图中,密特拉教(Mithraism)犹如一道神秘的暗流,在军团驻地与商队驿站间悄然蔓延,这个以密特拉斯(Mithras)为主神的秘仪宗教,虽未留下任何经典文献,却通过遍布帝国的地下神庙和考古遗存,向现代人展示着其独特的信仰体系,作为公元1至4世纪罗马世界最具影响力的神秘宗教之一,密特拉教不仅塑造了罗马士兵的精神世界,更与早期基督教形成了耐人寻味的文明对话。

密特拉斯的起源与神格演变 密特拉斯的原型可追溯至公元前14世纪的印度-伊朗传统,在《梨俱吠陀》中,密特拉(Mitra)作为契约之神掌管誓言与秩序,波斯《阿维斯陀》则将其升格为光明与真理的化身,这种双重神性在希腊化时期(公元前323年-前31年)与地中海文明碰撞融合,最终在罗马帝国时期形成独具特色的战神形象。

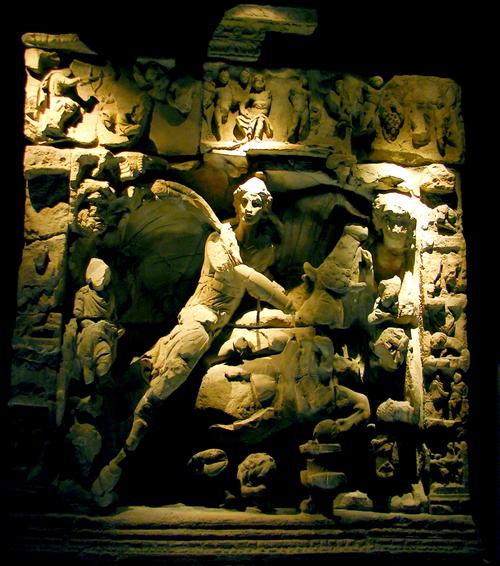

考古学家在庞贝古城发现的密特拉屠牛浮雕(约公元150年),揭示了该神祇在罗马世界的典型形象:头戴弗里吉亚帽的青年,跪压白色公牛进行献祭,这个被称为"tauroctony"的核心场景蕴含着复杂的象征体系——七颗行星环绕四周,毒蛇与蝎子撕咬公牛,狗与蛇舔舐鲜血,每个元素都对应着星象学与农业周期的隐喻。

密特拉教的核心教义与仪式实践 密特拉教以"宇宙契约"为核心理念,构建起独特的救赎体系,其宇宙观认为,密特拉斯在创世时猎杀原牛的行为,使牛血滋养大地产生生命,而信徒通过参与仪式可分享神性,获得灵魂不灭的承诺,这种带有农耕文明特征的生死循环观,与罗马军团的尚武精神奇妙融合。

入教仪式遵循严密的七阶制度,对应着古典天文体系中的七颗行星:

- 乌鸦(Mercury)

- 新娘(Venus)

- 士兵(Mars)

- 狮子(Jupiter)

- 波斯人(Moon)

- 太阳使者(Sun)

- 长老(Saturn)

考古发现的奥斯蒂亚密特拉神庙(公元2世纪)壁画显示,新入教者需经历蒙眼、灼烤、水浸等考验,最终在密室中见证"屠牛圣剧",这种强调个人体验的秘仪,与当时公开的国教仪式形成鲜明对比,满足了罗马人对神秘主义的渴望。

密特拉教与基督教的文明竞合 公元3世纪鼎盛时期,密特拉教神庙遍布从哈德良长城到美索不达米亚的帝国疆域,仅罗马城就存在百余处地下圣所(mithraeum),其迅速传播得益于三大优势:适应军队的兄弟会组织形式;采用太阳历的礼拜体系;承诺个人救赎的教义,这些特点与同期发展的基督教惊人相似。

德尔图良在《论洗礼》中记载,两种宗教都使用洗礼、圣餐等仪式,都选择12月25日(冬至后太阳重生之日)作为主神诞辰,伦敦发现的公元3世纪铭文显示,某个改信基督教的密特拉教徒将两者神学进行融合,称基督为"真正的太阳"。

但密特拉教最终衰落的根本原因,在于其排斥女性参与和缺乏文字经典,4世纪基督教成为国教后,狄奥多西一世于公元392年颁布法令摧毁异教神庙,伦敦密特拉神庙遗址中破碎的神像,印证了这个地下宗教的终结。

考古发现中的信仰密码 19世纪以来,考古学家通过解密密特拉教遗迹,逐步拼凑出这个失落的信仰体系,罗马圣克莱门特教堂地下的密特拉神庙(约公元3世纪),完整保存着石制祭坛与长椅,墙壁上的黄道十二宫壁画,印证了克莱门特在《劝勉希腊人》中描述的星象崇拜。

2000年伦敦金融城发现的瓦卢登尼安军团神庙遗址,出土了刻有七阶教职的铭文石板,其中最高阶"长老"(Pater)的称号,后来被基督教借用作"神父"称谓,最新光谱分析显示,神庙壁画中密特拉斯的红色披风使用朱砂与金粉混合颜料,暗示其太阳神的属性。

现代文明的启示与回响 密特拉教虽已消亡,但其文化基因仍以特殊方式延续,共济会的入会仪式与等级制度,明显借鉴了密特拉秘仪的结构,心理学家荣格在《移情心理学》中,将屠牛场景解析为"自性化过程"的原型象征,伦敦金融城现代密特拉雕塑的设立(2017年),更显示出当代社会对古代智慧的重新诠释。

作为古代世界最神秘的宗教之一,密特拉教见证了文明交融的复杂历程,从波斯高原到不列颠要塞,这个没有文字经典的信仰凭借生动的仪式和紧密的兄弟会组织,在罗马帝国的精神版图上刻下深刻印记,其兴衰历程不仅为理解古代宗教传播提供独特样本,更启示我们:文明的对话往往在看似对立的表象下,进行着深层的基因交换,密特拉斯神庙中永不熄灭的圣火,终在人类集体记忆的星空中,化作追寻超越性的永恒星光。