在鄂尔浑河谷的岩画上,在《蒙古秘史》的羊皮卷中,在草原牧人世代传唱的长调里,蒙古族先民将他们对生命起源的终极追问,凝结成充满诗性智慧的创世神话,这些在历史长河中不断重构的叙事体系,不仅承载着游牧文明独特的世界观,更暗藏着解读蒙古族文化基因的原始密码。

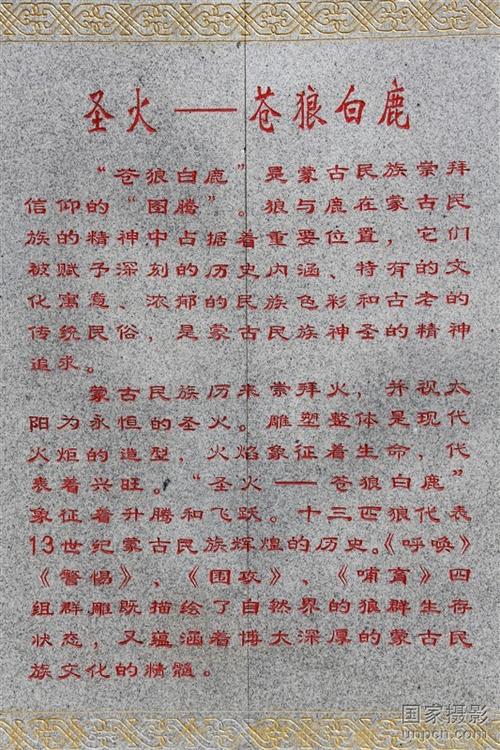

狼鹿同源的生态智慧 《元朝秘史》开篇记载的苍狼白鹿传说,构成了蒙古族最广为人知的起源叙事,孛儿帖赤那(苍狼)与豁埃马阑勒(白鹿)的结合,展现了游牧民族特有的生态观照,不同于农耕文明将先祖神圣化的传统,蒙古族将自身血脉与自然生灵直接勾连,这种物我同源的思维方式,在13世纪波斯史学家志费尼的记载中得到印证:蒙古战士出征前,总会向"狼祖"方向洒祭奶酒。

狼与鹿的意象组合颇具深意:狼的勇猛与鹿的温顺,狩猎者的强悍与食草者的灵动,恰好构成游牧文明的内在平衡,当代民族学家乌兰杰在田野调查中发现,布里亚特蒙古人至今保留着"狼趾骨"护身符的习俗,而鄂尔多斯婚礼中新娘必戴的鹿角银饰,正是这种二元共生记忆的物质遗存。

天光创世的宇宙想象 在卫拉特部流传的《天女之惠》神话中,创世过程被描绘为"三道金光照亮混沌":首道光芒化生日月星辰,次道光芒孕育山川河流,末道光芒中走出手持金鞭的牧人,这种天光创世论与萨满教的三界观念深度契合,蒙古国学者Sh·比拉在《蒙古萨满教研究》中指出,神话中的金光实质是"长生天气运"的具象化表达。

值得关注的是创世次序体现的游牧逻辑:先有日月运转确定时间维度,再有地貌形成规划空间维度,最后出现的人类直接手持生产工具(金鞭),这种将人类定位为"自然协作者"而非"世界主宰"的认知,与草原民族"逐水草而居"的生存智慧一脉相承,当代那达慕大会中保留的祭敖包仪式,正是通过顺时针绕行模拟天体运行,重现这种宇宙秩序。

人神共塑的文明曙光 达尔扈特部保存的《天神造人》神话,展现了多族群融合的文化层积,故事讲述天神用金斧劈开神树,树汁滴落成九十九个氏族,其中由熔炉锻造的"铁匠氏族"掌握冶铁术,受雷击而生的"萨满氏族"通晓天地奥秘,这种将社会分工神圣化的叙事,恰与蒙古帝国时期"箭筒士""怯薛军"等专业集团的兴起形成互文。

神话中反复出现的"九"这个圣数值得注意:九十九氏族、九重天、九道河等意象,在蒙古族文化中构成完整的象征体系,清代的《蒙古源流》记载,林丹汗的九斿白纛就是参照"九天神力"设计,现代蒙古包顶部的哈那木支架也保持九宫格式结构,这种数理思维深刻影响着族群的空间认知与艺术表达。

神话重述中的文化调适 随着历史变迁,蒙古族起源神话经历了多重演变,16世纪藏传佛教传入后,《印蒙同源说》将蒙古先祖附会为吐蕃王室后裔,这种政治神话的建构在美岱召壁画中得到视觉呈现,但民间口传系统仍顽强保存着原始叙事,鄂温克族中流传的《尼桑萨满》故事,就保留了萨满教版本的创世记忆。

当代文化复兴运动中的神话重述更具深意:2002年内蒙古大学整理的《蒙古族神话精粹》,将苍狼白鹿传说与成吉思汗崇拜巧妙衔接;2010年上海世博会蒙古馆的"光之穹顶"装置,用现代光电技术再现天光创世场景,这种传统元素的创造性转化,印证着神话作为"文化干细胞"的持续活力。

永恒回归的现代启示 在生态危机加剧的今天,蒙古族创世神话展现出独特的启示价值,喀尔喀民歌中"天地是毡毯,星斗是银钉"的比喻,暗含着将宇宙视为巨型蒙古包的生态整体观,澳大利亚人类学家David Sneath在《游牧的终结?》中指出,蒙古人对"自然契约"的敬畏,为可持续发展提供了古老而新颖的思维路径。

当现代文明陷入人类中心主义的困境时,草原神话中"人-畜-草场"的共生智慧尤其值得重审,正如那顺孟和教授在《游牧知识论》中强调的:蒙古包门朝东开不仅顺应日照规律,更隐喻着对生命源起的永恒朝圣——每个黎明都是创世的重演,每次迁徙都是文明的再生。

从贝加尔湖岩画到智能时代的数字博物馆,蒙古族起源神话始终在解构与重构中保持文化韧性,这些承载着族群记忆的叙事,既是打开草原文明的精神密钥,更是全人类应对现代性危机的思想资源,当我们在月光下聆听潮尔演奏《天地之初》时,或许能听见苍狼的长啸与金光的震颤——那是文明基因的永恒脉动,也是人与自然和解的古老密码。