天体运行中的教育密码 当人类幼童第一次仰望夜空,那轮澄澈的玉盘便成为认知世界的初始坐标,这个距离地球38万公里的天体,不仅是太阳系第五大卫星,更是承载着人类文明基因的天然教具,月相变化周期29.53天的天文现象,在古埃及催生出最早的历法体系,巴比伦祭司通过月食预测发展出原始几何学,中国殷商甲骨文中已出现完整的月相记录系统,现代天文学研究表明,月球引力对地球自转轴的稳定作用,使地球得以维持适宜生命存在的倾斜角度,这个看似常识的物理现象,实则是地球生命演化史中不可或缺的要素。

在月球表面,直径达2500公里的南极-艾特肯盆地,保存着太阳系最古老的撞击痕迹,2019年嫦娥四号探测器在冯·卡门撞击坑发现的橄榄石分布,为月球形成的大碰撞假说提供了关键证据——约45亿年前,火星大小的天体"忒伊亚"与原始地球相撞,溅射物质最终凝聚成月球,这个充满暴力美学的创生故事,恰可作为向青少年阐释天体物理的生动案例。

文明长河中的精神图腾 希腊神话中阿尔忒弥斯驾银车巡游天际,中国传说里嫦娥吞丹飞升月宫,印度教认为月神苏摩掌握生命灵液,当阿波罗11号宇航员留下人类首个地外足迹时,他们携带的不仅是科学仪器,还有刻着六大文明月亮图腾的纪念牌,这种跨越时空的文化共鸣,揭示了月亮在人类精神世界中的原型地位。

唐代诗人张若虚在《春江花月夜》中构建的"江月何年初照人"之问,与苏轼"明月几时有"的哲学叩问形成千年对话,日本平安时代的"月见"传统,催生出《源氏物语》中三十八帖的月光叙事;波斯诗人鲁米将新月比作真主的微笑,而玛雅文明则在奇琴伊察建造了精准对应月运周期的天文台,这些文化遗存构成理解文明多样性的绝佳素材。

现代课堂中的跨学科实践 北京某重点中学开展的"月相观测项目",要求学生连续30天记录月升方位与形态变化,通过数据建模,学生自主推导出月球轨道倾角与白道交点的运动规律,这种基于真实天文现象的探究式学习,使抽象的天体力学概念转化为可触摸的认知体验。

在艺术教育领域,深圳某国际学校开发的"月光交响"课程颇具启示,学生先研究月球地质结构,再用电子显微镜观察玄武岩样本,最后将科学数据转化为音乐韵律——环形山的直径对应音高,月海年龄差异形成节奏变化,这种STEAM教育模式,成功打破学科壁垒。

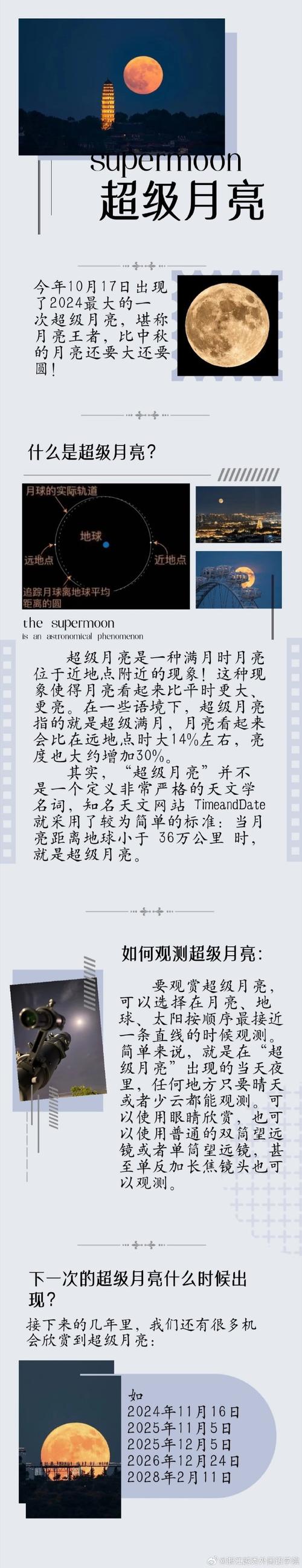

未来教育的地月视野 随着嫦娥工程获取的月壤样本解密,科学家发现月球两极永久阴影区存在水冰沉积,这个发现不仅改写月球演化史,更为学生理解地外资源开发提供现实案例,美国NASA推出的"月球基地设计挑战",鼓励中学生团队运用3D打印技术构想月面建筑方案,已有作品采用月壤烧结技术解决辐射防护难题。

在哲学教育层面,地月系统的潮汐锁定现象(月球始终以同一面朝向地球)引发深刻思考:人类认知是否也存在类似的"锁定效应"?这个隐喻恰可引导学生反思知识获取的局限性,某大学通识课程设置"月之暗面"研讨单元,通过比较哥白尼革命前后的人类宇宙观,培养学生批判性思维。

构建月球主题课程体系

- 小学阶段实施"月亮朋友"计划:通过月相观察日记培养科学记录习惯,结合《静夜思》等古诗开展双语教学,利用黏土制作月坑模型理解撞击学说。

- 初中开设"地月系统"专题:运用轨道模拟软件探究日月食原理,分析潮汐发电厂案例理解能量转换,编排月球基地情景剧培养团队协作。

- 高中进行"比较行星学"研究:对比地球与类地行星的卫星系统,探讨月球对生物节律的影响机制,设计月球温室农业方案。

- 大学开展"月球人文"跨学科研讨:从《月球叙事诗》看殖民时代文化想象,分析《2001太空漫游》中的技术伦理,探讨《外层空间条约》的法律框架。

当广州天文馆推出"触摸月岩"体验区时,盲人学生通过振动感应器"聆听"角砾岩的撞击历史;当乡村教师带学生用自制望远镜寻找第谷环形山时,教育的本质在星光下悄然显现,月亮这个沉默的导师,始终以26万年的绕地周期,见证着人类对真理的永恒求索,在阿尔忒弥斯计划重启登月征程的今天,教育工作者更应把握这天赐的教学资源,让跨越时空的月光,照亮每个求知者的精神宇宙。