在浙江金华白墙黛瓦的巷陌深处,每当秋风掠过八咏楼的飞檐,飘散在空气中的不仅是丹桂的幽香,更有一种历经时光淬炼的独特咸鲜——这是延续了1200余年的金华火腿香,这道承载着东方饮食智慧的传统美食,不仅是地方风物的杰出代表,更是一部凝结着匠人智慧、地域文化与生存哲学的活态史书。

千年薪火里的文明切片 金华火腿的起源可上溯至唐代开元年间(713-741年),据《金华县志》记载,当地农户为保存冬季宰杀的生猪,意外发现盐渍后的猪腿在自然发酵后形成独特风味,这种朴素的保存智慧,在宋元时期逐渐发展为系统化的制作工艺,北宋诗人苏轼在《猪肉颂》中"慢着火,少着水,火候足时他自美"的烹调之道,恰与金华火腿"冬腌春晒夏发酵"的时序规律形成跨越时空的呼应。

明清两代是金华火腿的黄金时代,万历年间《金瓶梅》中频频出现的"金华酒配火腿"场景,展现了这道美食在士大夫阶层的流行,雍正年间设立的"官腿局"更将金华火腿推至贡品地位,其制作标准之严苛,从《金华府志》"四禁十二规"的记载可见一斑:禁用病畜、禁用粗盐、禁用铁器、禁用急火,每条细则都凝结着古人对食物本质的深刻理解。

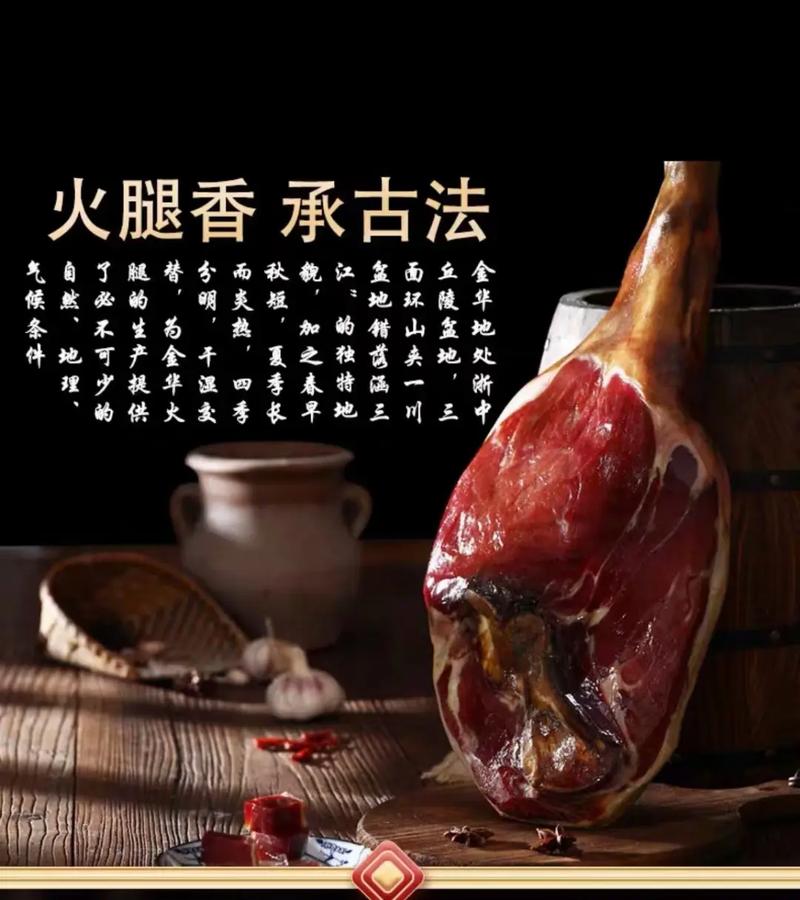

五行调和中的天道智慧 金华火腿的制作堪称一场与自然的精准对话,匠人们严格遵循"立冬开腌,立春封缸,立夏晾晒"的时令法则,这看似刻板的流程背后,实则是古人"天人合一"哲学的具体实践,冬季北风带来干冷空气,为盐渍创造理想环境;春季地气上升促进酶解转化;夏季阳光中的紫外线则完成最后的灭菌定型,这种顺应天时的智慧,与现代农业科技追求的"精准控温"形成奇妙对照。

选材标准更显苛刻,正宗金华火腿必取"两头乌"猪种,这种本土猪种肌间脂肪呈大理石纹分布,肉质细嫩带独特清香,匠人世代相传的"三签香"检验法——分别在头、中、尾三处插入竹签嗅闻,通过气味差异判断发酵程度——将感官体验量化到毫厘之间,这种将经验转化为可传承技艺的能力,正是传统工艺生生不息的关键。

匠人精神的文化隐喻 在金华雅畈镇,75岁的非遗传承人陈永明仍坚持古法制作,他工作室墙上悬挂的二十四节气图与温度湿度计并列,传统智慧与现代科技在此和谐共生,陈师傅常说:"火腿就像孩子,要知冷知热。"这句朴素的话语道出了传统工艺的核心——对生命规律的敬畏与把握,每条火腿需经过87道工序,历时10个月以上,期间匠人要像照顾婴儿般时刻关注其状态变化。

这种精益求精的匠人精神,在当代获得了新的诠释,金华火腿厂的技术团队运用气相色谱仪分析风味物质,发现传统工艺中自然形成的400余种挥发性化合物,其中2-甲基丁醛等关键呈味物质含量是现代工艺的3倍,科学数据印证了古法智慧,也为传统技艺的传承提供了现代话语体系。

流动的文明符号 金华火腿早已超越食物范畴,成为中华文化的重要意象,在江南婚俗中,火腿是必备聘礼,寓意"红火美满";文人墨客视其为风雅之物,清代袁枚在《随园食单》中独创"火腿煨三笋";甚至在外交史上,1972年周恩来总理用金华火腿宴请尼克松,让这道传统美食成为文化外交的使者。

在现代食品工业冲击下,金华火腿面临着传承与创新的双重挑战,年轻一代匠人尝试开发低盐火腿、即食火腿片等新产品,同时通过短视频展现古法制作过程,这种"旧瓶装新酒"的革新,让千年技艺焕发新生,2019年,金华火腿制作技艺入选国家级非物质文化遗产代表性项目名录,标志着其文化价值获得国家层面认可。

餐桌上的文明对话 从马可·波罗将火腿制作技艺传往欧洲,到当代米其林厨师用金华火腿创新分子料理,这道东方美味始终扮演着文明交流使者的角色,意大利帕尔马火腿与金华火腿的异同,成为比较文化研究的鲜活案例:同样源自古代腌肉技艺,西方火腿强调烟熏风味,东方火腿追求自然醇香,这种差异恰是不同文明对食物理解的具象呈现。

在食品安全备受关注的今天,金华火腿的传统工艺提供了另一种思考维度,不使用任何化学添加剂,仅凭盐、时间与气候的协作,就能创造出安全美味的食物,这种"大道至简"的智慧对现代食品工业具有重要启示,浙江大学食品科学院的持续研究表明,传统工艺中形成的抗氧化物质与益生菌群,具有显著的营养保健价值。

当我们用现代刀具切开深褐色的火腿表皮,显露出玛瑙般晶莹的肉质时,切开的不仅是一道美食,更是一部流动的文明史,金华火腿的故事,是关于人类如何在与自然对话中创造美味的传奇,是关于匠人如何在岁月流转中坚守初心的史诗,更是中华文明"和而不同"智慧的生动诠释,在这个追求速效与标准化的时代,这份需要时光沉淀的滋味,恰似一剂唤醒文化记忆的良方,提醒着我们:有些美好,值得等待;有些传统,必须传承。