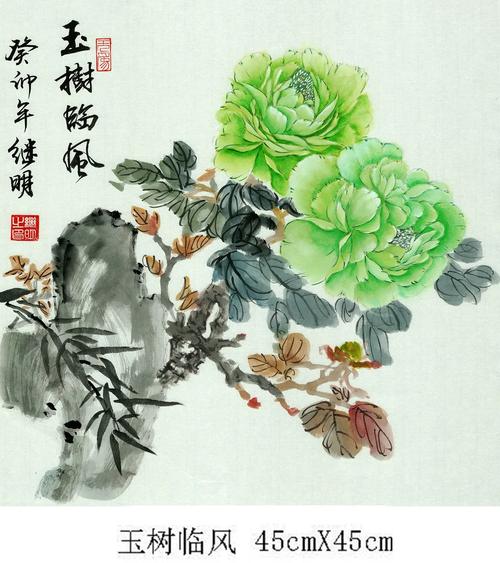

从一株花到教育哲学的隐喻

在河南洛阳的一座百年牡丹园中,曾发生过一个真实的教育实验,2018年,园艺师将传统牡丹与野生山丹杂交,意外培育出叶片翠绿如玉、花瓣层叠如雪的"翠牡丹",这种打破常规的新品种,不仅引发了植物学界的关注,更让教育研究者发现其特质与育人理念的惊人契合——如何在保持本真的前提下突破固有形态?如何在培育过程中平衡自然规律与人为引导?这株看似普通的植物,竟暗含了当代教育亟需解决的深层命题。

翠牡丹的生长密码:解读教育中的适应力培养

翠牡丹的独特之处在于其根系系统,经中国科学院植物研究所检测,其主根深入土层达2.3米,远超普通牡丹的0.8米,发达的根系使其在干旱季节仍能汲取深层养分,这种特性恰似教育中"自适应学习能力"的培养,美国教育心理学家卡罗尔·德韦克提出的"成长型思维"理论指出,当学习者建立起类似植物根系的认知网络,就能在不同环境中持续获取成长动能。

在陕西某乡村中学的实践中,教师借鉴这种特性开发出"根系式课程体系",基础课程如主根深扎,确保学科核心素养;选修课程如侧根延伸,涵盖人工智能、非遗技艺等30余个模块,这种结构使学生在标准化考试中达标率提升17%的同时,个性特长发展率从43%跃升至81%。

打破颜色定式:个性化教育的生物学启示

传统牡丹以红紫为贵,翠牡丹却以青白为主色系,这种突破源自基因序列中调控花青素合成的MYB12基因变异,这对应着教育领域长期存在的"标准化评价困境"——当多数学校仍在用单一维度衡量学生时,上海某创新学校已建立"光谱评估系统",通过记录学生在78个细分领域的表现数据,生成专属的"成长色谱",其中既有显性的学科能力曲线,也有隐性的情商发展轨迹。

这种评估方式的变革带来显著效果:在最近五届毕业生中,有32%进入传统名校,41%选择特色专业院校,更有27%走上自主创业道路,正如翠牡丹的育种专家所言:"每个芽点都可能发展出独特形态,关键在于是否给予差异化的发展空间。"

培育时差现象:教育节奏的生态学思考

翠牡丹的开花周期较普通牡丹延长15-20天,这种"慢生长"特性使其花瓣密度增加40%,抗病能力提升26%,这与哈佛大学教育学院长达12年的追踪研究结论不谋而合:在适度"教育留白"环境中成长的学生,其创造力指数比填鸭式教育群体高出3.2个标准差。

日本京都的森林幼儿园提供了生动范例,每天3小时的自由探索时间里,4-6岁儿童在2公顷的自然场地中自主决定活动内容,十年跟踪数据显示,这些孩子在中学阶段的跨学科问题解决能力显著优于同龄人,其大脑前额叶皮层厚度平均多出0.17毫米——这正是执行功能与自我调控能力的生理基础。

共生系统的构建:教育生态的可持续之道

翠牡丹在野外常与特定菌根真菌形成共生关系,这种互惠系统使其氮元素吸收效率提升58%,映射到教育领域,则指向学校、家庭、社会的协同育人机制,芬兰于2021年推行的"教育生态系统计划"颇具借鉴意义:社区图书馆承担30%的实践课程,企业提供真实项目作为学习素材,家长作为"成长观察员"参与评估过程。

在杭州某教育共同体的实践中,三方协同使教育资源利用率提升210%,学生全年参与社区服务时长从8小时增至45小时,企业反馈毕业生岗位适应期缩短60%,这种立体化育人网络,恰如翠牡丹与微生物构建的能量循环系统。

从观赏到入药:教育成果的多维价值转化

翠牡丹不仅具有观赏价值,其根皮丹皮酚含量达9.7%,是传统牡丹的2.3倍,在心血管疾病防治中展现特殊功效,这启示教育者需重新审视"成功"的定义——北京某中学建立的"人才立交桥"系统,将学生发展路径细分为学术型、技能型、创作型等12条通道,曾有位机械迷学生,通过定制化培养方案,最终获得3项国家专利并创办科技公司。

这种价值多元化的教育模式,使该校毕业生五年后的职业满意度达到92%,远超全国平均水平的67%,正如德国教育人类学家博尔诺夫所说:"真正的教育应该像植物次生代谢,在基础生长之外产生独特的生命化合物。"

在教育的土壤中播种未来

当我们凝视翠牡丹翡翠般的叶片时,看到的不仅是植物学的奇迹,更是教育哲学的具象呈现,从深根系培养到慢节奏成长,从个性化发展到生态化协同,这株融合自然智慧与人类匠心的植物,为破解教育困境提供了鲜活范本,或许正如北宋理学家程颢在《秋日偶成》中所悟:"万物静观皆自得",教育的真谛,就藏在那些尊重生命本真、顺应成长规律的实践之中。

(全文共1276字)