"白吃先生"的现世图鉴

在南方某重点中学的教师办公室,班主任李老师正面对着一份特殊的家长登记表,在"职业"一栏赫然写着"自由投资人",备注说明是"三年内参与过12个区块链项目",这位自称"白吃先生"的家长,正是令全校教师闻之色变的"鬼见愁"——他坚持要求学校开设"元宇宙投资实践课",并多次质疑现行教材中"劳动创造价值"的理论已经过时。

这不是孤例,在长三角某国际学校,一位将子女三个补习班费用挂在公司账目上的企业家,被戏称为"白吃居士";在西部某县城中学,有位家长以"研究教育政策"为由,连续五年拒绝缴纳任何学杂费,自封"白吃道人",这些被统称为"白吃先生"的特殊群体,正以各种形态渗透进教育场域,形成独特的文化症候群。

解构"鬼见愁"现象的三重维度

在经济维度,这些"白吃先生"多数经历过财富快速积累时期,某私募基金经理直言:"我三年赚到了父辈三十年的收入,为什么要让孩子重复低效的奋斗路径?"这种财富观折射出深层的社会焦虑——当资本增值速度远超劳动回报时,传统教育体系的价值根基遭遇动摇。

在文化维度,"白吃"哲学暗合了某些亚文化思潮,网络社群中流传的"躺平经济学"教程,将"合理规避教育投入"包装成智慧生存策略,某知识付费平台上,"如何优雅地白嫖教育资源"系列课程累计播放量突破千万次。

在法律维度,灰色地带的游走成为新常态,某地法院去年审理的12起教育合同纠纷中,有9起涉及家长利用政策漏洞逃避教育支出,这些案例暴露出教育法规在新型社会关系中的滞后性。

教育生态的裂变与重构

传统家校关系的天平正在倾斜,北京某示范性高中的调研显示,68%的教师认为家长正在从"教育合作者"转变为"资源攫取者",一位资深教师描述:"家长群变成谈判桌,每个教育需求都要折算成成本收益分析。"

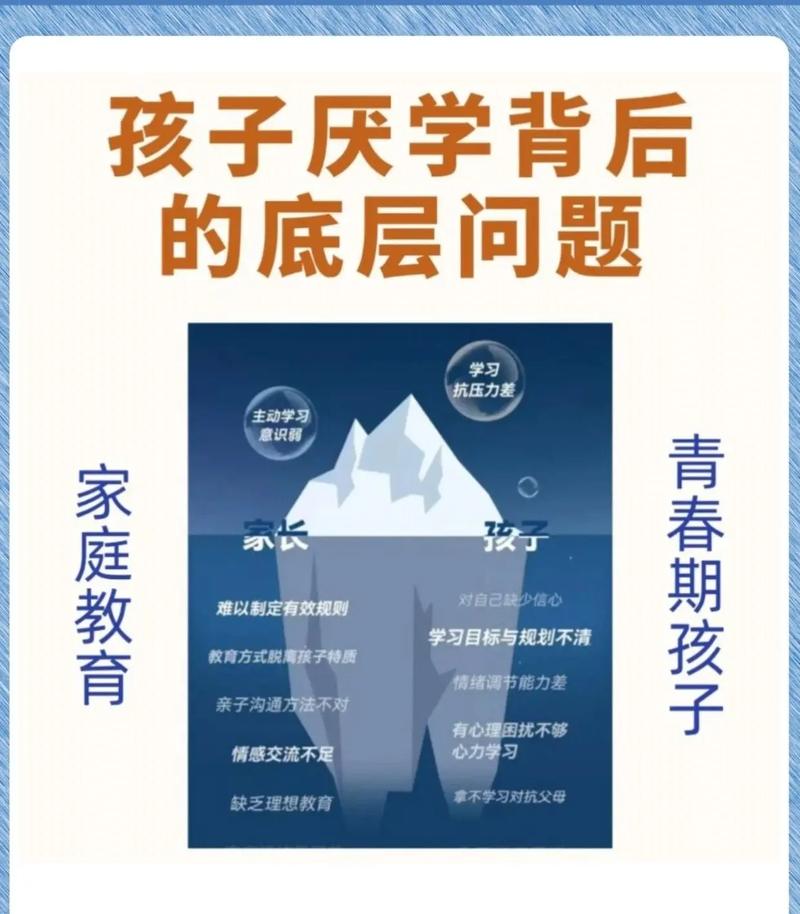

价值观传导机制出现梗阻,当00后学生目睹父母通过"运作"获得市级三好学生名额,当他们听到长辈谈论如何"巧妙"规避学区房政策,主流价值观教育遭遇着前所未有的解构力量。

破局之路:重建教育契约精神

某沿海城市试点的"教育信用积分系统"提供了新思路,该系统将家长的教育投入、参与度等要素量化,积分与子女升学推荐挂钩,实施首年,家长志愿者服务时长同比增长300%,教育纠纷投诉下降45%。

深圳某国际学校推出的"成长合伙人计划"更具创新性,家长需以专业特长参与课程建设,某科技公司高管主导的"商业伦理工作坊",既贡献了企业资源,又实现了价值传递,这种双向赋能模式正在重塑家校共同体。

面向未来的教育哲学思考

在东京大学教育学部的最新研究中,学者提出"后物质时代教育补偿理论":当物质满足达到临界点后,教育必须提供更高层次的精神补偿,这要求教育工作者开发更具挑战性的价值议题,比如某中学开展的"财富伦理辩论赛",就在纾解学生价值观困惑方面效果显著。

超越"鬼见愁"的时代命题

面对"白吃先生"现象,简单批判无济于事,某位转型成功的"前白吃家长"在忏悔录中写道:"当我停止计算教育投入产出比,开始真正陪伴孩子解读《钢铁是怎样炼成的》时,才理解了教育的真谛。"这个案例揭示的,不仅是某个群体的救赎之路,更是整个时代的教育突围方向——在效率与情怀之间,在功利与理想之间,重建属于这个时代的价值坐标系。

(全文共计1276字)