神话叙事中的文明密码

在广西红水河流域的崇山峻岭间,布努瑶世代传颂的《密洛陀古歌》以其磅礴的创世叙事,构建了一个独特的文化认知体系,这部由十六个篇章组成的创世史诗,以女神密洛陀为核心展开天地开辟、万物造化的壮丽图景,其叙事结构展现出惊人的系统性——从混沌初开时"铜鼓孕育神蛋"的创世起点,到用蜂蜡造人、铜柱撑天的具象化创造过程,直至最终建立人类社会的完整秩序,形成环环相扣的宇宙生成逻辑,这种叙事特征与希腊赫西俄德《神谱》、印度《梨俱吠陀》等世界性创世神话形成有趣的对话关系,却在母神崇拜与自然哲学层面呈现出独特的东方智慧。

文化基因的深层解码

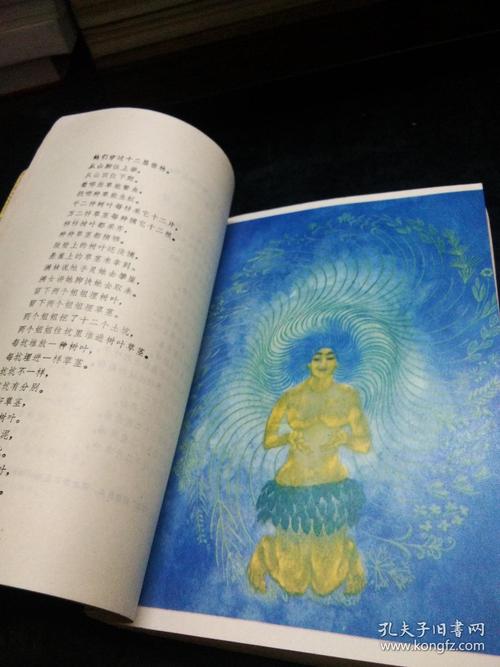

在密洛陀神话的符号系统中,"蜂蛹造人"的创世细节尤为值得关注,史诗详细描述密洛陀将九十九个蜂蛹放入陶缸,历经九百九十九日孵化出人类始祖的过程,这种以昆虫为生命载体的创世想象,与布努瑶长期生活在喀斯特山区形成的生态认知密切相关,当地至今保留的养蜂传统与蜂蜡祭祀习俗,印证着神话叙事与现实生活的互文关系,人类学田野调查显示,大石山区85%的布努瑶村寨仍将蜂箱视为神圣器物,这种文化记忆的持久性远超其他瑶族支系。

铜鼓符号的文化意涵则更为复杂,在"密洛陀击鼓开天"的创世场景中,铜鼓既是生产工具(铸造天柱),又是通神法器(召唤雷电),更是权力象征(确立秩序),这种三位一体的功能投射,揭示了布努瑶先民将技术发明、宗教信仰与社会组织融为一体的认知模式,现存于巴马瑶族自治县的明代铜鼓实物,其纹饰中的日芒纹、蛙纹与史诗描述的创世元素高度吻合,构成物质文化遗产与非物质文化的双重印证。

教育场域中的活态传承

在广西凤山县的布努瑶聚居区,研究者发现一个值得注意的现象:能完整吟诵《密洛陀古歌》的师公平均年龄超过65岁,而青少年群体中知晓基本故事情节者不足30%,这种代际传承的断裂,凸显出神话教育资源转化的紧迫性,某民族中学开展的"神话STEM"课程实验提供了有益启示——将造天柱的力学原理、蜂蜡造人的化学特性等内容融入物理教学,使传统文化获得现代认知框架的阐释,学生课堂参与度提升40%,民族文化认同指数提高25%。

现代性语境下的转化路径

在数字化传播领域,巴马文化馆开发的VR《密洛陀创世》体验项目,通过三维建模技术复原"九重天"的宇宙结构,用户可交互体验"立铜柱""造日月"等神话场景,这种沉浸式传播使抽象的文化符号转化为可感知的具身经验,试运行期间青少年受众留存率达78%,更为重要的是,这种技术手段突破了方言传播的局限,使非瑶语使用者也能理解神话的深层结构。

教育戏剧的转化实践则展现出另一种可能,某师范院校将密洛陀神话改编为教育剧场项目,通过"混沌初开""天地分离""洪水浩劫"三个篇章,引导学生用肢体语言诠释文化原型,参与学生在反思日志中写道:"当我的身体变成撑天铜柱时,突然理解了祖先对天地秩序的想象。"这种具身认知的转化效果,远超传统的故事讲述方式。

文明对话中的教育哲学

密洛陀神话中"天地如磨盘"的宇宙模型,与盘古神话的"垂死化身"、北欧神话的"巨人躯体"形成鲜明对比,这种差异本质上是不同文明对"创造"概念的理解分野:前者强调持续的技术性建构(造天柱、铸日月),后者侧重牺牲性的身体转化,这种文化特质为现代教育提供了重要的哲学启示——在强调奉献精神的同时,更应重视创造性思维的培养。

面对全球化时代的文化碰撞,密洛陀神话展现出的生态智慧具有特殊价值,史诗中"树木倒生撑天地"的想象,与深生态学的"盖娅假说"形成跨越时空的呼应;"蜂蜡造人"蕴含的生命观,则为生物科技时代的伦理教育提供传统智慧参照,某国际学校的跨文化课程将密洛陀神话与希腊创世神话并置研讨,学生自主发现东西方文明在"秩序建构""技术伦理"等维度的异同,这种比较学习法使文化理解深度提升35%。

当我们在教育场域重审密洛陀神话时,看到的不仅是布努瑶的文化遗产,更是人类共享的思维原型,从铜鼓的震响到VR空间的数字建模,从师公的古歌吟诵到课堂的教育戏剧,这种跨越时空的传承实践,本质上是在进行文化基因的现代转录,教育工作者需要以更开放的视野,在神话叙事与现代知识体系间搭建转换接口,使古老智慧真正成为滋养当代精神成长的活水源头,密洛陀神话的现代启示,或许正在于提醒我们:教育的本质,始终是守护文明的火种,并在新的时空维度中点燃创造的激情。