在儿童文学经典《风娃娃的故事》中,作者用充满童趣的笔触描绘了一个关于成长与认知的寓言,这个流传了半个多世纪的故事,至今仍在全球30多个国家的教材中出现,其教育价值早已超越了单纯的文学欣赏范畴,本文将深入剖析这个经典文本中蕴含的教育智慧,揭示其对当代家庭教育和学校教育的启示意义。

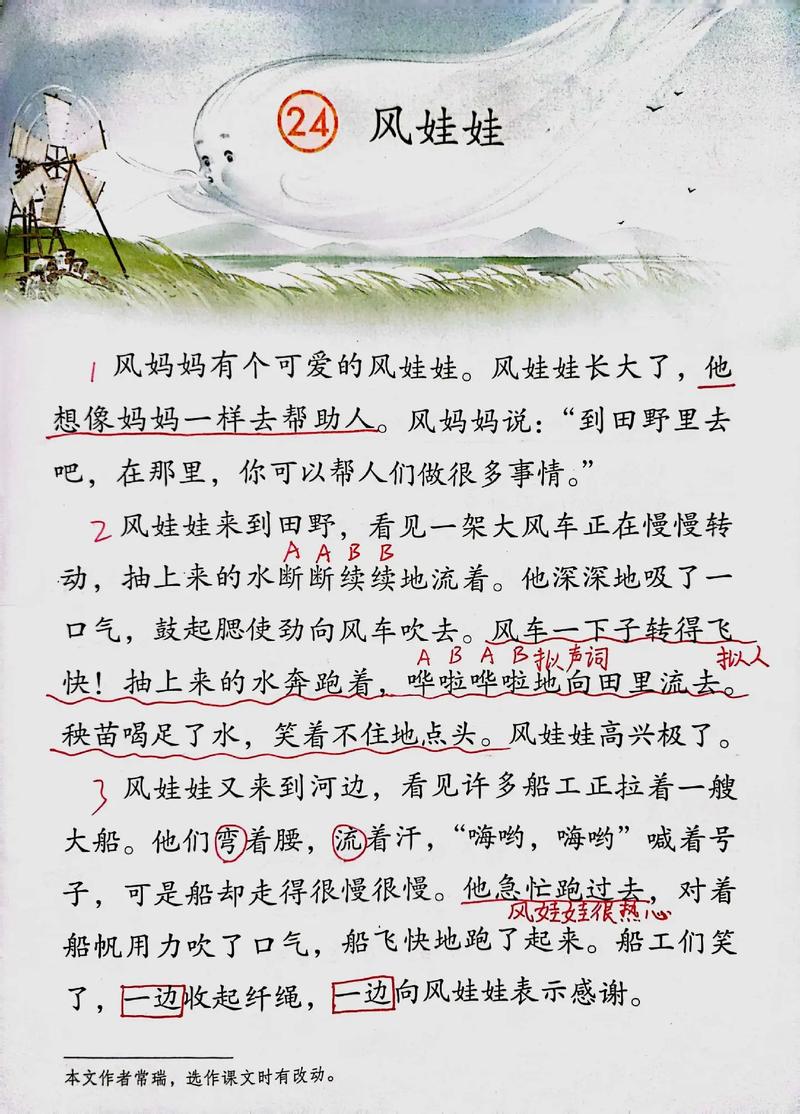

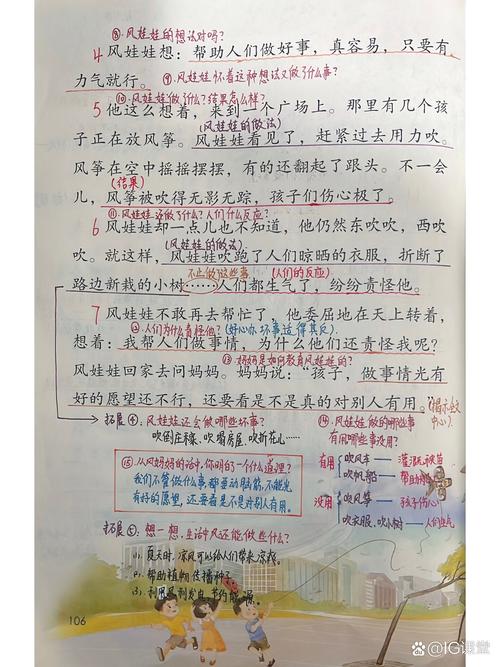

故事原型与自然法则的隐喻 故事以拟人化的风娃娃为主角,讲述其从诞生到成熟的生命历程,初生的风娃娃对自身力量毫无认知,在田野间肆意奔跑时无意间摧毁了农舍、折断树木,最终在太阳公公的引导下学会控制力量,成为为人类送来凉爽与动力的有益自然力量。

这个看似简单的叙事结构中,暗含着深刻的自然法则:所有生命体的成长都需要经历从本能释放到理性控制的过程,风娃娃的能量失控象征着儿童早期的"自我中心"阶段,这正是皮亚杰认知发展理论中前运算阶段的典型特征,故事巧妙地将自然现象人格化,让儿童在具象化的叙事中理解抽象的自然规律。

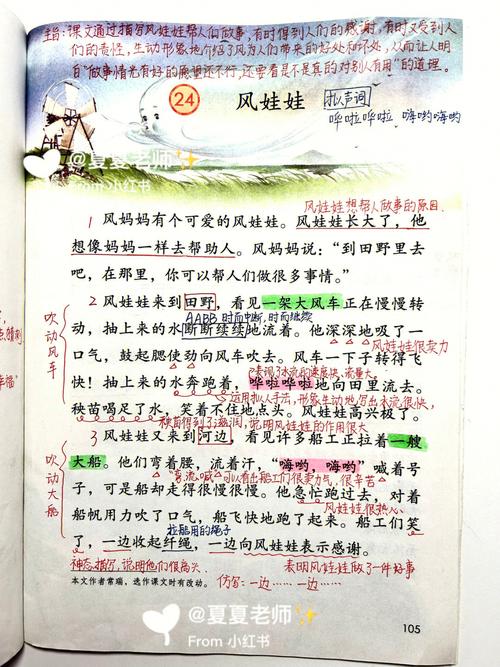

三次试错中的教育启示 风娃娃的三次破坏行为构成故事的核心冲突,每次试错都对应着不同的教育场景,第一次吹倒稻草人时,老农夫的宽容接纳展示了"容错教育"的重要性;第二次折断小树苗,护林员通过引导观察受损植物根系,启发儿童建立行为后果认知;第三次掀翻屋顶后,太阳公公没有直接指责,而是让风娃娃亲身体验烈日炙烤,这种体验式教育法比单纯说教更具实效性。

现代教育心理学研究证实,儿童需要5-7次重复体验才能建立稳定的行为认知,故事中的三次试错恰恰符合这个认知规律,每次错误的严重性递进,教育者的介入方式也随之升级,这种递进式教育设计对当代教育者具有重要参考价值。

自然导师系统的教育智慧 故事中太阳公公作为引导者的角色设定,体现了东方文化中"师法自然"的教育哲学,不同于传统权威型教育者的形象,这位自然导师采用"不教而教"的方式:当风娃娃闯祸时,它没有立即制止,而是创造情境让学习者自主观察(让云朵显示受灾场景)、亲身体验(撤去云层暴露烈日)、引导反思(通过昼夜交替展示自然规律)。

这种教育模式暗合维果茨基的最近发展区理论,通过搭建认知脚手架,帮助学习者跨越现有能力水平,日本教育学家佐藤学曾指出:"最高明的教育是让学习者意识不到被教育",《风娃娃的故事》正是这种教育理念的完美文学诠释。

现代教育的对照反思 反观当前教育现场,过度保护与过早规训并存的现象值得警惕,数据显示,我国城市儿童平均每天自由探索时间不足1小时,78%的家长会立即制止孩子的"破坏性"行为,这种教育方式可能导致两种极端:要么压抑儿童的探索本能,要么使其失去建立责任意识的关键期。

芬兰教育系统推行的"现象教学法"与故事中的教育智慧异曲同工,在赫尔辛基的森林学校,教师会鼓励学生自由探索,即使弄脏衣服或轻微受伤也被视为学习成本,这种教育理念下培养的儿童,在问题解决能力和责任意识方面表现尤为突出。

家校协同的教育实践路径

- 建立"安全试错"空间:家长可在家中设置"探索角",学校应增加户外实践课程占比,例如上海某小学开辟的"风雨操场",专门供学生在恶劣天气中观察自然现象。

- 实施"后果教育法":当孩子行为失当时,引导其参与补救过程,如打翻水杯后共同清理,而非简单斥责。

- 构建自然导师系统:借鉴故事中的太阳公公角色,教育者应退居引导者位置,北京某幼儿园推行的"自然日记"项目,要求教师以观察者身份记录儿童的自然互动过程。

- 设计阶梯式成长任务:参照风娃娃的力量控制过程,为不同年龄段儿童设计适龄的责任任务,5-7岁可承担宠物喂养,8-10岁参与家庭会议决策等。

《风娃娃的故事》之所以历久弥新,在于它揭示了教育的本质规律:成长是生命体与外部环境持续对话的过程,教育者的使命不是塑造,而是唤醒,当我们重新审视这个质朴的童话,会发现其中蕴含的教育智慧恰如和煦的春风——无形却充满力量,温柔而坚定不移,在人工智能时代,这种回归生命本真的教育理念,或许正是破解"精致利己主义"困境的密钥,让我们像故事中的太阳公公那样,给孩子试错的勇气、反思的空间和成长的时间,相信每个生命终将找到属于自己的风向。