在中国西南部层峦叠嶂的武陵山区,一个关于犬首人身的创世神话跨越千年时空,在苗、瑶、畲等二十余个少数民族中持续传唱,盘瓠神话不仅承载着古老民族的集体记忆,更在文化交融中形成独特的叙事体系,成为解读中华民族多元一体格局的重要文化密码,作为教育工作者,我们有必要深入剖析这一神话原型所蕴含的教育智慧,探寻其在当代民族教育中的再生价值。

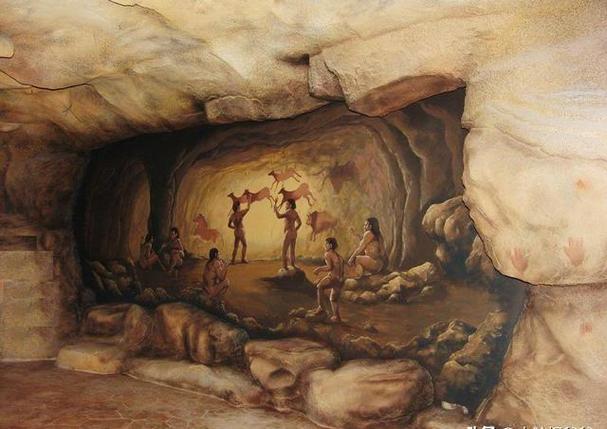

文化渊源的多元共生性 盘瓠神话最早见于《后汉书·南蛮西南夷列传》,其核心叙事围绕"犬祖创世"展开:帝喾时期,盘瓠因平乱有功得娶公主,隐遁深山繁衍后代,这个看似离奇的传说,实则是古代南方民族对生存环境、部族关系的隐喻性表达,在黔东南苗族古歌中,盘瓠被描绘为通晓农耕技艺的文明传播者;湘西瑶族《过山榜》则将其奉为带领族群迁徙的精神领袖;而浙南畲族史诗《高皇歌》更赋予其调解部落纷争的智者形象。

这种叙事差异折射出深刻的文化逻辑:当不同民族在迁徙过程中遭遇新的生存挑战时,都会对原始神话进行适应性改造,如瑶族在宋元时期向岭南迁移时,就在盘瓠传说中增加了开辟梯田、驯化野生稻等细节,这种动态演变的叙事传统,恰是中华民族"各美其美,美美与共"文化理念的生动写照。

教育传承的活态实践 在当代西南民族地区,盘瓠神话的教育功能呈现出三种典型形态:在湘桂交界的瑶寨,"盘王节"祭祀仪式通过"长鼓舞""度戒礼"等身体实践,将神话中的伦理规范转化为青少年的行为准则;闽浙畲乡的史诗传唱活动,则巧妙地将神话叙事与农事节气、手工技艺相结合,构建出完整的地方性知识体系;黔东南苗族的"贾理"传承人制度,更将神话解读融入纠纷调解、村规制定等现实场景,形成独特的民间教育机制。

这些活态传承案例揭示出传统神话的教育本质:它不是简单的知识传递,而是通过符号解码、仪式参与、实践体验等多维路径,完成文化基因的代际传承,云南红河哈尼族将盘瓠神话融入"蘑菇房"建筑技艺教学,学徒在搭建房梁时需复述神话片段,这种将抽象叙事具象化为技术口诀的做法,展现出民间教育智慧的精妙。

现代教育的启示价值 在全球化冲击文化多样性的今天,盘瓠神话的现代转化给予我们三重教育启示:其"异类通婚"的叙事母题,为开展生命教育提供文化参照,广西民族中学开发的《神话中的生命智慧》校本课程,通过分析盘瓠后裔的图腾禁忌,引导学生理解生物多样性与文化多样性的共生关系。

神话中"犬祖教耕"的文明演进线索,为劳动教育注入文化深度,贵州某民族职校将神话叙事与生态农业课程结合,学生在学习传统稻作技术时,同步探究神话中的生态智慧,这种跨学科整合有效提升了文化认同感。

最重要的是,盘瓠神话的流变史本身就是绝佳的民族团结教育素材,广东连南瑶族小学开展的"神话地图"项目,让学生追踪盘瓠故事在不同民族的演变轨迹,在比较研究中自然领悟"中华民族共同体"的历史必然性。

教育转化的实践路径 要实现神话资源的教育转化,需要构建三级实施框架:在课程层面,可借鉴"神话母题拆解法",将庞杂的叙事体系分解为图腾崇拜、迁徙记忆、技艺起源等教育模块;在教学方法上,采用"文化情景再现"模式,通过数字媒体还原祭祀场景,利用VR技术体验神话中的生产劳动;评价体系则需突破纸笔测试局限,引入叙事重构、仪式展演等多元评估方式。

某民族高校的实践案例颇具借鉴意义:他们组建跨专业团队,将盘瓠神话中的符号系统转化为STEAM课程资源,学生通过3D打印技术复原神话文物,用编程模拟族群迁徙路线,在工程设计中融入图腾元素,这种创新实践使传统文化获得新的表达维度。

当我们在湖南江永女书博物馆看到盘瓠神话以独特的女性文字书写,在黔东南侗族大歌中听见神话叙事的多声部演绎,便能深刻理解费孝通先生"各美其美,美美与共"的真谛,盘瓠神话的教育价值,不仅在于保存文化记忆,更在于为我们提供理解文明进程的多元视角,在铸牢中华民族共同体意识的时代命题下,这种发轫于古老神话的教育智慧,正焕发出跨越时空的生命力。

(全文约1580字)