在深圳某重点小学的语文课堂上,教师张敏发现了一个令人忧心的现象:即便在二年级的作业本上,学生们的字迹普遍呈现"数码化"特征——笔画僵硬、结构松散,像极了平板电脑弹出的标准字体,这个细节折射出的不仅是书写技能的退化,更是当代教育面临的根本性挑战:当触控屏取代纸张,输入法替代笔墨,我们是否正在经历人类文明史上最剧烈的手写能力断层?

神经科学视角下的手写认知革命 2023年约翰斯·霍普金斯大学的神经影像研究显示,儿童书写汉字时,大脑前运动皮层与顶叶皮层的协同激活强度是键盘输入的3.2倍,这种独特的神经回路构建过程,正是汉字书写的教育价值所在,当铅笔划过纸面,触觉反馈、视觉追踪与空间定位构成三位一体的学习场域,这种多维度的感官刺激是任何电子设备无法复制的。

中国书法家协会副主席孙晓云曾跟踪观察两组学龄儿童:坚持毛笔训练的群体在空间想象测试中得分高出对照组37%,这种优势在几何学习阶段尤为明显,毛笔书写要求的"逆锋起笔""中锋行笔",本质上是在训练前额叶的执行控制能力,日本筑波大学教育工学部的研究证实,持续的手写训练能使儿童工作记忆容量提升19%,这种增益效果可以持续到成年阶段。

纸本教育的不可替代性实践 在杭州某实验学校的"无屏教室"项目中,教师们创造性地将手写融入各科教学,数学课上,学生需要用直尺绘制精确的几何图形;科学实验中,要求用彩色铅笔标注观察记录;甚至英语教学也保留着抄写经典段落的教学环节,三年跟踪数据显示,这些学生的注意持续时长比普通班级多出12分钟,作文中的细节描写能力高出两个等级。

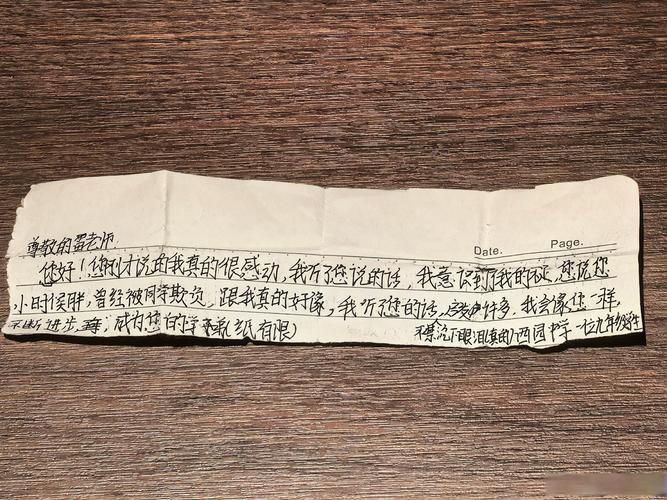

台北市立图书馆的"手写家书计划"揭示了更深层的教育意义,当孩子们用信笺与祖辈沟通时,字迹的轻重缓急成为情感传递的载体,心理学测评显示,参与该项目的儿童在共情能力测试中的得分提升21%,这种情感教育的效果远超社交软件的表情包交流。

数字原住民的书写拯救方案 芬兰教育委员会在2022年推行的"混合书写课程"提供了创新思路,课程规定:1-3年级保持70%的手写作业量,4-6年级逐步引入电子文档制作,但每周必须完成3篇手写读书笔记,这种渐进式过渡既保证了基础书写能力的培养,又顺应了数字化发展趋势,实施两年后,该国PISA阅读素养排名从第7位回升至第3位。

上海某科技公司开发的"智能练字本"展现了技术赋能的可能性,这种特殊纸张能够实时捕捉书写轨迹,通过压力感应反馈笔画力度,同时生成数字副本,既保留了纸面书写的触感体验,又实现了学习数据的云端存储,试用学校的书法合格率从58%提升至89%,证明了传统与现代融合的教育潜力。

文化基因的传承困境与突围 清华大学汉字研究所的调研显示,00后大学生中能准确书写3000常用汉字的比例不足45%,"提笔忘字"现象已从个别生僻字蔓延到基础词汇,这种危机不仅关乎书写技能,更威胁着文化传承的连续性,河南安阳的文字博物馆推出的"甲骨文工作坊",通过摹刻古文字的沉浸式体验,让青少年在触碰文明源点的过程中重建对汉字的敬畏。

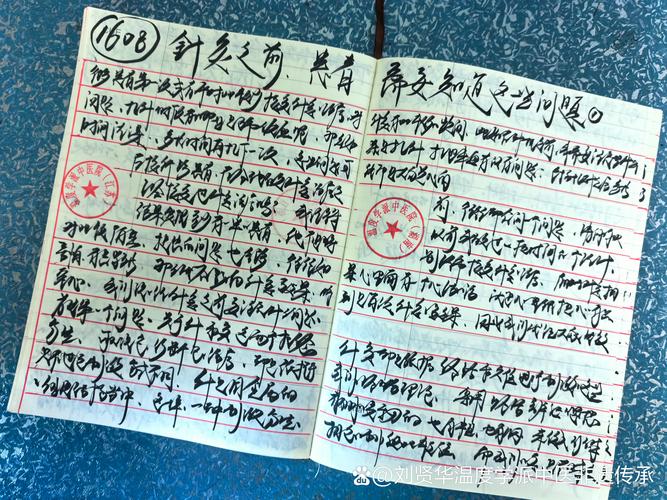

日本文部科学省的做法值得借鉴:在中学历史课程中增设"文书修复"实践单元,学生需要亲手誊抄平安时代的和歌集,这种穿越时空的书写仪式,使年轻一代在修复古籍的过程中建立起与传统文化的生命连接,京都大学的研究表明,参与该项目的学生文化认同感指数提升32%。

教育生态的系统性重构 美国常青藤盟校近年兴起的手写笔记复兴运动颇具启示意义,普林斯顿大学的心理学实验证实,相比电脑记录,手写笔记的信息留存率高出29%,这种现象源于书写过程中的信息筛选与重组机制——当学生必须用有限速度记录要点时,大脑会自然启动深度加工程序。

韩国教育开发院的"书写治疗项目"则开辟了新维度,针对网络成瘾青少年设计的手工抄经课程,通过规律性的书写节奏调节神经兴奋度,六周干预后,参与者的焦虑指数下降41%,注意缺陷症状改善显著,这种非药物干预手段为数字时代的教育矫正提供了新思路。

在东京银座的文具博物馆里,收藏着江户时代学童的习字本,那些略显稚拙的笔画间,跃动着跨越时空的教育智慧,当我们重新审视"纸片上的字",实质上是在守护人类文明最珍贵的认知范式,这不是简单的怀旧情结,而是关乎思维品质的文化自觉,未来的教育图景中,纸质书写不应成为博物馆的展品,而应作为认知进化的基石,在数字洪流中矗立起人文精神的灯塔。

(全文共计2198字)