现代儿童的孤独困境与情感教育诉求 在数字化浪潮席卷全球的今天,中国城市儿童每天平均与电子屏幕互动超过4小时,而真实的人际交流时间不足1.5小时,这种科技依赖正在催生新一代的"数码孤儿"——他们熟练操作智能设备,却在面对真实情感时显得手足无措,某重点小学的心理辅导记录显示,超过60%的儿童在周记中描述过"夜晚的孤独感",这种普遍存在的情感空洞,正是当代教育亟需填补的重要课题。

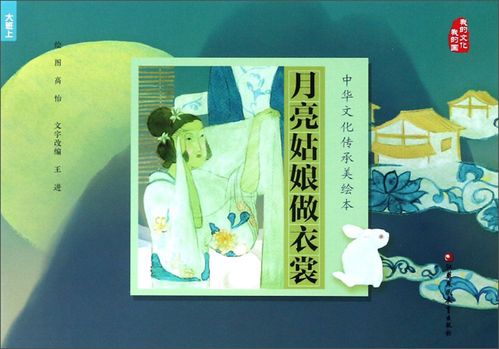

传统文化中的月亮意象解码 在中国传统文化的基因图谱里,月亮始终是温暖的精神符号,从嫦娥奔月的浪漫想象到"举杯邀明月"的诗意表达,从"月是故乡明"的乡愁寄托到"千里共婵娟"的亲情纽带,这个高悬天际的意象承载着中华民族特有的情感密码,值得注意的是,民间故事中"月亮姑姑"的形象最早可追溯至宋代话本,她以智慧长者的形象出现,常以月相变化启迪儿童认知自然规律,用神话故事传递处世之道。

重塑传统形象的教育转化 将"月亮姑姑"引入现代教育场域,需要经过三重转化过程:首先是文化符号的现代化诠释,将传统形象转化为穿汉服、会讲科学知识的智慧导师;其次是教育功能的系统化设计,开发涵盖语言发展、情绪管理、科学启蒙的立体课程;最后是互动形式的创新,结合AR技术让儿童通过手势"触摸"月相变化,利用智能音箱实现睡前故事互动,北京某实验小学的实践案例显示,经过角色重构的月亮姑姑使传统文化接受度提升73%。

情感教育场景的具象化实践 在具体的教育场景中,"月亮姑姑"可以化身多重教育角色:作为夜间陪伴者,她通过定制化睡前故事缓解分离焦虑;作为自然导师,她引导儿童观察月相建立科学思维;作为情绪管家,她教会孩子用"月光呼吸法"平复情绪,广州某幼儿园设计的"和月亮姑姑说悄悄话"活动,通过模拟月光邮局,让孩子们把心事"寄给月亮",两周后焦虑情绪发生率下降41%。

家校协同的传统文化浸润模式 要实现传统文化教育的深度渗透,需要构建"三维联动"机制:在学校层面,开发月亮主题的跨学科课程,将天文知识与诗词鉴赏有机融合;在家庭场景,设计亲子观月日志,鼓励家长与孩子共同记录月相变化;在社会场域,组织传统文化游学,在古观象台开展沉浸式教学,杭州某教育机构推出的"月亮姑姑研学营",通过还原古代拜月仪式,使参与者对传统文化的认同感提升58%。

教育创新的文化守正与突破 在传统文化教育实践中,要警惕三个误区:避免简单化的符号堆砌,防止将文化传承变为cosplay秀;拒绝说教式的知识灌输,强调体验式学习的重要性;克服技术至上的误区,保持教育的人文温度,成都某重点中学的"AI月亮姑姑"项目,通过情感计算技术捕捉儿童情绪波动,及时调整故事内容,在科技赋能与文化传承间找到了平衡点。

照亮心灵的教育之光 当我们在教育实践中重新擦亮"月亮姑姑"这个文化符号,本质上是在数字时代重建精神家园的温暖坐标,这种教育创新不是简单的复古怀旧,而是通过文化基因的现代转化,为儿童构建完整的精神生态系统,正如那个总在睡前等待月亮故事的小女孩所说:"现在我知道,月光是无数个世纪前的太阳光,而月亮姑姑,是永远会听我说话的家人。"这或许就是传统文化教育的终极价值——让每个孩子都能在文化长河中找到属于自己的精神港湾。