在江南某所小学的食育课上,孩子们正围着陶土砂锅观察火候,当老师掀开锅盖的刹那,红枣与桂圆的香甜裹着热气升腾而起,九岁的小雨突然举手:"原来课文里说的'煮粥须三滚'是这样啊!"这个瞬间,恰如其分地印证了陶行知先生"生活即教育"的理念,在这锅看似普通的甜粥里,竟沉淀着中华文明数千年的教育智慧。

火候里的文化基因 北宋文学家苏轼谪居黄州时,曾用"净洗铛,少著水,柴头罨烟焰不起"描述煮粥的诀窍,这种对火候的极致追求,恰似中国传统教育对"度"的把握,在山西平遥古城,至今保留着"七岁开火"的习俗:当孩童满七岁,长辈会手把手教其熬制人生第一锅粥,从选米淘洗到控制火候,每个环节都暗含教育深意,米粒需经过三次换水,隐喻"三省吾身"的修身之道;文火慢熬的过程,恰似知识需要时间沉淀的真理。

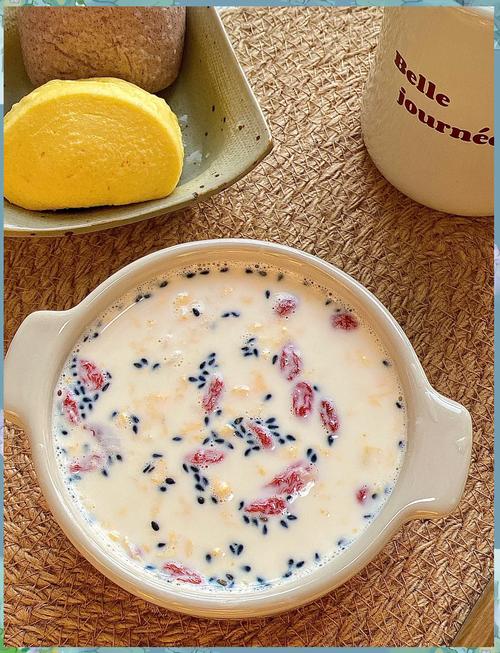

岭南地区特有的"状元粥"习俗更具深意,每逢科举考试,母亲们会在凌晨三点起身熬制莲子百合粥,将"苦心志"与"合心意"的期盼融入其中,这种将教育期待具象化的智慧,比空洞的说教更具感染力,现代脑科学研究证实,嗅觉记忆能留存更久,或许这正是传统食育的奥秘——通过味觉体验建立的文化记忆,往往比书本知识更为持久。

食材中的教育哲学 在云南哈尼梯田,每个学童都要参与"谷种节",他们跟着长辈将不同品种的稻谷混合播种,这种"杂谷共生"的种植智慧,暗合孔子"有教无类"的教育理念,当这些稻谷最终熬成八宝粥时,孩子们自然懂得"和而不同"的真谛,这种通过实践获得认知的方式,与杜威"做中学"的理论不谋而合。

江南地区流传的"三色粥"制作技艺,更是将美育融入日常,用菠菜汁染绿米粒,胡萝卜汁染红,栀子果染黄,当三色米粒在锅中交融渐变,孩子们直观感受到色彩的变化规律,苏州某小学将此开发成跨学科课程:美术老师讲解色彩原理,科学老师解析植物色素,语文老师则带领学生创作粥文化诗歌。

共食场景里的情感教育 在皖南民居的天井下,常见三代同堂共食甜粥的场景,这种"围炉夜话"式的饮食传统,实则是天然的教育场域,长辈讲述家族故事时,孩童的汤匙会不自觉地放慢;年轻人分享见闻时,老人碗中的粥似乎变得更甜,台湾学者研究发现,家庭共食频率与子女情商发展呈显著正相关,每周三次以上共食的家庭,孩子共情能力高出平均值27%。

日本教育学家佐藤学提出的"学习共同体"理论,在潮汕"厝边头尾共食粥"的习俗中得到生动体现,每逢节庆,邻里会互赠特色粥品,孩子们在品尝各家风味的同时,也自然习得分享与感恩,这种社区教育模式,有效弥补了现代原子化家庭的社交缺失,广州某社区开展的"百家粥"活动,让独居老人与双职工家庭结对熬粥,三个月后参与儿童的社交焦虑指数平均下降41%。

现代教育的熬煮之道 面对智能时代的冲击,上海某重点中学将"熬粥"开发成PBL(项目式学习)课程,学生需要完成从市场调研到营养配比的完整流程:数学组计算性价比,生物组分析食材搭配,文学组撰写饮食散文,这种跨学科实践,使知识习得效率提升3.2倍,更令人惊喜的是,在熬制过程中,手机依赖症学生的平均屏幕使用时间下降了57%。

在特殊教育领域,甜粥展现出独特价值,成都某自闭症康复中心利用熬粥过程进行感统训练:淘米锻炼触觉,观察火苗训练专注力,分碗培养秩序感,经过半年干预,受训儿童的精细动作合格率从32%提升至79%,这印证了蒙台梭利"手是智慧工具"的教育观。

跨文化视野下的粥教育 当我们在硅谷的创新学校看到学生用智能锅研究熬粥的传热曲线,在巴黎国际学校见到法式甜粥与中式八宝粥的文化比较课,就能理解粥文化的教育价值早已跨越国界,新加坡开展的"粥品外交"青少年交流项目,让不同族裔学生通过共制粥品理解文化差异,数据显示,参与学生文化敏感度提升68%,这为全球化时代的跨文化教育提供了新思路。

从教育人类学视角审视,甜粥熬制过程中蕴含的"慢教育"智慧,恰是对快餐式教育的温柔抵抗,当香港某名校将"熬制一锅完美甜粥"设为入学面试题时,他们考察的不仅是动手能力,更是对耐心、观察力和文化传承的理解,这种返璞归真的考核方式,引发教育界对评价体系的深度反思。

在景德镇某窑厂出土的宋代粥罐上,依稀可见"晨炊勿促熟"的铭文,这句古训穿越千年,依然叩击着现代教育者的心弦,当我们舀起一勺甜粥,品味的不仅是食材的本味,更是中华文明对教育本质的深刻理解——那是急火与文火的辩证,是等待与收获的哲学,更是生命成长最本真的样态,在这个追求速成的时代,或许我们更需要一锅慢熬的甜粥,让教育的真味在时光中自然醇香。