微小成就的链式反应

在东京世田谷区的一所普通小学里,数学教师山田美智子每周都会在教室墙上更新一张"进步地图",这张地图上没有醒目的高分标记,取而代之的是每位学生最近获得的微小进步:铃木同学独立完成了一个三位数除法,佐藤同学用新方法记住了乘法口诀,就连总是逃避数学的中村同学,也因连续三天按时完成作业获得了一颗金色星星,这种看似琐碎的记录方式,却在三年间让该班的数学平均成绩提升了37%,更令人惊喜的是,学生们开始自发组织课后学习小组。

这个案例揭示了一个被主流教育体系长期忽视的真相:在教育过程中,那些看似微不足道的"一点成绩",往往能产生超乎想象的连锁效应,认知心理学研究显示,当个体获得明确的正向反馈时,大脑纹状体会释放多巴胺,这种神经递质不仅能强化学习记忆,更能形成持续探索的内在动力,美国教育心理学家卡罗尔·德韦克历时十年的追踪研究发现,持续获得微小成就肯定的学生,其抗挫折能力是普通学生的2.3倍,创新尝试频率高出58%。

教育现场的认知误区:只见参天木,不视萌芽苗

当前教育实践中普遍存在着"成就通胀"现象:教师和家长习惯性关注重大突破,却对日常进步视而不见,北京师范大学基础教育研究中心2023年的调查显示,76%的中小学教师将90%的表扬集中在考试前10%的学生身上,而83%的家长坦言"除非孩子考进前三名,否则很难真心夸奖",这种"全有或全无"的评价模式,正在制造严重的教育马太效应。

在浙江某重点中学,我们观察到一个典型场景:当张同学在物理竞赛中斩获省级二等奖时,得到的是全校晨会的表彰和家长的万元奖励;而当他用两个月时间将化学成绩从65分提升到78分时,收获的却是班主任"还要继续努力"的评语和父亲"离90分还差得远"的叹息,这种选择性反馈机制,正在系统性地扼杀大多数学生的进步动能。

微小成就的赋能机制:四维教育价值的再发现

-

认知建构维度:瑞士心理学家皮亚杰的认知发展理论指出,知识体系的建立本质上是无数个"顺应-同化"循环的结果,每个微小成就都代表着一次成功的认知调适,就像乐高积木的每个凸起和凹槽,为后续更复杂知识结构的搭建提供接口。

-

情感激励维度:莫斯科国立大学教育实验室的神经教育学实验表明,当学生独立解决一个中等难度问题时,其前额叶皮层产生的愉悦感强度,相当于获得意外奖励时的67%,这种内生性激励远比外部刺激更具持久性。

-

行为强化维度:美国习惯研究专家詹姆斯·克利尔在《原子习惯》中提出的"1%进步法则"在教育场景同样适用,每天提升1%的微小进步,经过200天的复利积累,就能产生7.3倍的质变效应。

-

社会认同维度:芬兰于韦斯屈莱大学的跟踪研究显示,在课堂上定期分享微小进步的学生,其同伴认同度比对照组高出41%,这种社会性认可构成重要的非智力支持系统。

教学实践中的蝴蝶翅膀:三个转型案例

-

新加坡南洋小学的"进步银行"系统:每个学生拥有专属的"进步账户",教师通过移动终端随时存入观察到的微小进步,当积累到一定额度时,可以兑换个性化学习机会,实施两年后,学生自我效能感提升29%,师生互动频率增加3倍。

-

深圳实验学校的"微成就档案袋":采用区块链技术记录学生日常进步,形成不可篡改的成长轨迹,家长会展示的不再是分数排名,而是每个孩子独特的进步光谱,实施该方案后,家校矛盾减少68%,学生心理问题咨询量下降43%。

-

墨尔本圣保罗中学的"进步放大镜"计划:教师接受专门训练,掌握"进步发现技术",在课堂观察中,教师使用特制记录仪捕捉学生的小进步,课后生成个性化反馈,该项目使后进生转化率提高至传统模式的2.7倍。

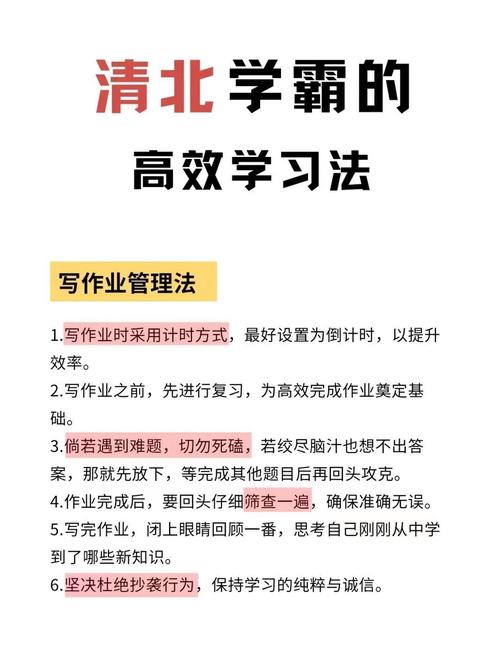

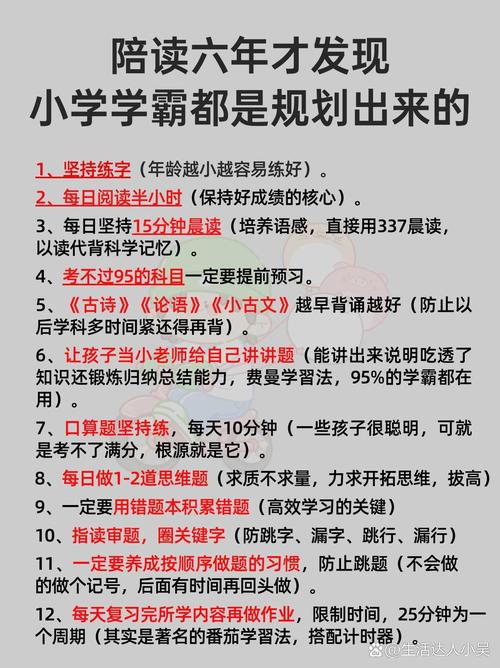

教育者的新工具箱:五个实操策略

-

显微镜策略:设计"进步发现清单",将学习目标分解为可观察的微指标,例如将"提高写作能力"细化为"能正确使用三个新成语""段落过渡更自然"等20个观察点。

-

脚手架策略:运用维果茨基"最近发展区"理论,为每个学生定制"跳一跳够得着"的阶段性目标,例如对数学薄弱生先设立"每日独立完成5道基础题"的初级目标。

-

回声壁策略:建立即时反馈机制,采用"进步公告栏""课前三分钟进步分享"等形式,让每个小成就都能获得社会性共鸣。

-

复利计算器:指导学生制作"进步复利表",用可视化方式呈现微小进步的累积效应,例如展示每天多记5个单词带来的词汇量增长曲线。

-

星火传递计划:组织"进步故事会",邀请学长分享他们如何通过小进步实现逆袭,形成榜样辐射效应。

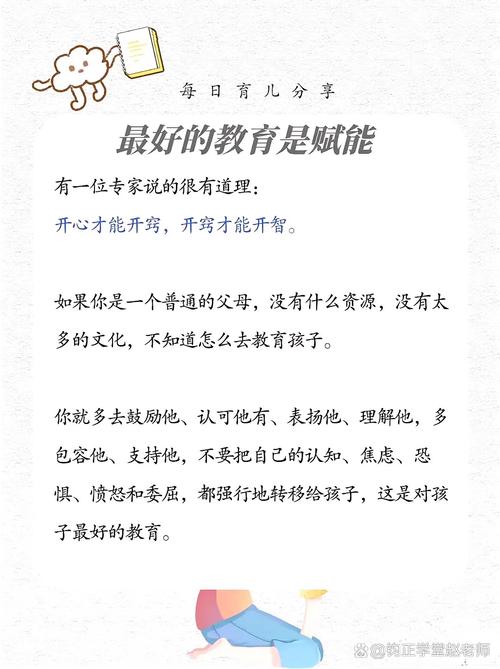

从量变到质变:教育新范式的构建

在上海市教育科学研究院的试点项目中,我们见证了这种范式转换带来的惊人改变,某普通初中实施"微成就教育体系"后,不仅学业成绩显著提升,更涌现出机器人社团从区级比赛到国际奖项的跨越式发展,关键转折点,竟始于教师对某个学生成功修复旧机器人的一次郑重表扬。

这印证了复杂系统理论中的"敏感依赖性"原理:教育场域中某个微小变量的改变,可能引发整个系统的结构性转变,当教育者学会用天文望远镜的视野规划教育蓝图,同时掌握显微镜的精度发现每个进步瞬间,就能真正激活学习者的内生动力系统。

教育的真谛不在于制造瞬间绽放的烟花,而在于点燃可以自我延续的火种,那些看似微小的"一点成绩",实则是照亮人生轨迹的恒星胚胎,当我们重新校准教育的观察尺度,将会发现:每个孩子都是进步宇宙中的发光体,只需给予适当的引力场,他们的光芒自会交织成璀璨的星河。