千年传唱的民间记忆 在浙江上虞祝家庄遗址出土的宋代砖雕上,两位身着襦裙的少女正对镜理妆,发髻间的蝴蝶纹饰清晰可见,这件文物印证着梁祝故事在宋元时期已形成完整叙事体系,这个起源于东晋时期的民间传说,历经1600余年仍焕发着旺盛生命力,其传承轨迹折射出中华文明独特的传播智慧。

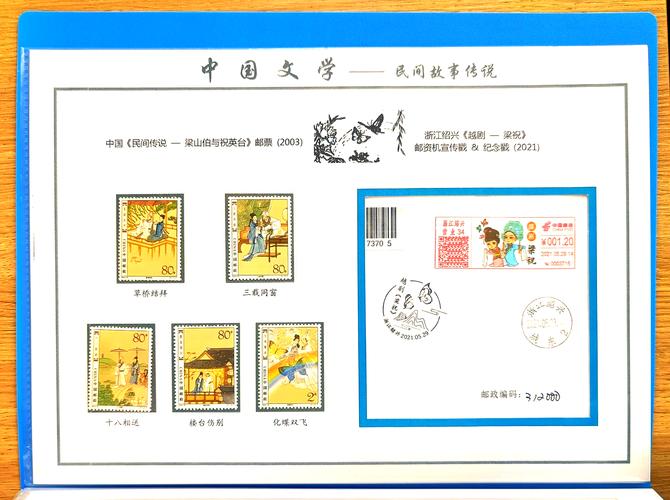

从唐代《宣室志》的志怪记载,到元杂剧《祝英台死嫁梁山伯》的戏剧重构,再到1959年小提琴协奏曲的国际化表达,梁祝故事在代际传递中不断吸收时代精神,明代冯梦龙《情史类略》将悲剧结局改写为化蝶重生,实则反映了商品经济萌芽时期的人文觉醒,这种动态传承模式,恰如活水滋养文脉,使传统文化始终保持着与时俱进的更新能力。

文化符号的深层密码 在宁波梁祝文化公园,每年清明举行的"蝴蝶节"吸引数万民众,参与者佩戴蝶形面具,通过集体舞蹈重现化蝶场景,这种仪式化的文化实践,暗合着华夏民族"天人合一"的哲学观,梁祝化蝶不仅是爱情象征,更是对生命轮回的哲学诠释,与庄子梦蝶形成跨时空的思想共鸣。

故事中"女扮男装"的叙事设计,突破传统性别规训的桎梏,祝英台在杭州求学三年未被识破女儿身,这个细节暗含对封建教育体制的隐性批判,当现代教育者重新解读这个情节时,可以引导学生思考:知识获取是否应该存在性别壁垒?这种批判性思维的培养,正是传统文化现代化的重要路径。

教育场域的现代启示 在杭州某重点中学的语文课堂上,教师组织学生用戏剧工作坊形式改编梁祝故事,有小组创作了现代版剧本:祝英台成为人工智能工程师,梁山伯是古建筑修复师,两人因文化遗产数字化项目相遇,这种创造性转化实践,既保持故事核心价值,又注入时代精神,正是传统文化教育的典范。

香港中文大学通识教育课程设置"梁祝文化比较研究"单元,引导学生分析越剧、川剧、粤剧等不同剧种的演绎差异,通过比较江浙水乡的婉约唱腔与巴蜀之地的激越变脸,学生直观感受地域文化对艺术形态的塑造作用,这种沉浸式学习模式,有效提升文化认同感。

跨文化传播的教育策略 2019年纽约大都会博物馆"中国:镜花水月"特展中,设计师郭培以梁祝为灵感创作的高级定制礼服引发热议,裙摆上的苏绣蝶纹采用渐变晕色工艺,在西方立体剪裁中融入东方写意美学,这种文化转译的成功案例,为传统文化教育提供启示:寻找普世情感共鸣,建立跨文化对话的审美桥梁。

法国汉学家雷米·马修将梁祝传说纳入"世界民间故事类型学"研究体系,他发现故事中"三载同窗""十八相送"等母题,与欧洲罗密欧与朱丽叶传说形成镜像对照,这种比较文学视角,既能破除文化中心主义偏见,又能彰显中华文化特色,为全球化时代的文化教育提供新范式。

数字时代的传承创新 故宫博物院推出的"数字梁祝"互动展览,运用全息投影技术重现宋代瓦舍勾栏的说书场景,观众佩戴AR眼镜可亲历"草桥结拜"的历史现场,通过体感交互参与"楼台相会"的情节演进,这种技术赋能的文化体验,让年轻一代在数字语境中建立与传统的情感联结。

网络文学平台涌现的梁祝同人小说,呈现出惊人的创造力,有作者将故事背景设定在星际殖民时代,祝英台化身天体物理学家,梁山伯成为生态工程师,两人共同解决外星殖民地的环境危机,这些二次创作虽颠覆传统叙事,却延续着追求真知、突破陈规的精神内核。

在绍兴梁祝文化研究中心的档案库里,收藏着37个国家138种语言的梁祝译本,这些泛黄的书页记录着一个东方故事的世界旅程,也见证着中华文化生生不息的传播力量,当教育工作者引导年轻世代解读这些文化密码时,不仅要传授知识本身,更要培养文化主体的自觉意识,唯有如此,传统文化才能真正活化为滋养现代文明的精神源泉,在新时代续写不朽传奇。