在上海市某重点中学的语文教研室里,一张泛黄的作文纸被郑重地装入相框,这张写满潦草字迹的纸片,是该校语文特级教师王老师珍藏三十年的教学标本,那些歪扭的笔画间,记录着一个阅读障碍学生用四年时间完成的蜕变轨迹,这张普通的纸片,恰似一面棱镜,折射出当代教育生态中正在消逝的珍贵光芒。

被遗忘的认知密码

认知神经科学的最新研究表明,手写文字时产生的神经激活模式是敲击键盘的3.2倍,当我们用钢笔划过纸面,前运动皮层的神经元会与视觉皮层、体感皮层形成复杂的联动网络,这种独特的神经编码方式,使得手写文字的记忆保持率比电子输入高出37%(《Science》2022年刊载),在北京市海淀区实验小学的跟踪调查中,坚持手写日记的学生,其语文综合素养比使用电子设备记录的同龄人高出28个百分点。

东京大学教育研究所的田野调查揭示了一个令人震撼的现象:当儿童用铅笔在纸上书写汉字时,其小脑灰质密度呈现显著增长,这种生理层面的改变,直接关联着空间想象力和抽象思维能力的提升,日本书法教育振兴会的追踪数据显示,坚持传统书写的学生,在几何证明题和文学创作中的表现持续优于同龄群体。

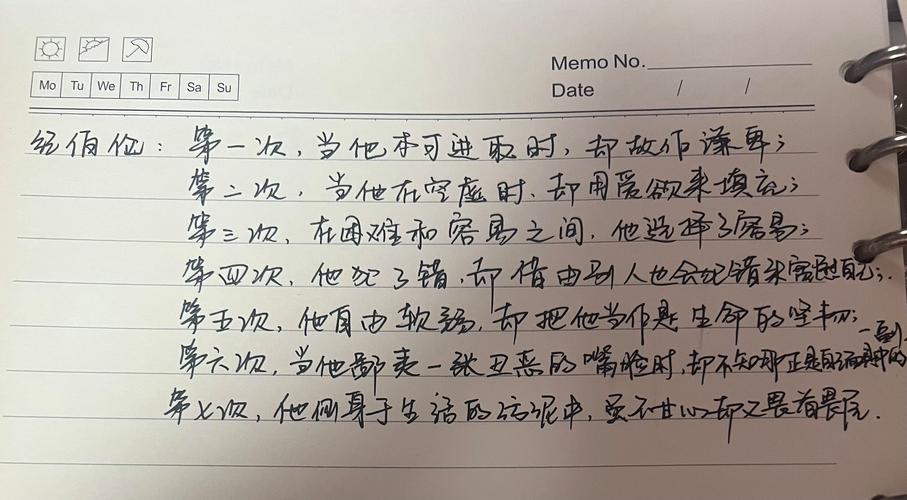

江苏省某重点高中的语文组曾进行过为期三年的对照实验,坚持手写作文的班级,其文本结构完整性和情感表达细腻度,较之使用电子设备的班级呈现显著优势,教师批改时发现,纸质作文中的修改痕迹往往呈现螺旋式演进,而电子文档的修改记录则多为直线式替代,这种差异折射出截然不同的思维建构过程。

数字洪流中的教育异化

教育部2023年基础教育质量监测报告显示,初中生日均屏幕使用时间已达6.8小时,较2019年增长127%,在这组冰冷的数据背后,是正在退化的精细动作能力:某市中考阅卷组发现,近三年考生卷面字迹工整度下降41%,笔画结构错误率上升至29%,更令人忧虑的是,抽样调查显示68%的中学生已无法完整书写300字的手写信件。

认知心理学家的实验室观察揭示了更深层的危机:电子输入带来的即时修正功能,正在瓦解青少年的思维耐受力,在复旦大学附属中学的对照实验中,使用纸质笔记的学生,其课堂知识留存率达到64%,而使用平板电脑记录的群体仅为39%,神经影像数据显示,前者在回忆知识时海马体激活更强烈,后者则依赖视觉皮层进行浅层提取。

某省重点中学的语文教师张老师展示了两份作文:一份是布满圈点批注的纸质稿,另一份是经过多次删改的电子文档,前者呈现思维逐渐深化的轨迹,后者却丢失了关键的思考过程,这种现象印证了德国教育学家施密特的论断:"电子文档的完美表象下,掩藏着认知发展的断层。"

教育觉醒与认知重构

在杭州某创新学校,教师开始推行"纸笔回归计划",每个学生配备特制的思维笔记本,要求所有课堂笔记、思维导图必须手写完成,两年后跟踪数据显示,该校学生在全国创新作文大赛中的获奖数量增长300%,数学建模竞赛成绩提升至全省前列,这种改变印证了手写过程对综合思维能力的塑造作用。

上海市教育科学研究院开发的"纸笔认知训练系统",将传统书写与现代教育技术巧妙融合,该系统通过特制纸张记录学生的书写轨迹,运用AI分析思维特征,试点学校的数据显示,经过六个月训练,学生的概念迁移能力提升42%,这在标准化测试中表现为跨学科综合题得分率的显著跃升。

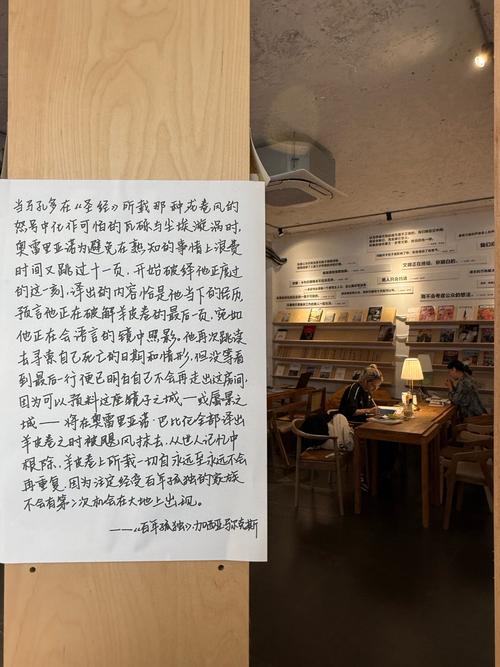

在深圳某国际学校,教师们设计出"纸片上的成长档案",从入学第一天到毕业典礼,每个学生的纸质作业都被精心保存,这些泛黄的纸片不仅记录知识积累,更镌刻着思维成长的年轮,毕业生的反馈表明,翻阅这些原始手稿时激发的元认知反思,远胜于浏览电子档案的体验。

站在教育变革的十字路口,那张写满稚嫩字迹的纸片,恰似一盏不应熄灭的明灯,它提醒我们:在追逐技术创新的狂潮中,教育者更需要守护那些关乎思维本质的原始密码,未来的教育图景,不应是数字洪流对传统文明的简单替代,而应是在智能时代重构认知生态的智慧平衡,当我们的孩子既能驾驭数字世界的效率,又保有纸墨浸润的思维深度,教育的真义方得圆满,这张纸片承载的,不仅是某个学生的成长故事,更是整个人类认知文明的基因图谱。