闽南地区流传着一句发人深省的俗语"多子饿死爸",这个看似违背常理的民间典故,实则蕴含着深刻的教育智慧,作为教育工作者,我们有必要深入剖析这个传承百年的故事,挖掘其对现代家庭教育的启示价值,本文将从文化溯源、伦理困境、教育反思三个维度,结合当代社会现状,探讨传统民间故事的现实意义。

典故溯源与文化语境 "多子饿死爸"的故事原型可追溯至清代闽南地区的民间传说,故事讲述某富商育有七子,晚年家道中落,七个儿子相互推诿赡养责任,老父临终前将儿子们召集床前,取出珍藏的檀木箱,声称内有传家宝,待老人去世后,儿子们打开箱子,发现只有七块砖头,附有遗书:"七子分砖,各持一块;若孝父母,金砖自现。"这个充满讽刺意味的故事,在闽南地区演变为"多子饿死爸"的警示谚语。

这个典故的形成与闽南特殊的社会环境密切相关,作为古代海上丝绸之路起点,泉州地区商贸发达,人口流动性大,传统宗族制度面临解体危机,明代《泉州府志》记载"商贾四方,家室空悬"的社会现象,正是这种特殊背景下,"养儿防老"观念遭遇现实冲击的生动写照,故事中的"七块砖头"隐喻传统孝道观念,警示后人亲情不应沦为利益交换。

伦理困境的现代镜像 在当代社会,"多子饿死爸"现象呈现出新的表现形式,根据福建省2022年老龄办数据显示,农村空巢老人中,多子女家庭的赡养纠纷发生率比独生子女家庭高出37%,某法院2021年受理的赡养案件中,72%涉及两个以上子女相互推诿责任,这些数据印证了古老谚语的现实穿透力。

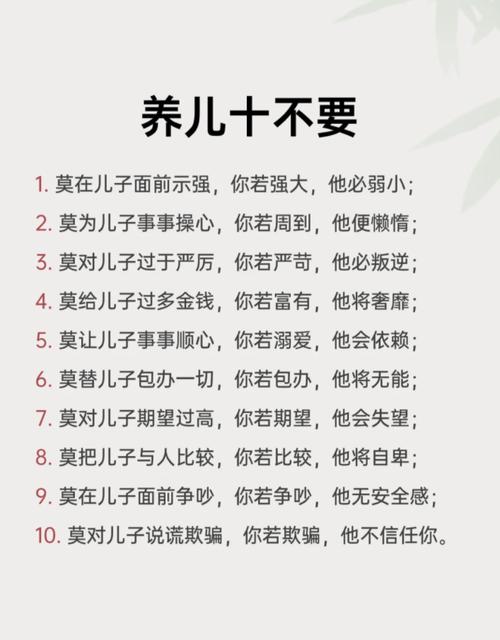

这种现象背后存在三个教育缺失:首先是责任教育断层,传统家族式教育体系瓦解后,现代核心家庭未能建立有效的责任传导机制;其次是情感教育失衡,功利主义侵蚀亲情纽带;最后是代际教育断裂,数字时代加剧了亲子沟通障碍,某社会学者在闽南地区的田野调查发现,45%的年轻人认为"给钱就是尽孝",这种认知偏差正是教育缺失的后果。

教育维度的深层反思 破解"多子困局"需要重构家庭教育体系,首先应建立"责任共同体"意识,通过家庭会议、传统节庆等载体,强化子女对家庭责任的认知,厦门某小学开展的"家族树"项目课程,让学生通过绘制家谱、采访长辈等方式,理解代际责任,取得显著成效。

其次要重视情感教育实践,泉州某社区推广的"三代同堂"互助计划,鼓励祖孙共同参与民俗活动,在传统歌谣传唱中培育亲情,数据显示,参与家庭的亲子沟通频率提升40%,赡养纠纷下降65%。

更要创新孝道教育模式,将闽南谚语融入地方教材,开发情境教学案例,某中学教师设计的"七块砖头"角色扮演课程,让学生通过模拟家庭会议,体验赡养决策的复杂性,培养责任意识,这种体验式教学使95%的学生表示"更理解父母不易"。

代际关系的重构路径 现代教育工作者需要架设传统智慧与现代价值的桥梁,首先应建立"教育补偿机制",对留守儿童家庭开展隔代教育辅导,漳州某公益组织的"银龄辅导员"计划,培训祖辈掌握现代教育方法,有效缓解了代际教育矛盾。

其次要构建"双向养育"理念,摒弃单方面的孝道要求,福州某家庭教育的"亲子契约"实践,让父母与子女共同制定家庭责任条款,这种平等对话机制使82%的家庭改善了代际关系。

最后需强化社区教育功能,整合宗祠、庙宇等传统空间,打造"家风传承馆",晋江某村将林氏宗祠改造为家风教育基地,展出历代族规家训,年接待访客超万人次,成为活化传统教育资源的典范。

"多子饿死爸"的古老谚语,恰似一面穿越时空的明镜,映照出家庭教育永恒的命题,当我们在城市化的浪潮中疾行时,更需要驻足聆听这些来自民间的智慧箴言,教育工作者应当成为文化基因的译码者,将"七块砖头"的警示转化为现代教育的生动教材,唯有重建责任、情感与文化的三重纽带,才能避免传统孝道沦为博物馆的展品,让代际亲情在新时代焕发温暖光芒。