暮春的校园里,一棵百年梧桐正与春风共舞,老教师站在走廊上,望着叶片在风中翻卷的轨迹,忽然领悟到某种教育真谛——那些被风托举着舒展的叶片,不正是课堂里师生互动的绝佳隐喻吗?风起时,叶的每一次颤动都是与风的对话;风止处,叶的每道纹路都记录着风的痕迹,这种自然界的共生现象,恰似教育场域中师生关系的终极理想。

自然启示录:叶片与气流的生态智慧 在植物学家的显微镜下,叶片边缘的锯齿并非随意生长,当风速达到5米/秒时,杨树叶片的锯齿能产生微型涡流,将迎面气流分解为柔和的环绕气流,这种进化了亿万年的生存智慧,让叶片既能随风舒展,又不至被强风撕裂,正如加拿大生态教育学者格伦·阿尔布雷克特提出的"共生教学论":教育场域中的师生关系,本质上是一种动态的能量交换系统。

美国红杉林中的生态现象更具启发性,300米高的巨树顶端,嫩叶总以特定角度倾斜,这种看似脆弱的姿态实则是与季风达成的生存契约——既利用风力传播花粉,又通过柔性摆动分散风暴压力,教育工作者应当从中获得启示:真正的教育引导,不是塑造而是唤醒,不是对抗而是顺应。

教育场域中的风叶辩证法 某乡镇中学的生物课堂曾上演真实的教学奇迹,李老师带领学生观察校园榕树时,有学生质疑教科书"植物被动生长"的说法,这位教师果断调整教学计划,转而组织为期三个月的追踪观察,学生们最终用延时摄影证实:新叶萌发时总会主动转向日照更充足的方向,这个被列入中国课改典型案例的教学事件,生动诠释了"教育即唤醒"的本质。

在芬兰于韦斯屈莱大学的创新实验室,教授们设计了"风洞教学法",学生团队需要设计能在模拟飓风中保持平衡的轻质结构,评分标准不仅考量成品强度,更重视团队在反复失败中的协作演进,这种教学模式暗合老子的"柔弱胜刚强"哲学——当教育者像气流般提供恰到好处的托举力,学习者就能像叶片般展现惊人的创造潜能。

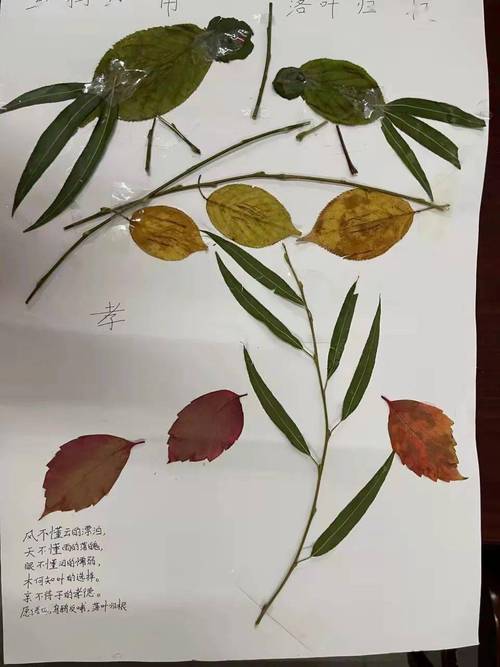

动态平衡的艺术 北京史家小学的"四季课程"堪称典范,春季的"萌芽计划"中,教师化身"春风",通过创设问题情境唤醒学生探究欲望;夏季的"生长日志"则强调适度放手,让学生在项目实践中经历必要的"风雨考验";秋季的"收获剧场"转为支持者角色,像秋风托举落叶般帮助学生展示成果;冬季的"沉淀时光"又变为温暖的季风,引导学生进行反思性学习,这种遵循教育节律的循环设计,使学习过程自然如四季轮转。

日本教育学家佐藤学在《静悄悄的革命》中描述的"倾听课堂",恰似叶片在微风中的低语,东京某中学的数学课上,教师会有意识地留出"思维空白期",此时教室里的轻声讨论就像树叶婆娑,看似无序却暗含生长逻辑,这种摒弃"强风式灌输"的教学方式,使学生的思维脉络得以自然舒展。

风暴考验中的共生进化 2018年超强台风"山竹"过境后,香港嘉道理农场出现惊人现象:折断的树枝处长出新芽,这些次生叶片比原有叶片厚实30%,叶脉密度增加15%,植物学家称之为"创伤后超补偿生长",这让人想起汶川地震后北川中学的重建历程——当教育者以"修复性风场"理念重构课程体系,幸存学生展现的创造力远超预期,他们的心理韧性课程后来成为全球灾后教育范本。

在斯坦福大学的"逆商实验室",研究者发现适度压力刺激下的学习效能提升42%,这印证了教育生态中的"风压定律":完全无风的温室培育不出强韧的叶片,但持续飓风又会造成不可逆损伤,关键在于建立动态评估机制,像气象卫星监测台风般精准调节教育压力的强度与方向。

教育者的修炼之道 苏州园林的造园师深谙"借景"之道,他们会让绿藤顺着特定风向攀援,最终形成意料之外的惊艳造型,这种东方智慧给当代教育者重要启示:与其执着于控制生长方向,不如精心营造促进自发成长的环境,上海某国际学校的"导师风场计划"正是基于此理念,通过大数据分析为每位学生定制专属的"教育微气候"。

在以色列理工学院,教授们研发的"教育流体力学模型"颇具前瞻性,该模型将教师影响力分解为方向、强度、频率三个维度,通过实时反馈系统动态调整教学策略,就像高级冲浪者读取海浪能量般,未来教育者可能需要掌握解读"认知气流"的专业能力。

黄昏的校园里,起风了,那些在夕照中翩跹的叶片,既保持着自身的形态特征,又印刻着风的运动轨迹,这让人想起杜威在《民主与教育》中的论断:"真正的教育是让个体生命在与环境的持续互动中,既保持独特性又获得成长性。"或许教育的终极奥秘,就藏在这永不停息的风叶之舞中——当教育者学会做"懂得叶语的风",学习者自会成为"听得懂风的叶",这种超越主客体对立的共生关系,终将在时光流转中谱写出生命成长的永恒韵律。