八月的中国大地,暑气未消而秋意渐生,在这个承夏启秋的时节,传统节日如同散落的文化明珠,串联起中华民族的精神图谱,从乞巧祭星的七夕到慎终追远的中元,从全民共赏的中秋到边陲特有的那达慕,这些节日不仅是农耕文明的活态见证,更承载着现代教育亟待挖掘的育人价值,在青少年传统文化认知断层日益凸显的今天,重审八月节日的教育内涵,正是构建文化自信的必修课。

岁时节令中的教育场域

(一)七夕节(农历七月初七)

牛郎织女传说背后,是古代天文学与劳动智慧的完美融合,宋代《东京梦华录》记载的"穿针乞巧",实为培养女子精细劳作能力的实践课堂,当代学校可创新设计"STEM+民俗"课程:通过观测夏季大三角定位织女星,用3D打印复原古代纺织机具,在科技与人文的交汇中激活传统节日的现代生命力。

(二)中元节(农历七月十五)

这个被误解为"鬼节"的节日,实为儒家孝道与释道文化的立体呈现,福建沿海的"放水灯"仪式,物理层面展现流体力学特性,精神层面传递对先人的追思,教育者应引导青少年透过表象看本质:组织家谱追溯活动,鼓励学生采访长辈记录口述史,将单向度的祭扫转化为代际对话的契机。

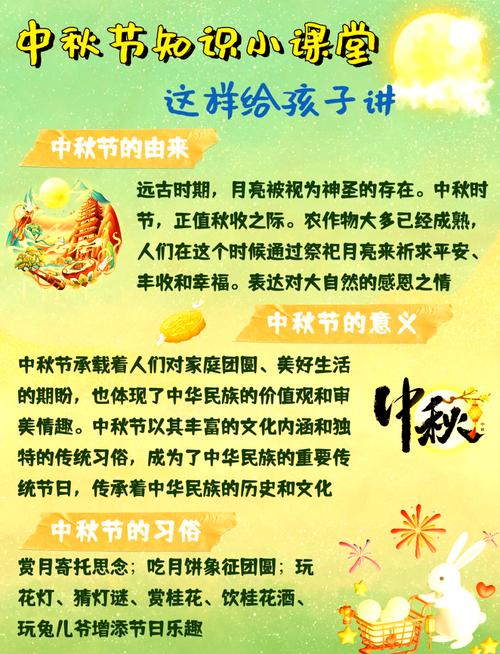

(三)中秋节(农历八月十五)

作为入选联合国非遗的首个中国传统节日,其教育维度远超"吃月饼"的表象,可构建跨学科项目式学习:地理学科探究潮汐与月相的关系,化学实验解析传统月饼的防腐工艺,文学创作重现《东京梦华录》中的拜月盛景,北京某中学开展的"月光诗会",正是通过经典诵读重构文化记忆的典范。

地域性节日的教育启示

(一)蒙古族那达慕大会(公历8月)

这场草原盛会堪称"移动的素质教育基地",搏克(摔跤)训练中蕴含生物力学原理,赛马活动可延伸出畜牧生态研究,长调民歌则是语言学与音乐学的跨界样本,内蒙古教育厅推行的"那达慕研学计划",让学生在参与三项竞技中领悟游牧民族的生态智慧。

(二)藏族雪顿节(藏历六月三十)

哲蚌寺晒佛仪式中的巨型唐卡,实为藏族绘画技法的百科全书,教师可引导学生解构唐卡的矿物颜料配制、几何构图原理,进而理解藏传佛教"曼陀罗"的宇宙观,拉萨某小学开发的"唐卡数学"课程,成功将传统艺术转化为空间思维训练载体。

传统节日教育的实施路径

(一)课程体系重构

参照新课标要求,将节日文化分解为12个核心素养培育点,例如七夕对应"审美情趣",中元培养"生命意识",中秋强化"家国情怀",形成螺旋上升的教学设计。

(二)社区资源整合

苏州"小巷里的节气课"提供成功范例:邀请非遗传承人指导青少年制作七夕巧果,组织中学生为中元节撰写社区祭祀方案,发动家庭参与中秋灯谜数据库建设,构建"校—家—社"协同育人网络。

(三)数字技术赋能

开发AR中元河灯漂流程序,用户可扫码查看不同地域祭祀习俗;创建元宇宙中秋书院,学生通过虚拟化身参与宋代文人雅集,清华大学团队研发的"节日记忆地图",已实现传统习俗的数字化建档与传播。

教育价值的当代转化

在全球化与本土化的张力中,传统节日教育应实现三重超越:从知识传授转向文化体验,从仪式复现转向价值传承,从个体认知转向共同体构建,北京师范大学近年推出的"节日教育力评估模型",通过测量学生的文化认同度、创新迁移力等指标,为实践提供科学参照。

八月节日的文化密码,正在于其"日用而不觉"的教育渗透力,当教师带领学生测算七夕星轨时,当社区组织中秋家书诵读时,当科技工作者用算法解析祭文韵律时,传统文化的基因便在新的维度获得重生,这种传承不是博物馆式的封存,而是让古老智慧持续参与现代人格的塑造——这或许正是民俗教育最深邃的当代价值。