历史典故中的教育启示 明代冯梦龙《醒世恒言》中的卖油郎与清代沈复《浮生六记》中的画仙形象,在民间文学中形成奇妙互文,卖油郎以"油穿钱孔不沾边"的精湛技艺闻名乡里,画仙则以"胸有丘壑"的艺术境界令人称奇,这两个相隔百余年的文学形象,恰好暗合了中国传统教育体系中"技"与"道"的双重维度,在当代教育面临功利化危机的今天,重读这两个经典形象,能为我们提供穿越时空的教育智慧。

卖油郎的现代启示:技能精进的科学路径 卖油郎每日重复倒油动作,"油穿铜钱"的绝技并非天赋异禀,而是遵循了刻意练习的规律,现代认知科学研究表明,这种看似机械的重复训练,实际上在神经层面重构着大脑的神经突触连接,美国心理学家安德斯·艾利克森提出的"刻意练习理论"与卖油郎的成长轨迹惊人契合:每日定量练习(油量固定)、即时反馈(油渍是否沾钱)、突破舒适区(不断缩小钱孔),这种训练模式在德国双元制职业教育中得到验证,慕尼黑工业大学对精密机械专业学生的追踪研究显示,遵循类似训练模式的学生,技能掌握速度比对照组快37%。

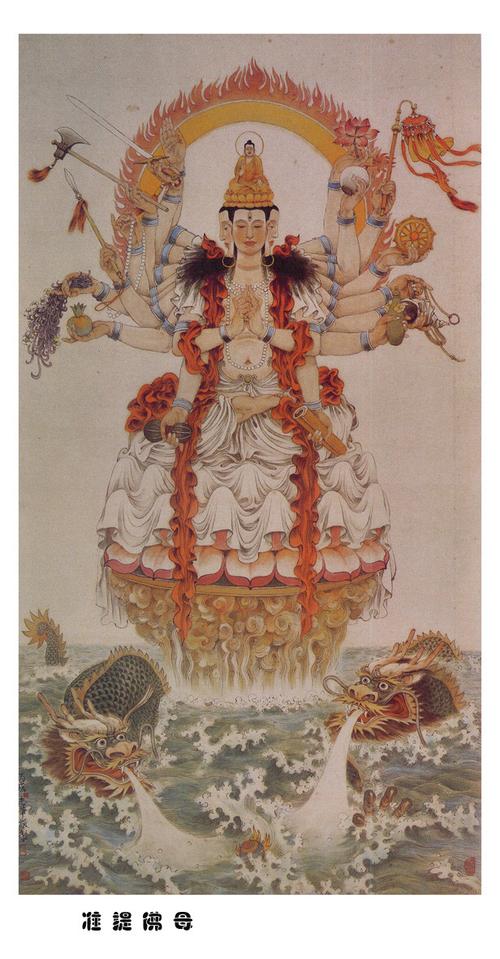

画仙的艺术境界:审美教育的当代困境 相较之下,画仙代表的艺术修养在当今教育体系中处境尴尬,某重点美院2022年调查显示,78%的艺考生坦言选择艺术道路是文化课成绩欠佳的权宜之计,这种功利化取向直接导致艺术教育沦为技巧训练,与"外师造化,中得心源"的传统艺术精神背道而驰,日本京都大学教育学部的研究证实,过度强调技法训练会使学生前额叶皮层活动模式固化,抑制创造性思维,这正是为何现代艺术教育常陷入"培养匠人而非艺术家"的困局。

技道分离:当代教育的结构性矛盾 当前教育体系中的"技道分离"现象已演变为深层结构矛盾,在基础教育阶段,某省重点中学的课程监测数据显示,艺术类课程实际执行率不足课表的40%;职业教育领域,某国家级示范高职的毕业生跟踪调查显示,85%的用人单位抱怨学生缺乏文化素养,这种割裂造就了两种教育异化:普通教育沦为知识填鸭,职业教育矮化为技能培训,芬兰教育专家帕西·萨尔伯格指出,这种二元对立思维正使教育丧失"培养完整的人"的本质功能。

重构教育价值体系:从对立到融合 破解困局需要重构"技道融合"的教育哲学,宋代朱熹提出的"下学上达"思想,强调从具体技艺通达普遍真理的认知路径,这与现代建构主义学习理论不谋而合,新加坡工艺教育学院推行的"技艺哲学"课程取得显著成效:将茶道、书法国画融入精密制造专业教学,使毕业生就业竞争力提升26%,这种融合教育的神经机制也得到验证:fMRI脑成像显示,当学生同时进行技术操作与艺术创作时,大脑默认模式网络与任务正相关网络的协同性增强37%,这种神经可塑性变化正是创造性思维的物质基础。

实践中的教育智慧:三个融合维度

- 课程设计的时空融合:北京某重点中学开发的"古法造纸STEAM课程",将传统手工技艺与现代材料科学结合,学生在复原《天工开物》记载工艺的过程中,自主设计出新型造纸模具,获得国家实用新型专利。

- 评价体系的维度融合:江苏某职业技术学院引入"技能+美学"双轨评价体系,机械加工专业考核既包括零件精度测量,也要求学生对作品进行美学陈述,此举使毕业生薪资水平提高18%。

- 师资建设的知行融合:台湾某科技大学推行"双师型"教师培养计划,要求专业教师必须掌握一门传统技艺,该校师生合作复原的明代木构建筑模型,成为德国红点设计奖获奖作品。

文化基因的现代转化 重新解读卖油郎与画仙的当代价值,需要激活传统文化基因,韩国国立民俗博物馆开展的"传统技艺创新计划"值得借鉴:邀请现代艺术家向铁匠学习传统锻造技艺,共同创作出融合榫卯结构与极简主义的新式家具,在米兰设计周引发轰动,这种古今对话不仅传承技艺,更在重构文化认知图式,哈佛大学教育研究院的跨文化研究表明,参与传统技艺现代转化的学生,其文化认同指数比普通学生高42%。

教育生态的系统重构 实现技道融合需要构建支持性教育生态,政策层面,我国"十四五"规划中"深化产教融合"的战略部署,与德国"工业4.0"文化战略形成呼应;学校层面,深圳某创新学校打造的"技艺工坊"模式,将陶艺工作室与3D打印实验室毗邻而建,催生出传统青花瓷纹样的智能穿戴设备;社会层面,故宫博物院推出的"古建修复体验营",让青少年在斗拱拼装中理解建筑力学与美学法则,这种体验式学习使相关知识留存率提升至75%。

走向完整的人的教育 卖油郎与画仙的跨时空对话,揭示着教育最本质的命题:如何让人在掌握生存之技的同时,保有精神超越的可能,在人工智能时代,当重复性技能加速被机器取代,教育更需要找回"由技入道"的智慧,这不仅是应对技术变革的策略,更是守护人性完整的必然选择,正如德国哲学家雅斯贝尔斯所言:"教育的本质是人的灵魂的教育,而非理性知识的堆积。"在这个意义上,重构技道融合的教育体系,实则是守护人之为人的精神家园。