——从原始信仰到现代教育的跨时空对话

在埃及卢克索神庙的残垣断壁间,清晨第一缕阳光穿透方尖碑顶端时,考古学家发现了一个令人震撼的现象:每年夏至日的朝阳会精确照射在拉神雕像的黄金瞳仁上,这个发现揭开了古埃及太阳崇拜的深层密码,也引发我们重新思考:太阳神这一贯穿人类文明史的精神符号,究竟如何塑造了不同民族的认知体系?在科技昌明的21世纪,这些源自远古的太阳神话又对现代教育产生何种启示?

文明曙光中的太阳意象

当原始人类首次仰望苍穹,那轮炽热的发光体便成为最直观的认知坐标,在安纳托利亚高原出土的12000年前巨石阵中,考古学家发现了由91块玄武岩构成的太阳轨迹观测系统,这个比英国巨石阵早七千年的遗迹证明,人类对太阳的崇拜远早于文字记载,这种原始天文学本质上是对生存法则的敬畏与探索。

在美索不达米亚文明中,太阳神乌图(Utu)不仅是光明使者,更是司法与契约的守护者,现存最早的汉谟拉比法典石碑顶端,正雕刻着乌图向国王授予权杖的场景,这种将自然崇拜与法律文明结合的独特现象,揭示了早期人类构建社会秩序的智慧——将不可违逆的自然规律转化为维系社会的道德准则。

中国殷墟甲骨文中"东君"、"羲和"的记载,展现了华夏先民对太阳运行的科学观察。《尚书·尧典》记载的"寅宾出日"仪式,实质是原始天文观测的宗教化表达,值得关注的是,商代青铜器上的十日神话,在看似荒诞的传说外壳下,包裹着对太阳黑子周期的朴素认知。

多元文明中的神性投射

希腊神话体系呈现了太阳崇拜的二元性:赫利俄斯驾驶太阳车的神话保留了原始自然崇拜痕迹,而阿波罗作为光明与艺术之神的崛起,则标志着人类精神世界的升华,柏拉图在《理想国》中将太阳喻为"善的理念",这种哲学转化使太阳意象从具象神明升华为理性符号。

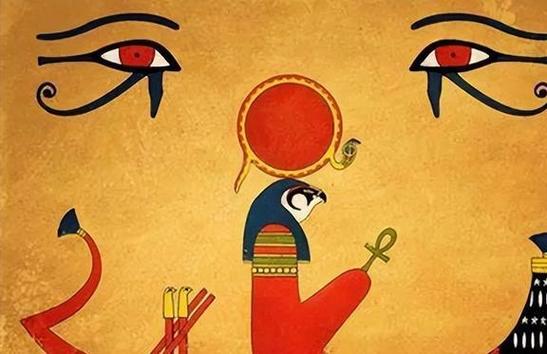

古埃及的太阳神拉(Ra)崇拜达到空前高度,其"白天航行天空,夜间穿越冥界"的神话,实为对太阳运行规律的神学解释,在卡纳克神庙的象形文字中,"拉"的符号常与"创造"、"生命"组合出现,暗示着埃及人将太阳能视为万物生长的原动力,现代植物学家发现,古埃及莎草纸记载的"拉之泪灌溉大地",竟暗合光合作用的基本原理。

在美洲大陆,阿兹特克人的太阳石历法将宗教与天文学完美融合,这块直径3.6米的玄武岩圆盘,不仅精确标记了太阳年的周期,更通过复杂的象形符号构建了完整的神话体系,当代天文学家惊讶地发现,其边缘的放射状图案竟与太阳磁场结构惊人相似,这种原始直觉与现代科学的暗合引人深思。

宗教与科学的千年对话

中世纪经院哲学家圣托马斯·阿奎那在《神学大全》中论证:"正如太阳照亮物质世界,上帝之光启迪人类灵魂。"这种类比思维将太阳的神圣性转化为神学论证工具,但丁在《神曲·天堂篇》中构建的九重天体系,最高层正是"原动天"——源自亚里士多德宇宙论中太阳推动天体运转的概念。

哥白尼《天体运行论》的出版掀起了认知革命,但鲜为人知的是,这位波兰天文学家在弗龙堡大教堂担任司铎期间,每日观测太阳的窗台至今保存完好,伽利略用望远镜发现太阳黑子时,其观察记录中仍频繁使用"阿波罗的瑕疵"这类神学化表述,显示科学革命初期学者们在信仰与理性间的微妙平衡。

开普勒发现行星运动定律的过程,始终伴随着对太阳神圣性的哲学思考,他在《宇宙的和谐》中写道:"太阳圣殿中的几何之美,正是造物主留给人类的谜题。"这种将数学法则视为"神性显现"的认知方式,为现代科学教育提供了重要启示——理性探索与敬畏自然本可和谐共生。

现代教育的多维启示

在跨文化比较教学中,太阳神话堪称绝佳案例,当学生对比日本天照大神躲入天岩户与希腊法厄同坠落的神话时,不仅能理解不同民族对日食现象的解释差异,更能领悟神话思维中的因果逻辑,某国际学校开展的"太阳神主题研究周",通过让中学生用物理原理解释神话现象,成功培养了跨学科思维能力。

天文教育中的文化维度常被忽视,2019年诺贝尔物理学奖得主迪迪埃·奎洛兹在获奖演说中特别提到:"当我们向学生讲解系外行星时,若能结合古埃及人对太阳船的想象,抽象的轨道力学顿时变得鲜活。"这种将科学知识与人文记忆嫁接的教学法,正在欧美顶尖学府形成新的教育范式。

在环境教育领域,太阳崇拜传统展现出独特的当代价值,瑞典"太阳学校"将光伏科技课程与北欧太阳神话结合,学生们在组装太阳能电池板时,同时研读《埃达》史诗中苏尔驾驶太阳马车的篇章,这种教学设计不仅传授了清洁能源知识,更在青少年心中播撒了生态文明的种子。

未来教育的星辰大海

神经教育学最新研究发现,人类大脑对圆形发光体的特殊感知机制,可能源于远古时期对太阳的生存依赖,这为解释为何太阳符号能跨越文化障碍产生普遍共鸣提供了科学依据,在多媒体教学中运用太阳意象的三维建模,可有效激活学生的古老认知模块,提升知识留存率。

在太空时代背景下,太阳教育被赋予新的内涵,美国NASA开展的"太阳哨兵"教育计划,邀请中学生通过卫星数据追踪太阳风暴,同时研读各文明应对"太阳异变"的历史记载,这种将前沿科技与人文传统结合的尝试,正重塑着新一代的宇宙认知框架。

值得关注的是,虚拟现实技术为太阳崇拜研究开辟了新维度,大英博物馆开发的"太阳神之旅"VR课程,允许学生亲手点燃德尔斐神庙的圣火,或参与特奥蒂瓦坎的日出仪式,这种沉浸式学习不仅打破了时空界限,更在数字化时代重新诠释着"神圣体验"的教育价值。

从法国拉斯科洞窟中1.7万年前的太阳轮岩画,到国际空间站舷窗外炽热的等离子体球体,人类对太阳的认知始终在神话与科学之间螺旋上升,当我们拆解玛雅历法中的太阳周期密码,或是用光谱分析解读埃及太阳赞歌中的隐喻时,实际上在进行着一场跨越时空的文明对话,这种对话对现代教育的启示在于:真正的知识传承不应是冰冷的公式堆砌,而应像太阳光芒般,既照亮理性的道路,又温暖探索的心灵,在人工智能时代,重新审视这些承载着人类集体记忆的太阳神话,或许能帮助我们找到科技与人文平衡发展的新坐标。