历史洪流中的治水智慧

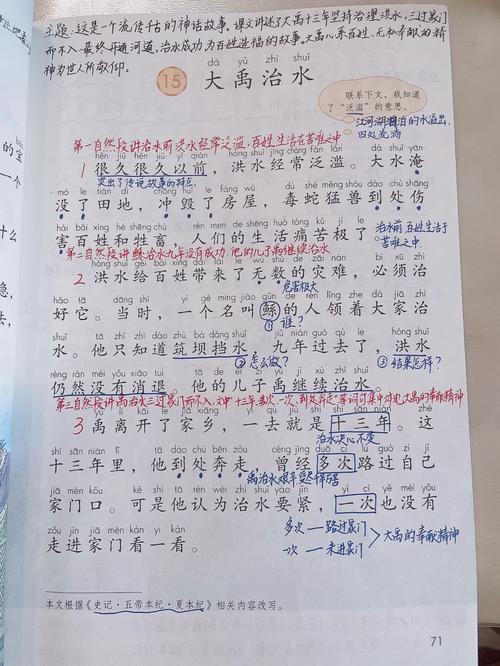

四千年前,华夏大地洪水肆虐,百姓流离失所,先有鲧以"堵"治水九年无功,后有其子禹以"疏"为策,历时十三载终平水患,这段记载于《尚书》《史记》的古老传说,不仅是中国水利史的里程碑,更暗含深刻的教育哲学,当我们将目光从滔滔黄河转向今日的课堂,会发现大禹"顺水之性,导其流向"的智慧,恰与教育中"尊重规律、因势利导"的本质不谋而合。

鲧的失败在于其对抗自然规律的蛮力,他筑高墙、修堤坝,试图用人力强行改变水的轨迹,却忽视了水无常形的本质,这种思维投射到教育中,恰如用填鸭式教学压制学生的好奇心,用标准答案束缚创新思维,某重点中学曾对300名高中生进行问卷调查,76%的学生表示"最反感的课堂是老师单向灌输知识点",这种"堵"式教育,正如鲧的堤坝,终将在知识洪流的冲击下溃败。

教育场域中的"堵截困局"

当代教育体系中,"堵"的思维仍以各种形式存在:标准化考试将学生思维框定在固定模板中,禁止手机进校园却催生更隐蔽的对抗,超前教学透支学习兴趣...某市重点小学的案例极具代表性:为提升数学竞赛成绩,校方强制三年级学生每日完成50道奥数题,结果半年内厌学率激增42%,心理辅导室接诊量翻倍,这恰印证了《淮南子》所言:"防民之口,甚于防川",过度的管控终将引发更强烈的反噬。

更深层的危机在于认知层面的"堵塞",当教育者将知识视为需要"严防死守"的阵地,把学生差异当作需要"围追堵截"的问题时,便陷入了与教育本质背道而驰的困境,神经科学研究显示,青少年前额叶皮层尚未完全发育,其决策机制中情绪系统占主导地位,这意味着简单粗暴的禁令,反而会激活杏仁核的对抗反应,这正是青春期学生越禁止越叛逆的神经学基础。

大禹之道:教育疏导的实践路径

大禹治水的精髓在于"疏":他"行山表木,定高山大川",先全面勘察地形水势;"决九川距四海,浚畎浍距川",建立分级疏导体系;更"娶涂山女,过门不入",以身作则凝聚民心,这三重智慧为现代教育提供了可操作的范式。

系统诊断:绘制个性化教育地形图

如同大禹"随山刊木"丈量山川,教育者需建立动态评估体系,北京某实验中学推行的"学习生态档案",通过记录学生的错题类型、课堂互动热词、课外兴趣轨迹,构建多维数据模型,教师据此发现:表面"数学薄弱"的学生中,32%实为空间想象能力突出但符号运算滞后;"作文差生"里,41%拥有丰富口头叙事能力却苦于书面表达,这种精准诊断,让教育干预有的放矢。

分级疏导:构建知识流通网络

大禹治水的"九州水系"分级疏导策略,在教育中体现为知识体系的模块化建构,上海某校开发的"思维运河"课程,将学科知识分解为核心概念码头(基础)、方法航道(技能)、跨学科港口(应用),例如物理"力学"单元,设置"阿基米德杠杆(核心)→桥梁承重实验(方法)→城市规划中的力学美学(拓展)"三级体系,使83%的学生实现知识迁移能力提升。

价值引领:以人格示范唤醒内驱力

大禹"三过家门而不入"的奉献精神,在当代转化为教育者的身教艺术,特级教师李镇西的"教育叙事"实践颇具启示:他坚持与学生共同晨跑、同桌就餐、合写班级日志,这种"在场性"陪伴,使所带班级的自主管理能力提升57%,正如《论语》所言:"其身正,不令而行"。

疏导教育的三大核心转向

要实现从"堵"到"疏"的范式转换,教育系统需完成三个根本性转变:

目标转向:从"塑造标准件"到"培育生态林"

芬兰教育改革的启示值得深思:其国家课程大纲将"每个学生的独特成长"置于首位,允许30%的课时由学校自主设计,某森林学校设置"自然观察日志",让ADHD儿童通过记录昆虫轨迹训练专注力,结果显示其课堂注意力持续时间从7分钟提升至23分钟,这印证了加德纳多元智能理论——教育的真谛是让橡树成长为最好的橡树,而非强迫它开出玫瑰。

方法转向:从"填鸭灌输"到"问题导流"

哈佛大学"零计划"提出的"理解性教学"值得借鉴:知识传授转向问题解决,某初中地理课的"黄河治理模拟"项目,学生需扮演水利工程师,分析水文数据、设计疏浚方案、进行沙盘推演,这种PBL(项目式学习)模式,使学科知识掌握度提升39%,批判性思维得分提高28%。

评价转向:从"分数堤坝"到"成长流域"

新西兰实行的"学习故事"评价法颇具创新性:教师用叙事方式记录学生的探索过程,重点描述"发生了什么学习""可能的发展方向",某小学实施该体系后,家长对"我的孩子在学习"的认知,从"记住85个单词"转变为"开始享受英语交流的乐趣",这正是评价体系从堵到疏的质变。

治水智慧照进教育未来

站在人工智能变革教育的门槛前,大禹智慧更显珍贵,当知识获取变得触手可及,教育者的核心使命不再是修筑信息的堤坝,而是像大禹疏通九河那样,帮助学生建立知识管理的生态系统,某科技中学开发的"数字素养导航课",教学生用算法思维分析社交媒体信息流,用数据可视化工具管理学习路径,这正是新时代的"导流入海"。

回望大禹治水的古老智慧,其本质是对规律的敬畏与顺应,今日教育者当以此为鉴:拆除思维中的隐形堤坝,让教育如长江之水,在尊重个体差异的河床中,奔涌出万千气象,正如《孟子》所言:"禹之行水也,行其所无事也",最高明的教育,正是让学习如流水般自然发生。