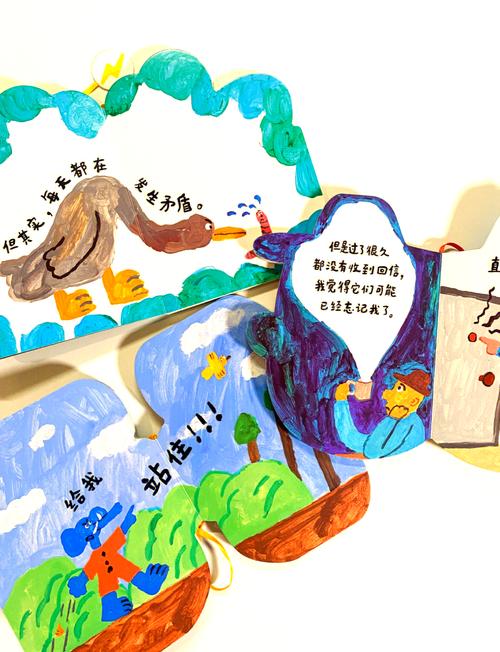

在传统民间故事中,乌鸦常被赋予不祥的象征,这种文化符号正被新时代教育者重新解构,长篇益智童话《聪明的乌鸦》第1集《我不是瘟神(上)》,通过三个递进式认知冲突的建构,展现了儿童认知发展的关键期特征,这部作品不仅打破了传统童话的刻板印象,更在叙事过程中嵌入了完整的认知心理学模型。

认知冲突的递进式建构 开篇设置的三重困境,精准对应皮亚杰认知发展理论中的同化与顺应过程,当主角阿卡(乌鸦)因黑色羽毛被小动物们躲避时,故事展现了前运算阶段儿童"单维注意"的特点——仅凭视觉特征建立判断,这种直观思维在学龄前儿童中普遍存在,当家长发现孩子以"长得可怕"为由排斥他人时,正可借助这个场景展开对话。

第二个认知冲突发生在食物危机中,面对装满坚果的陶罐,作者巧妙设计了"工具使用"的思维阶梯:从喙啄、翅膀扇动到衔石注水,每个阶段都对应维果茨基的最近发展区理论,这个情节特别适合亲子共读时的启发式提问:"如果是你,会想到第几种方法?"通过阶梯式的问题设置,引导儿童突破思维定式。

第三个深层冲突是群体偏见与个体价值的对抗,当阿卡成功获取食物却遭排斥时,故事触及社会认知的核心矛盾,这个场景可延伸至班级中的特殊儿童教育,帮助小读者理解"不同不等于不好"的深层含义,作者在此处预留的叙事空白,为教育者提供了绝佳的情景讨论素材。

具象化思维训练模型 故事中反复出现的"问题树"场景,实质是可视化的问题解决流程图,每片叶子代表一个解决方案的设计,与德博诺的"六顶思考帽"训练法异曲同工,这种具象化呈现特别适合7-9岁儿童的具体运算阶段思维特点,家长可借此引导孩子绘制自己的"问题树",将虚构情节转化为现实问题解决能力。

在工具使用环节,作者暗含了工程设计思维(EDP)的完整流程:明确问题→头脑风暴→方案筛选→原型测试→迭代优化,这种隐性教学法比直接讲授更符合儿童认知规律,教育实践中,可组织孩子用积木还原乌鸦的取水装置,在动手操作中内化工程思维。

社会情绪学习(SEL)的叙事渗透 故事中对群体排斥场景的描写,精准呈现了儿童社交中的情绪体验,当阿卡被称作"瘟神"时缩紧翅膀的细节,为读者提供了共情训练的锚点,建议教师使用"情感温度计"活动:让孩子用颜色标注不同情节中角色的情绪变化,培养情绪识别能力。

在偏见化解的叙事线上,作者采用了"接触理论"的文学演绎,阿卡通过三次帮助行为逐步改变群体认知,这与奥尔波特的群际接触理论高度契合,这个渐进过程提示教育者:刻板印象的消除需要累积性正向经验,可设计"发现同学三个优点"的实践活动,将故事启示转化为现实行为。

元认知能力的文学启蒙 故事末段的"智慧启蒙课"场景,实则为元认知训练的叙事转化,老柳树提出的三个问题:"问题是什么?""试过什么方法?""还能怎么改进?",构成了完整的元认知监控框架,这种嵌入式训练法比直接说教更具持久性,建议家长在作业辅导中采用相同的问题链。

作者对失败尝试的细致描写,暗含成长型思维的培养要素,乌鸦前五次取食失败的细节,为读者示范了"有效失败"(Productive Failure)的学习机制,在共读过程中,可以引导孩子讨论:"哪些失败其实带来了新发现?"这种讨论有助于建立积极的错误观。

教育实践的多维延伸 在语言发展层面,故事中丰富的拟声词(陶罐的"咚咚"声、翅膀的"扑棱"声)为语言敏感期儿童提供了优质的语音素材,建议开展"声音图谱"创作活动,让孩子为故事片段配拟声词,增强语言表现力。

数学思维培养方面,乌鸦投石子的过程可转化为数理问题:"水位上升速度与石子数量的关系",这种文学与STEM的融合,展现了跨学科学习的可能性,教师可设计相关实验,用透明容器模拟故事情境,让孩子在复现过程中理解体积与位移的关系。

在道德发展维度,故事结尾的开放式结局(动物们若有所思的眼神)为价值内化留下空间,这种留白处理比直接说教更具教育效力,建议采用"故事续写"活动,让孩子创作后续发展,观察其道德认知水平。

这部童话的创新之处,在于将发展心理学的关键理论转化为有机的叙事元素,当阿卡最终用智慧赢得尊重时,小读者获得的不仅是励志体验,更在潜意识中经历了完整的认知重构过程,这种文学化的教育干预,正是当代儿童读物应有的专业姿态。

对教育工作者而言,这个童话提供了现成的认知发展路线图;它是打开亲子深度对话的钥匙;对孩子而言,则是一次充满惊奇的心灵成长之旅,当最后一片柳叶飘落时,改变的不仅是故事中的动物们,更是捧着书本的每个小读者对世界的理解方式。