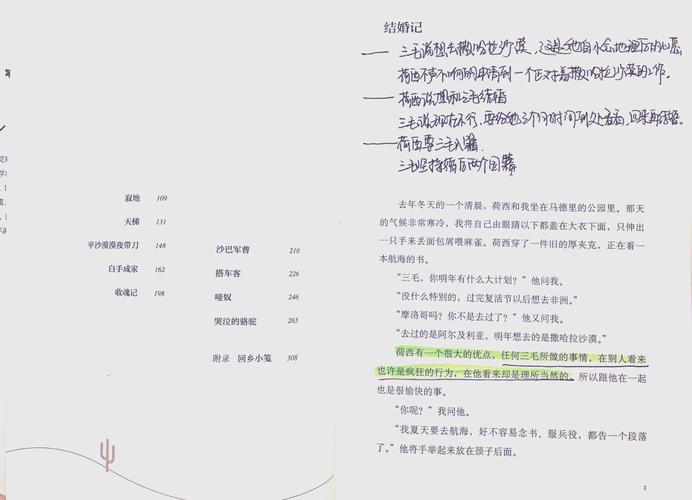

在《一千零一夜》浩如烟海的民间故事中,《巴士拉银匠哈桑》以其瑰丽的想象与深刻的人性刻画,成为探讨中世纪阿拉伯教育体系的重要文本,这个由多层叙事结构构建的东方传奇,表面讲述凡人青年与神族公主的跨域之恋,深层却蕴含着对教育本质的持续叩问,当我们剥离故事中魔法与奇迹的奇幻外衣,会发现这是一部关于知识传承、人性成长与教育伦理的深刻寓言,本文将从家庭启蒙教育、师徒制知识传递、实践教育体系三个维度,系统解析这个经典故事中蕴含的教育智慧。

家庭教育中的角色缺失与补偿机制 故事开篇对哈桑家庭结构的刻画极具深意,作为银匠世家的独子,哈桑在七岁丧父后完全依赖母亲抚养,这种单亲家庭的教育模式,在中世纪阿拉伯手工业者阶层具有普遍性,父亲角色的缺失导致哈桑的技艺传承出现断层,母亲被迫承担起双重教育职责:既要传授生活技能,又要进行道德启蒙。

值得注意的是,哈桑母亲的教育方式呈现出鲜明的实践导向,她将儿子送入私塾学习读写后,并未遵循当时主流的经院教育路径,而是选择让哈桑继承祖业,这个决策背后折射出阿拉伯手工业家庭的教育策略——当系统性教育难以企及时,优先确保生存技能的传递,银匠作坊因此成为哈桑的第二课堂,熔炉的火光取代学堂的烛火,锤击声替代读书声,这种教育场景的转换预示着手工业时代实践教育的特殊价值。

在道德教育层面,母亲反复强调的"不可接触炼金术"禁忌,构建起朴素的职业伦理框架,这种带有神秘主义色彩的告诫,实质上是对行业规范的具象化表达,当哈桑最终违背禁令接触炼金术士时,故事通过戏剧化冲突揭示出:家庭教育中的禁忌体系既是保护机制,也可能成为认知发展的桎梏。

师徒制中的知识权力关系 炼金术士扎因的出现,标志着哈桑教育历程的重要转折,这个亦正亦邪的角色,完美呈现了中世纪阿拉伯师徒关系的复杂性,扎因通过展示"点铜成银"的炼金术,瞬间瓦解了哈桑母亲构建的知识禁忌体系,这种通过神秘化技艺建立权威的方式,正是当时行会师徒制的典型特征。

在长达四十天的秘密传授中,教育空间从开放的作坊转入封闭的密室,知识传递方式从观察模仿变为口耳相授,扎因要求哈桑"不得询问原理只需牢记步骤"的教学方法,揭示了手工业时代技艺传承的内在矛盾:为保证技术垄断性,师傅往往刻意制造认知壁垒,这种教育模式虽然确保了行业秘密的保守,却阻碍了技术创新能力的培养。

故事中反复出现的"羊皮卷轴"意象颇具象征意义,当扎因最终窃取卷轴逃离,暴露出师徒制中潜藏的利益冲突,这个情节转折实际上是对传统师徒契约关系的解构——当教育行为掺杂过多功利目的时,知识传递就会异化为权力博弈。

实践教育体系的多维建构 哈桑在故事中经历的三重教育空间,构成中世纪阿拉伯实践教育的完整图谱,家庭作坊奠定基础技能,炼金密室接触秘传技艺,而后续寻找仙境的旅程则开启了更广阔的实践场域,这种递进式的教育路径,暗合现代教育学中的"经验扩展"理论。

在魔法世界的冒险历程中,哈桑遭遇的每个挑战都可视为特殊的教育情境,与神鸟的对话培养跨文化沟通能力,穿越火焰山的考验锤炼意志品质,解救公主的过程则需要综合运用各类知识技能,这种将知识习得嵌入任务挑战的叙事设计,与当代情境化教学理念不谋而合。

值得注意的是,故事中的女性教育者群体(如云端公主、女巫导师)打破了阿拉伯传统叙事中的性别框架,她们传授的星象学、符文学等知识,构建起有别于手工业技能的知识体系,这种教育内容的多元化,暗示着中世纪阿拉伯社会隐蔽的知识流动渠道。

教育伦理的现世启示 当我们将目光从故事本身投向现实教育场域,会发现哈桑的成长轨迹对当代教育仍具启示价值,家庭教育中保护与放手的尺度把握,师徒关系中知识共享与知识产权保护的平衡,实践教育中经验积累与创新突破的辩证关系,这些困扰现代教育者的核心问题,在故事中都以隐喻形式给出了东方智慧的解答。

故事结尾处哈桑成为"技艺与魔法兼备"的完人,这个理想化结局实则指向教育的终极目标——培养完整的人,在技术理性主导的今天,这个诞生于八百年前的阿拉伯故事提醒我们:真正的教育既要传授生存之术,更要滋养生命之道,当哈桑最终放弃炼金术回归银匠本业时,完成的不只是职业选择,更是对教育本质的顿悟——所有知识传授的终点,都应是学习者独立人格的建立。

《巴士拉银匠哈桑》作为民间文学的教育价值,在于它用奇幻叙事封装了真实的教育经验,这个故事在当代教育语境中的重读,不仅为技术时代的功利主义教育提供反思镜鉴,更揭示了教育行为中最本质的真理:真正的教育永远发生在具体的人与鲜活的经验之间,当我们将这个故事置于教育学视域下剖析,看到的不仅是中世纪阿拉伯的社会图景,更是穿越时空的教育智慧之光,这些深藏在民间叙事中的教育哲学,至今仍在提醒我们:教育的魔法,从来不在卷轴与咒语之中,而在心灵与心灵的真诚相遇之时。