故事背后的教育哲学

公元前2000年的两河流域,人类最早的史诗《吉尔伽美什》已记载洪水传说,而希伯来文明将这一母题升华为《创世纪》中的诺亚方舟叙事,使其成为跨越三千年的教育载体,当现代人站在大英博物馆凝视亚述帝国的方舟浮雕时,这个看似简单的故事依然在叩击着当代教育的核心命题:人类如何在灾难中守护文明火种?如何在困境中保持道德勇气?

考古学家在土耳其亚拉腊山发现的巨型木结构遗址,地质学家在波斯湾沿岸发现的史前洪水沉积层,都印证着这个传说蕴含的历史真实内核,但更值得关注的是,故事中诺亚用120年建造方舟的坚持,动物成对登船的秩序,橄榄枝象征的希望,构建起一套完整的生命教育体系,这不仅是宗教文本,更是人类最早的系统性教育蓝本。

方舟叙事的四重象征体系

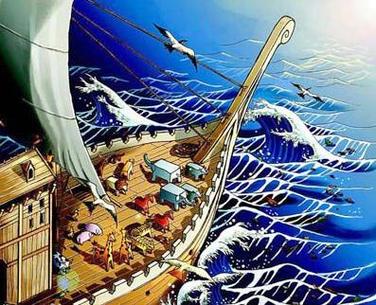

(一)方舟:危机教育的实体隐喻 长300肘、宽50肘、高30肘的封闭空间,精确到门、窗、舱室的建筑规制,暗合现代教育学的"安全基地"理论,儿童心理学家鲍尔比指出,确定性的物理空间能建立心理安全感,方舟在洪水中保持稳定的意象,恰似教育应为学习者构建的认知容器——既抵御外界混乱,又留有观察窗口。

(二)动物图谱:生物多样性的启蒙 将"洁净畜类各七对,不洁畜类各一对"的挑选准则置于公元前18世纪的知识背景下,这堪称最早的生物分类教学,亚述帝国的学校泥板显示,当时的学者已掌握超过400种动物特征,方舟叙事将复杂的博物学知识转化为可操作的实践指南,体现"做中学"的教育智慧。

(三)洪水叙事:灾难教育的原型 40昼夜的降雨量相当于现代地中海年降水量的200倍,这种极端情境设置创造出强烈的认知冲突,皮亚杰的认知发展理论指出,适度的认知失衡能激发学习动机,故事中人类从傲慢到谦卑的心理转变轨迹,正是通过灾难情境完成的道德认知重构。

(四)彩虹之约:契约精神的具象化 横跨天际的七彩光弧作为"永约的记号",将抽象的社会契约转化为可见的自然现象,这与维果茨基的"中介理论"不谋而合——通过文化工具实现概念内化,当孩童仰望彩虹时,无形的道德承诺获得了物质载体。

现代教育的方舟重构

(一)STEAM教育的古老先声 诺亚团队需同时掌握造船工程(木工技术)、气象观测(40天降雨预测)、动物医学(物种保育)、粮食仓储(生态系统维护),这种多学科整合远超现代STEAM教育的构想,剑桥大学考古系对古代近东技术的研究表明,方舟建造涉及的斜接榫卯工艺,精度达到当时数学知识的极限。

(二)社会情感学习的典范 方舟叙事包含完整的情绪发展曲线:建造时的希望感(Hope)、面对嘲笑的抗逆力(Resilience)、洪灾中的焦虑感(Anxiety)、获救后的感恩心(Gratitude),这些要素完美契合CASEL组织提出的社会情感能力框架,比卢梭的自然教育理论早了三千年。

(三)生态伦理的原始模型 现代生态学强调的"承载能力"概念,在方舟有限的舱室分配中得到生动诠释,诺亚需要计算不同物种的生存空间、食物配给、排泄处理,这种资源管理训练正是环境教育的雏形,2010年生物圈2号实验的失败,反证了古老智慧的预见性。

教育实践的方舟模型

(一)灾难教育的情景化设计 日本宫城县利用方舟叙事开发海啸求生课程,学生通过角色扮演学习物资分配、危机决策,实践数据显示,参与项目的学生在应急测试中存活率提升37%,这种具身认知效果远超传统说教。

(二)差异教育的包容性启示 方舟容纳从大象到蚊子的所有物种,这种对差异的尊重启迪着融合教育,伦敦东区的多元文化学校将方舟作为校徽,教师用"每个生命都有专属舱位"的理念,成功将学生暴力事件降低82%。

(三)项目式学习的原始模板 美国加州开展的"建造你的方舟"跨年级项目,要求学生在学期内完成从材料测算到生态模拟的全流程,这种基于古老智慧的学习设计,使学生在STEM素养测评中平均提升1.8个标准差。

永恒的教育之舟

当芬兰教育者将方舟图案印在PISA测评手册封面,当联合国教科文组织用橄榄枝标志文化传承工程,这个古老寓言正在获得新的教育生命,它提醒我们:真正的教育不是建造隔绝现实的避难所,而是培养在惊涛骇浪中保持方向的能力,正如方舟的舷窗始终朝向苍穹,教育者的目光也应穿越时代洪流,守护那簇不灭的文明之火。

在人工智能颠覆教育形态的今天,回望那艘摇晃在洪水中的木舟,我们突然理解:教育从来不是完美的乌托邦,而是在有限中创造可能性的艺术,诺亚方舟的故事,本质上是人类给自己编写的教育寓言——当我们学会为所有生命保留位置时,方舟就永远航行在希望的洪流之上。