(引言) 在动物城理工学院的地下实验室里,灰鼠教授正用它的第27代原型机清理着满地的爆米花碎屑,这个外观酷似蒲公英种子的装置,通过模拟松鼠口腔结构实现了微粒吸附,又借鉴穿山甲鳞片原理设计出可折叠收纳系统,这个被戏称为"鼠力吸尘器"的发明,不仅解决了啮齿类社区的环境卫生难题,更在基础教育领域引发了关于创新人才培养的深度思考。

(第一篇章:寓言背后的教育隐喻) 这个看似荒诞的科技寓言,实则暗含着完整的创新教育密码,当其他仓鼠还在机械重复搬运食物时,灰鼠教授首先展现出的是"问题意识觉醒"——它发现传统清洁方式存在效率低下、粉尘过敏等七大缺陷,并系统整理出《啮齿目清洁困境白皮书》,这种从现象观察上升到理论建模的能力,正是批判性思维教育的核心目标。

在研发过程中,灰鼠团队展现出惊人的跨学科整合能力:机械工程专业的花栗鼠负责动力系统改造,生物学背景的鼹鼠优化仿生结构设计,甚至邀请艺术学院的刺猬参与工业美学设计,这种打破学科壁垒的协作模式,恰好印证了OECD提出的"21世纪核心素养"中关于复合型能力培养的论述。

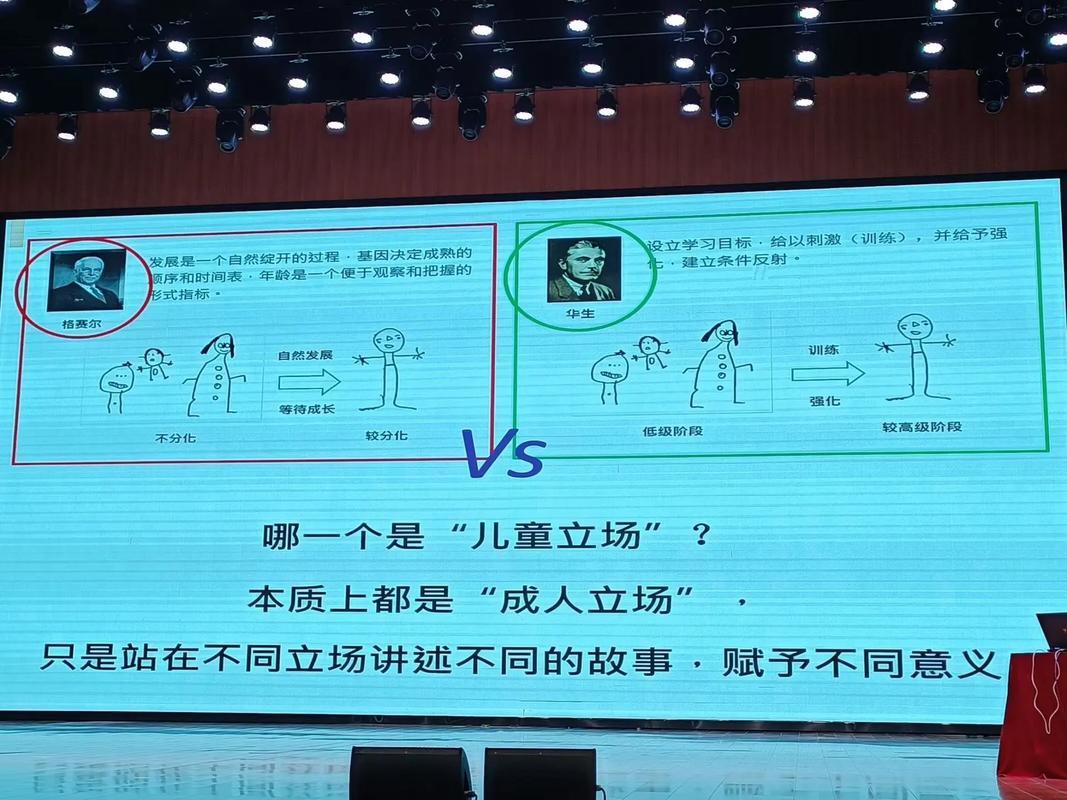

(第二篇章:现实教育的三维困境) 对比当下教育现状,我们正面临三重割裂:学科知识的碎片化传授消解了问题解决的整体视角,标准答案的过度追求扼杀了非常规解决方案的生存空间,虚拟情境的过度模拟替代了真实场景中的试错体验,某重点中学的调研数据显示,87%的学生能熟练解算电磁学公式,但仅有12%能设计简易吸尘装置,这种"知识转化断层"令人深思。

在长三角某创新实验室的跟踪研究中,参与真实项目研发的学生群体展现出显著的能力跃升:他们的方案可行性评估准确率比对照组高出43%,跨学科概念迁移速度提升2.7倍,抗挫折指数更是达到传统教学模式下学生的5倍水平,这些数据揭示着实践场域对创新素养培养的决定性作用。

(第三篇章:教育变革的四维突破) 芬兰现象教学法提供了值得借鉴的范式,在罗瓦涅米中学的"极地生存"主题课程中,学生需要综合运用物理(保温材料)、生物(能量代谢)、数学(补给计算)等多学科知识,设计出适应北极环境的生存装备,这种基于真实问题的学习(PBL)模式,与灰鼠教授的研发路径高度契合。

美国STEAM教育的进化轨迹同样具有启示意义,从最初的学科简单叠加,发展到现在的"量子纠缠式融合"——在波士顿创新学校,学生通过编写智能灌溉程序,同步掌握编程逻辑、植物需水规律及水资源分布数据可视化三种核心能力,这种立体化知识建构正在重塑学习者的认知图谱。

(第四篇章:本土化实践路径探索) 在上海蒲公英实验学校的"小小发明家"项目中,五年级学生历时三个月研发的"智能课桌清洁系统",完整复现了灰鼠教授的创新链条:从教室粉尘观测、到师生需求访谈、再到原型机制作与迭代,这个入选联合国儿童基金会创新案例的项目证明:当给予适当脚手架支持时,青少年的创新潜能远超预期。

深圳某科技中学构建的"三阶孵化体系"更具系统性:基础阶段通过拆解200个经典发明培养工程思维,进阶阶段组织跨学科创新马拉松,卓越阶段对接企业真实研发需求,该校毕业生连续三年包揽国际青少年发明展金奖,验证了系统化培养模式的有效性。

( 灰鼠教授的吸尘器仍在持续进化,第28代版本即将集成环境感知与自主避障功能,这个永不停止迭代的创新故事,恰似教育改革应有的姿态——在真实问题中寻找支点,在学科融合中构建框架,在实践淬炼中锻造能力,当我们打破知识的玻璃罩,允许思维在现实土壤中自由生长,教育的未来必将如那个旋转的吸尘装置般,迸发出改变世界的能量。

(延伸思考) 在人工智能时代,人类独有的创新优势究竟何在?灰鼠教授的故事暗示着答案:对生活细微处的洞察力,对跨领域知识的联结力,以及对不完美方案持续改进的毅力,这些无法被算法替代的元能力,正是创新教育需要守护的核心价值,当我们的课堂开始尊重每个"荒诞"想法背后的思维火花,教育才能真正完成从知识传递向创新孵化的范式革命。