叙事教育法的当代启示 在德国格林童话《小海兔的故事》中,那只能够预知未来的神奇生物,不仅承载着民间故事的奇幻色彩,更隐喻着生命教育的深层命题,这个被遗忘在故事长河中的经典,恰似一面棱镜,折射出当代教育亟待突破的三个维度:个体差异的尊重、自然规律的敬畏以及生命价值的重构。

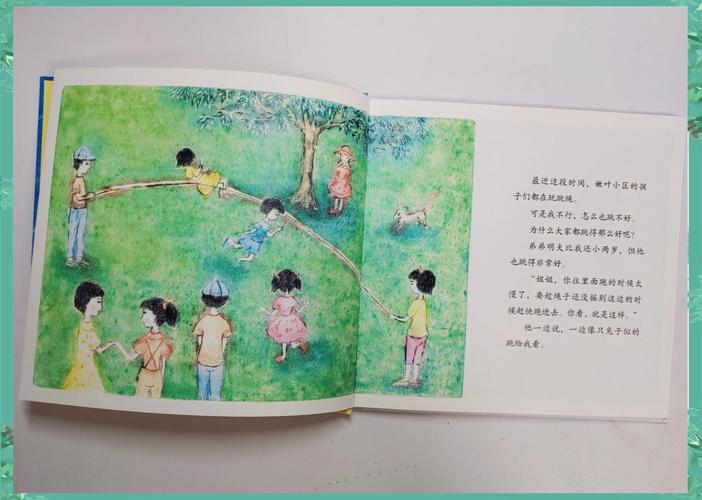

传统教育模式往往陷入"标准化生产"的窠臼,如同故事中公主试图用统一标准困住小海兔,这种现象在当下表现为:某重点小学的"蝴蝶标本课"演变成机械的解剖流程,孩子们在操作手册的规范下,完整记录了鳞翅目昆虫的结构特征,却无人注意到标本盒外挣扎的活体蝴蝶,这种去生命化的教育现场,恰与故事里公主三次藏匿小海兔的荒诞形成互文。

生命教育的三重解构

-

差异教育的具象化实践 小海兔选择栖身狐狸内脏的生存智慧,揭示了个体差异的生物学本质,美国教育心理学家霍华德·加德纳的多元智能理论在深圳某国际学校的本土化实践中,教师将学生分为"陆地组"与"海洋组",前者通过土壤实验学习生态知识,后者借助潮汐观测理解自然规律,这种分类不是简单的能力分层,而是尊重神经多样性发展的教育创新。

-

自然时序的教育哲学 故事中公主三次失败的藏匿,本质是对自然规律的僭越,日本森林幼儿园的"二十四节气课程"提供了绝佳范本:霜降时节带孩子观察晨露结晶,夏至时分记录日影变化,这种顺应天时的教育设计,使儿童在蝉蜕周期中理解生命循环,在落叶归根里感悟物质守恒。

-

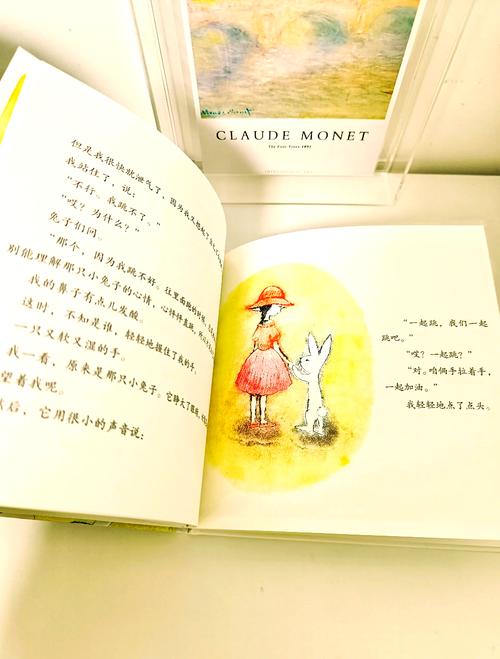

生命价值的叙事重构 当小海兔最终回归山林,完成了从"被观测对象"到"生态主体"的身份转变,上海某中学的"流浪猫观察计划"中,学生不再简单投喂流浪动物,而是建立种群档案,分析校园生态承载力,这种教育转向使生命关怀从情感投射升华为责任认知,契合联合国可持续发展目标的教育内涵。

教育场景的生态化转型

-

教学空间的拓扑重构 北京某创新学校将生物实验室改造成微型湿地系统,学生需要维护这个脆弱的生态圈,当藻类过度繁殖导致鱼类窒息时,孩子们亲历了生态失衡的后果,这种体验远比教科书上的食物链图示更具教育张力。

-

评价体系的范式转移 借鉴小海兔"预言者"的角色设定,杭州某小学开发了"生态监护人"评价系统,学生获得的不是传统分数,而是根据其维护的微生态系统稳定性获得的生态信用值,这种评价机制将知识考核转化为责任培养,实现了教育评价的质性飞跃。

-

教师角色的重新定位 在成都某自然教育营地,教师转型为"生态叙事者",他们不再简单讲解植物分类,而是引导学生观察同一株蒲公英在晨昏的不同形态,讲述种子传播的生存策略,这种角色转换使教育过程成为共同探索的生命叙事。

技术时代的人文坚守

-

数字原住民的认知补偿 AR技术在某自然保护区教育项目的创新应用值得借鉴,通过虚拟叠加技术,学生能直观看到砍伐行为对地下菌丝网络的破坏,这种具象化的认知补偿,弥补了数字原住民对自然感知的钝化。

-

生物伦理的教育启蒙 基因编辑技术普及的当下,重温小海兔的预言能力具有特殊意义,某生物科技公司与中学合作的"斑马鱼胚胎观察"项目,不仅教授基因知识,更设立伦理讨论课,引导学生在技术进步与生命尊严间寻找平衡点。

-

生态智慧的当代转化 云南少数民族将"山神林"信仰转化为现代生态保护实践,这种文化自觉给予教育重要启示,当学生在族谱树上标注家族迁徙与植被变化的关系时,抽象的环境保护概念便获得了具体的情感锚点。

教育作为未完成的预言 小海兔最终消失在故事尽头,正如所有教育成效都需经历时间的检验,当我们摒弃将生命客体化的教育惯性,转而建构尊重差异、顺应自然、敬畏生命的叙事体系,教育才能真正成为孕育未来的预言,在人工智能颠覆认知范式的今天,这种回归生命本真的教育哲学,或许正是破解技术异化的关键密匙。