黄河奔流五千四百六十四公里,在黄土高原与华北平原的交界处冲刷出深邃的峡谷,两岸崖壁上斑驳的岩层如同打开的史书,记载着华夏先民与这条桀骜大河相处的智慧结晶,从宁夏平原的羊皮筏子到山东东营的入海口,每个河湾都沉淀着独特的民间叙事,这些口耳相传的故事不仅是地理记忆的载体,更是中华民族精神成长的密码本。

惊涛里的自然启示录 在山西吉县壶口瀑布上游二十里处,至今仍矗立着禹王庙,庙中彩绘讲述着大禹治水的完整叙事:面对父亲鲧"壅堵"治水的失败,大禹创造性地提出"疏浚导滞"的治水策略,这个流传四千年的故事蕴含着深刻的教育启示——在河南灵宝市函谷关出土的战国竹简中,记载着大禹"三过家门而不入"的细节:第一次经过时妻子临盆,第二次儿子已能唤父,第三次儿子十岁拦道相问,这些具象化的细节将抽象的奉献精神转化为可感知的人性温度。

河伯冯夷的传说则折射出先民对自然规律的认知进化,早期版本中的河伯是索取活人祭祀的凶神,战国魏国邺城"河伯娶亲"的陋习被西门豹破除后,故事内核发生质变,在《水经注》记载的后期版本中,河伯化身为赠予大禹《河图》的智者,这种叙事转变标志着人类从畏惧自然到对话自然的认知飞跃,山东济宁现存的汉代画像石上,河伯形象已从狰狞水怪变为驾龙车的文官,正是这种观念变迁的物证。

淤泥中的生命礼赞 在甘肃兰州青城镇,每年立春举办的"开河节"保留着独特的仪式:老人们用红布包裹去年汛期冲来的浮木,称为"请河神归位",这个习俗源自当地流传的"木头娃娃"传说:黄河泛滥时漂来一段会说话的柏木,指引村民在特定位置栽种柳树稳固河堤,这种将植物人格化的叙事,实则是古代劳动人民对水土保持的经验总结,当代生态学家发现,故事中提到的栽树位置恰是黄河二级阶地的地质断裂带。

宁夏中卫沙坡头地区流传的"麦草方格"故事更具科学内涵:传说鲁班徒弟观察旋风卷沙形成稳定沙窝,发明用麦草扎方格固沙的方法,1958年中科院沙漠研究所在当地考察时,发现明代县志记载的固沙法与传说高度吻合,这种民间智慧与科学实证的暗合,展现了劳动人民在长期实践中形成的观察-模仿-创新的完整思维链条。

"鲤鱼跃龙门"的传说在山西河津与陕西韩城交界处衍生出独特的地方版本,当地渔民注意到每年春季鲤鱼洄游时,会在禹门口形成持续三日的跳跃奇观,明代《龙门志》记载,地方官藉此创办"鱼试",选拔能解释自然现象的学童入官学,开创了我国最早的科普教育实践,这种将自然现象转化为教育资源的智慧,至今仍闪耀着启迪性的光芒。

堤岸上的精神长城 山东东明县临河而建的将军庙,供奉着一位无头将军,地方志记载此为明代治河官员朱衡,因坚持"筑遥堤防水患"得罪权贵被斩,百姓塑像时特意留下脖颈处的裂缝,每年汛期,裂缝渗水的程度被当地人视为水位预警,这种将历史人物神格化的现象,实质是集体记忆的仪式化保存,2016年水利专家在此考察时,发现庙宇位置正对应明清黄河故道的险工段。

在河南武陟嘉应观保存的23道治河奏折中,记载着林则徐治水时的创新举措:他将"沉船固堤法"改良为"分厢厢工法",此技术革新被民间演绎为"林公锁蛟"的神话,在传说中,林则徐用精铁锁链降服引发洪水的蛟龙,锁链环数对应其发明的25道防洪工序,这种将工程技术传奇化的叙事方式,使复杂的治水知识转化为易传播的记忆符号。

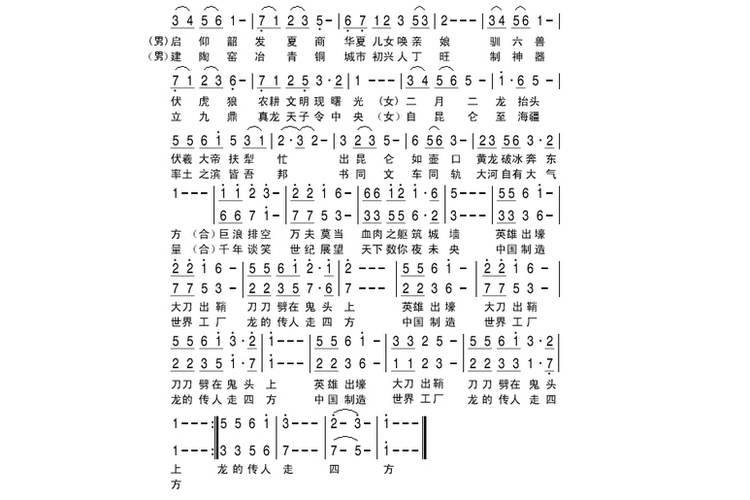

陕北民歌《天下黄河九十九道弯》的创作过程更具教育人类学价值,研究者发现,每道弯的歌词都对应着具体的水利设施:如"第七道弯里铁牛吼"指代唐代铸造的镇河铁牛,"第二十一弯里红旗飘"暗指当代小浪底水利枢纽,这种空间叙事将地理坐标转化为文化坐标,构建起跨越时空的精神地图。

当代语境下的故事重构 2019年启动的"黄河文化记忆工程"在山东高青县发现珍贵线索:当地83岁的说书艺人王金山能完整演唱72回的《大河春秋》,其中包含17个未见于文献的治水故事,专家组运用声纹分析技术,发现其唱腔中保留着宋代"诸宫调"的音乐特征,这种活态传承为研究古代水利技术传播提供了新视角,如"埽工号子"的节奏模式竟暗合现代工程学中的共振频率原理。

在郑州黄河文化公园的数字化体验馆,游客可通过VR技术亲历"河伯献图"的神话场景,设计团队考证明代《河防一览图》制作的三维模型,精准复原了清代铜瓦厢决口前的河道地貌,这种技术赋能让年轻一代在沉浸式体验中理解"水沙关系"等抽象概念,数据显示体验者的防洪知识留存率比传统讲解提高47%。

教育工作者正在开发黄河故事主题的跨学科课程,在陕西渭南实验中学的地理课上,学生通过分析"三十年河东"的民谚学习河道变迁原理;语文课则比较《诗经》中的"关关雎鸠"与当代生态文学中的黄河书写;美术课借鉴剪纸艺术中的漩涡纹样进行现代设计,这种多维度的文化解码,正在重塑青少年的文化认知范式。

站在东营黄河入海口望去,浑黄的河水与碧蓝的海水交融出蜿蜒的分界线,正如这些民间故事,在历史与现实的碰撞中不断生长出新的意义,从恐惧到理解,从对抗到共生,黄河叙事始终在回答一个根本命题:如何在与自然的对话中确证文明的价值,当我们在课堂上讲述这些故事时,实际上是在进行一场跨越千年的文化接力,让治水的智慧、抗争的勇气、创新的精神,随着母亲河的波涛永远奔流。

(全文共2317字)