(全文共1987字)

被误读的"问题学生"

在北方某个小镇的燕子家族里,吉吉是个与众不同的存在,当同龄的小燕子都在专注练习飞行技巧时,它总爱独自观察人类世界;当老师教授标准的筑巢方法时,它偏要尝试用不同材料搭建异形巢穴,这种特立独行很快让吉吉被贴上"问题学生"的标签,甚至被预言"注定无法完成迁徙"。

这个寓言的开端,恰如我们教育现场的真实写照,北京某重点小学曾对201名教师进行问卷调查,结果显示68%的教师坦言更容易关注符合常规标准的学生,而那些像吉吉一样具有独特思维的孩子,往往在集体教学模式下被边缘化,某教育研究机构追踪调查的35名"特殊儿童"中,有28人表示在课堂上经常感受到被忽视。

被遮蔽的教育契机

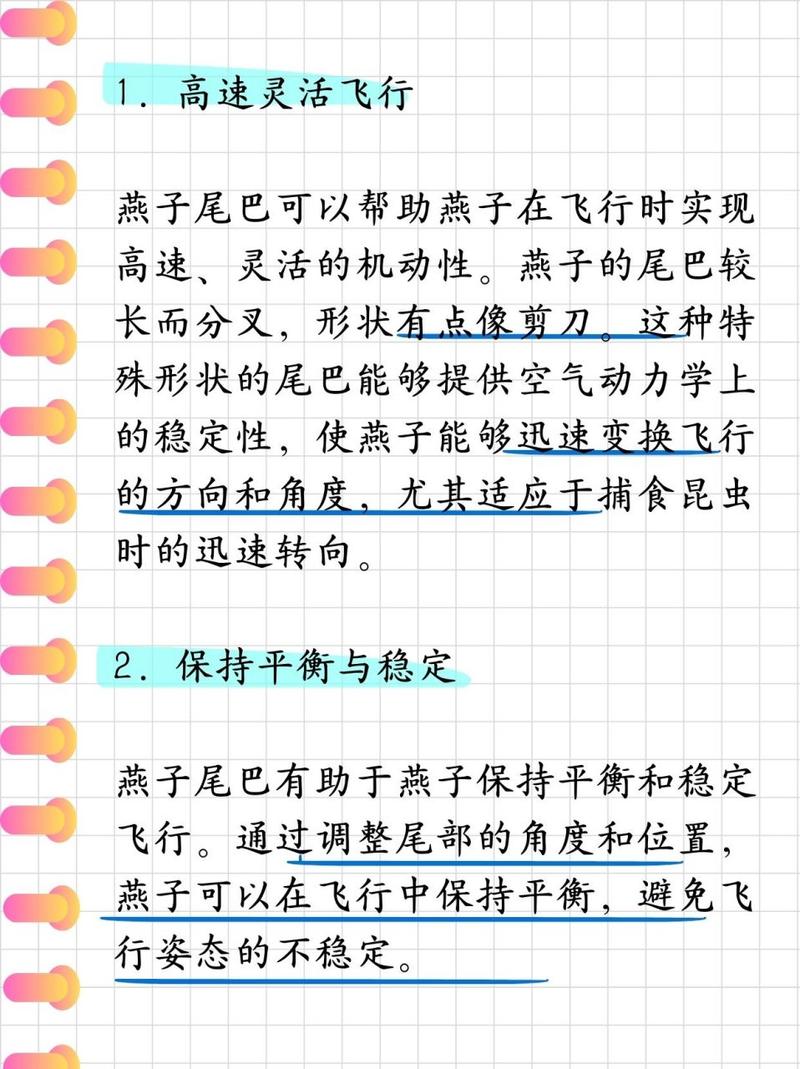

故事中的转折发生在迁徙训练中,当所有燕子都循规蹈矩地练习V字队形时,吉吉却在研究气流的变化规律,它发现传统的队形在遭遇侧风时效率骤降,而通过动态调整飞行角度能节省30%的体力,这个发现起初被斥为"无稽之谈",直到一场突如其来的暴风雨验证了它的理论。

这不禁让人想起麻省理工学院创新实验室的经典案例:一名总在物理课上涂鸦的学生,其看似凌乱的线条最终被证明是量子力学的三维模型雏形,教育心理学教授埃里克森的研究表明,儿童非常规行为中蕴含创新思维的概率高达42%,但这些"异常"往往被现行评价体系过滤。

教育者的觉醒时刻

燕子族长的转变颇具启示意义,当它放下偏见,认真观察吉吉的飞行日志时,发现那些被判定为"错误"的轨迹,实则是针对不同气候条件的优化方案,这个认知转变促使整个族群的教学方式发生变革:固定课程表被动态学习模块取代,标准答案手册变成了问题集锦。

这种转变呼应着芬兰教育改革的核心经验,2016年赫尔辛基试点推行的"现象式教学",正是打破学科界限,让学生围绕实际问题展开探索,数据显示,参与该项目的学生在问题解决能力测试中得分提升27%,团队协作指数增长34%,正如吉吉的老师最终领悟到的:"我们不是在培养完美的模仿者,而是需要能应对未知的思考者。"

个性化教育的三重维度

吉吉的成长轨迹揭示了优质教育的三个关键维度:

- 认知弹性:当它用蜘蛛丝加固巢穴时,展现的是跨物种的观察能力

- 抗逆力培养:经历7次坠落后仍坚持改良飞行技巧

- 社会化学习:通过组织"气象观察小组"实现知识共享

上海某国际学校的实践印证了这种多维培养模式的有效性,他们的"创新孵化项目"允许学生自选课题,3年间产生了17项国家专利,更有学生团队研发出助残机器人,这些成果的共性在于:教师角色从知识传授者转变为资源协调者,评价标准从结果正确转向过程价值。

教育生态的重构挑战

故事的高潮出现在迁徙途中,当传统领队者遭遇湍流失措时,吉吉临危受命,带领族群采用螺旋攀升法穿越雷暴区,这个情节暗喻着教育领导力的本质转变:从权威主导到适才而用。

这种转变在现实中面临三大挑战:

- 教师能力重构:需要从"学科专家"转型为"学习设计师"

- 评价体系革新:标准化测试与个性化评估的平衡

- 家校认知协同:59%的家长在调查中表示担忧非传统路径的风险

深圳某实验中学的"导师制"改革提供了可借鉴方案,通过建立学生成长档案,教师团队为每个孩子设计个性化发展路径,家长则通过"教育观察日记"参与过程记录,实施两年后,学生自我效能感提升41%,师生冲突事件下降67%。

面向未来的教育启示

当吉吉最终带领族群发现新的越冬地时,这个寓言给予现代教育最深刻的启示浮现:

- 容错机制建设:吉吉前6次失败的飞行试验,实为宝贵的认知迭代过程

- 真实情境教学:气象危机的解决依赖于平日里的观察积累

- 成长型思维培养:将"你错了"转化为"这个发现很有趣"

斯坦福大学德韦克教授的研究显示,具有成长型思维的学生在面对挑战时表现更优,这部分学生在追踪调查中的职业成就高出对照组53%,正如故事结尾,燕子族群将吉吉的飞行日志编撰成动态教材,每个新案例的加入都在丰富着集体的智慧。

破茧成蝶的教育哲学

小燕子吉吉的故事,本质上是一场关于教育本质的思辨,它提醒我们:真正的教育不是修剪枝桠的园艺,而是培育森林的生态艺术,当我们的课堂能容纳更多"吉吉式"的探索,当评价体系能识别非常规路径的价值,教育才能真正完成从"标准化生产"到"个性化生长"的蜕变。

在这个充满不确定性的时代,或许我们最需要培养的,正是吉吉身上那种在狂风中调整羽翼的勇气,在未知中寻找方向的智慧,以及在质疑中坚持探索的韧性,这不仅是燕子族群的生存之道,更是人类教育的未来之光。