在《聊斋志异》四百余篇奇谭中,娇娜的故事犹如一颗蒙尘的明珠,这个讲述书生孔雪笠与狐族少女娇娜命运交织的篇章,以其独特的叙事视角突破了传统志怪小说的桎梏,在看似荒诞的狐仙外衣下,包裹着对人性本质的深刻叩问,当我们以当代教育视角重新审视这个创作于三百年前的故事,会发现其中蕴含的生命智慧与情感哲学,竟与21世纪教育场域中关于性别意识、生命关怀与人格培养的核心命题形成奇妙的时空共振。

狐仙形象的重构:从欲望客体到独立主体的蜕变 在中国传统文学谱系中,狐仙形象往往被困在男权凝视的牢笼之中,无论是《玄中记》中媚态横生的千年狐妖,还是《封神演义》中祸国殃民的妲己,这些异类女性始终作为男性欲望的投射对象存在,蒲松龄却以惊人的现代意识,在《娇娜》篇中构建出完全不同的叙事逻辑。

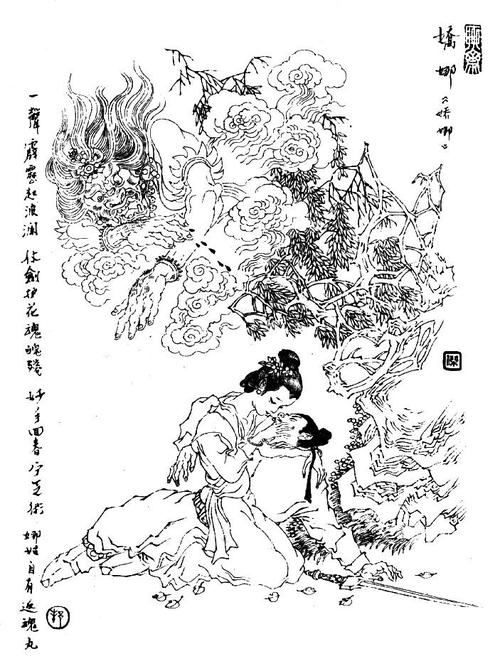

娇娜初现时的形象极具颠覆性——十三四岁的少女"娇波流慧,细柳生姿",这般描写看似延续了传统审美,实则暗藏玄机,当孔雪笠面对病痛折磨时,这位狐族少女展现出的不是妖媚惑人的特质,而是精湛的医术与决断的魄力,文中详细记述的"伐皮削肉"治疗过程,犹如外科手术般精准利落,这种将女性智慧与专业技能相结合的塑造手法,在明清小说中堪称创举,更值得玩味的是,当孔雪笠对娇娜产生爱慕时,作者并未让故事滑向俗套的人妖恋,反而通过"皇甫公子"的媒介作用,将两性关系导向了更为纯粹的精神共鸣。

情感教育的范式:超越性别藩篱的知己之谊 《娇娜》篇最令人震撼的,莫过于蒲松龄对传统两性关系的解构与重建,当孔雪笠目睹娇娜"撮颐度丸,接吻呵气"救治丈夫时,产生的不是嫉妒而是由衷的赞叹:"昔日之愿,今日始知为妄也。"这种超越占有欲的情感认知,在"男女授受不亲"的封建伦理背景下,无异于平地惊雷。

从教育心理学角度分析,这种突破性描写揭示了人际关系中的高级情感形态——在认知共鸣基础上建立的知己情谊,娇娜与孔生之间的互动始终保持着恰到好处的分寸感:她可以深夜造访书房讨论医理,也能在危难时刻舍身相救,但始终保持着独立的人格疆界,这种既不疏离又不逾矩的相处模式,恰与现代教育倡导的"情感边界"概念不谋而合,故事结尾处"若娶妇则娇娜,纳妾则松娘"的世俗期待,最终被"腻友"这种超越性别标签的情感联结所取代,展现出超前的情感教育智慧。

生命教育的隐喻:灾变叙事中的存在哲学 《娇娜》篇中的雷劫场景常被误读为单纯的志怪元素,实则蕴含着深刻的生命教育启示,当"黑云如盖"的天罚降临时,娇娜家族面临的不仅是肉体的考验,更是对生命价值的终极追问,孔雪笠"矢共生死"的抉择,与娇娜"雷霆之劫,卿可代受耶"的诘问,构成了存在主义式的对话场域。

在这场生死考验中,每个角色都完成了自我的精神涅槃:孔生突破书生怯懦的本性,展现出侠义担当;娇娜超越种族局限,领悟人道真谛;就连作为配角的松娘,也在灾难中实现了从依附者到救助者的角色转换,这种通过极端情境激发生命潜能的叙事策略,与当代灾难教育中"创伤后成长"理论形成跨时空呼应,蒲松龄用奇幻笔法揭示的生存智慧——在无常中坚守道义,在绝境中保持希望——恰是现代生命教育亟待重建的精神内核。

文化祛魅的启示:民间叙事中的教育智慧 当我们跳出文学分析的框架,从教育人类学视角重新审视《娇娜》的民间叙事特征,会发现其蕴含的教育智慧更显珍贵,故事中"人狐共居"的设定打破物种界限,"医术传习"的情节强调知识传承,"患难与共"的主题彰显社群伦理,这些元素共同构成了完整的民间教育生态系统。

尤为值得注意的是,蒲松龄通过娇娜这个角色,成功将传统闺阁教育中"德言容功"的刻板标准,转化为"智仁勇"三位一体的现代人格理想,娇娜既能在闺中"拈线刺绣",又能在危急时刻"仗剑作法",这种刚柔并济的形象塑造,实质上是对封建女性规训的无声反抗,故事中多次出现的医术传承场景——从皇甫公子初授《素问》,到娇娜精研外科——更暗示着知识传播对性别平等的促进作用。

在人工智能时代重读《娇娜》,我们惊觉这个古老的狐仙故事竟暗合着如此多的现代教育命题,从性别平权意识萌芽到生命教育哲学,从情感边界认知到灾难生存智慧,蒲松龄用浪漫主义的笔触勾勒出的,不仅是志怪世界的奇幻图景,更是穿越时空的教育预言,当现代教育陷入功利主义泥淖时,《娇娜》中那个手持金钏劈开雷云的少女形象,恰似一剂唤醒教育本真的清醒良药——教育终究是关于人的解放,是让每个生命都能在风雨中绽放独特的光芒。

这个诞生于封建末期的故事,以其超越时代的洞察力提醒着我们:真正的教育不应是规训的牢笼,而应是照见人性光辉的明镜;不是世俗成功的阶梯,而是滋养精神自由的沃土,在这个意义上,《娇娜》不仅是中国古典文学的瑰宝,更是属于全人类的教育启示录。