龙脉传说的地理溯源

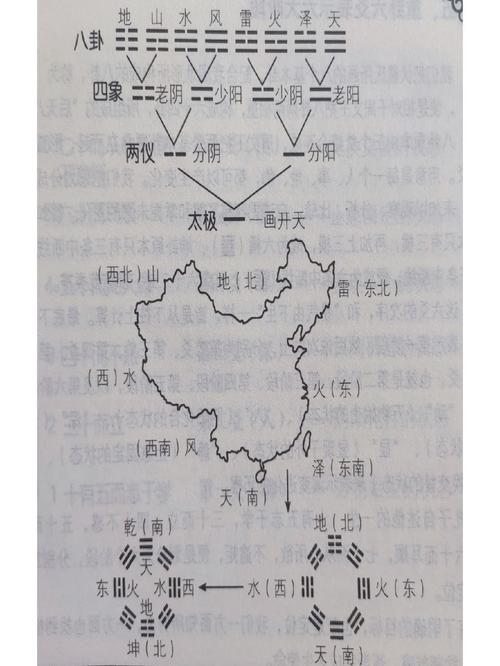

在中国民间文化中,“龙脉”是一个充满神秘色彩的概念,它既非纯粹的地理术语,也不完全是玄学符号,而是古人通过长期观察自然地貌与人类活动的关系,形成的一套独特的生态认知体系,所谓“龙脉”,通俗而言,是指山脉走向与地气流动的脉络,古人将蜿蜒起伏的山峦比作龙身,将河流视为龙血,认为这些自然形态中蕴含着影响人类命运的能量。

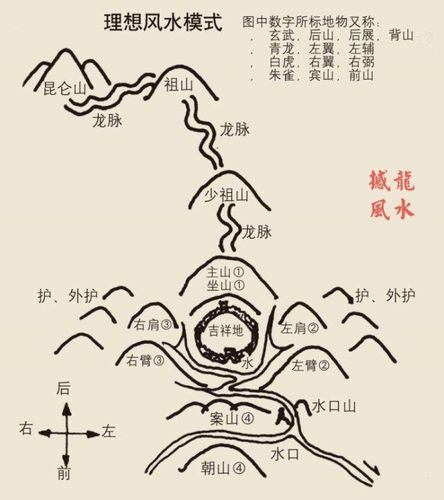

中国最早的龙脉传说可追溯至《山海经》,其中记载的昆仑山被称为“万山之祖”,是天地灵气汇聚之地,汉代《葬经》进一步提出“气乘风则散,界水则止”的理论,奠定了风水学中“藏风聚气”的核心思想,而龙脉作为风水学说的具象化表达,逐渐成为古代帝王将相选址建都、陵寝的重要依据。

民间故事中的龙脉意象

南京城与“断龙岗”之谜

在江南地区,流传着明太祖朱元璋修建南京城时“斩断龙脉”的传说,据《金陵琐事》记载,朱元璋为巩固皇权,命谋士刘伯温寻找南京周边可能孕育新帝王的龙脉,刘伯温勘察后发现,城东紫金山余脉延伸至方山,形成一条隐伏的“小龙脉”,为避免后世有人借此龙脉崛起,朱元璋下令在方山山腰开凿沟壑,以“断龙”之术镇压地气,这一传说虽无实证,却折射出古代统治者对自然力量的敬畏与掌控欲,而现代地质学家发现,方山实为一座死火山,其断裂带的地质构造与传说中的人工痕迹不谋而合,更添神秘色彩。

北京城的“北干龙”传说

北京作为元明清三朝都城,其选址与龙脉理论密切相关,据《宸垣识略》记载,北京北部的燕山山脉被视为“北干龙”的主脉,自昆仑山向东绵延,经太行山与燕山交汇,形成“龙蟠虎踞”之势,传说中,忽必烈定都北京前,曾请西藏高僧八思巴以密宗法术“锁住龙气”,确保蒙古政权长盛不衰,这一故事虽带有政治神话色彩,却揭示了古人如何通过龙脉叙事构建政权合法性,有趣的是,现代卫星遥感技术显示,北京城的中轴线与燕山山脉走向存在15度的偏角,暗合“纳气藏风”的风水原理。

广州越秀山的“潜龙入海”

岭南地区流传的“五羊衔穗”传说,亦与龙脉文化息息相关,据清代《羊城古钞》所述,越秀山是南龙脉的入海口节点,秦始皇为镇压南方王气,特派方士在南越地界埋下“镇海铁符”,而民间故事中的五仙骑羊赠穗情节,实为隐喻中原文化与岭南龙脉的融合,考古学家在越秀山南麓发现的南越国宫署遗址,其建筑轴线正对白云山主峰,印证了古代“以山为屏,以水为脉”的规划理念。

龙脉文化中的生存哲学

天人合一的生态智慧

龙脉传说本质上是中国农耕文明对自然规律的朴素总结,古人通过观察山脉走势与水土关系,总结出“依山傍水”的聚居原则:背山可挡北风,面水利于灌溉,缓坡避免洪涝,这种经验性智慧在《水经注》《徐霞客游记》等典籍中均有系统记载,贵州苗族的“寨老择地”习俗、徽州村落的“水口园林”营造,均是龙脉文化的活态传承。

社会秩序的空间隐喻

在宗法制度下,龙脉被赋予维系家族兴衰的象征意义,福建土楼的环形布局、山西大院的中轴对称,皆暗合“龙气汇聚”的理念,而“祖坟风水”之争更成为古代乡村矛盾的焦点,《明公书判清明集》中收录的多起风水诉讼案,反映出龙脉观念如何深度介入基层社会治理。

灾难叙事中的集体记忆

民间常将地震、山崩解释为“龙翻身”,清康熙七年山东郯城大地震后,地方志记载民众看见“地裂黑龙出”;2008年汶川地震时,亦有老人提及“龙门山脉动怒”的传说,这类叙事虽不科学,却成为群体化解灾难创伤的文化机制。

当代视角下的龙脉文化重构

在城镇化进程中,龙脉传说正经历着意义嬗变,黄山风景区通过“龙脉生态走廊”概念协调开发与保护;香港地铁建设时聘请风水师评估线路走向;成都天府国际机场航站楼的“太阳神鸟”造型,巧妙融合古蜀文明与航空动力学——这些案例表明,龙脉文化正在脱去迷信外衣,转化为连接传统智慧与现代科学的特殊媒介。

地质学家运用板块理论解读山脉形成,发现所谓“龙脉”多位于地质断裂带与矿脉富集区;人类学家则关注龙脉叙事中的地方认同建构,如台湾鹿港古镇的“龙山寺镇水口”传说,已成为维系社区凝聚力的文化符号。

寻找天地人共生的新范式

从秦始皇凿断金陵王气,到现代城市的生态规划,龙脉传说始终承载着中国人对理想生存空间的追求,它既非简单的封建残余,也非万能的地理密码,而是一把理解中华文明思维方式的钥匙,在气候危机频发的今天,重审龙脉文化中“顺应地脉、珍惜水土”的古老训诫,或许能为人类提供一条与自然和解的新路径。