(全文约2100字)

被岁月浸润的教育密码

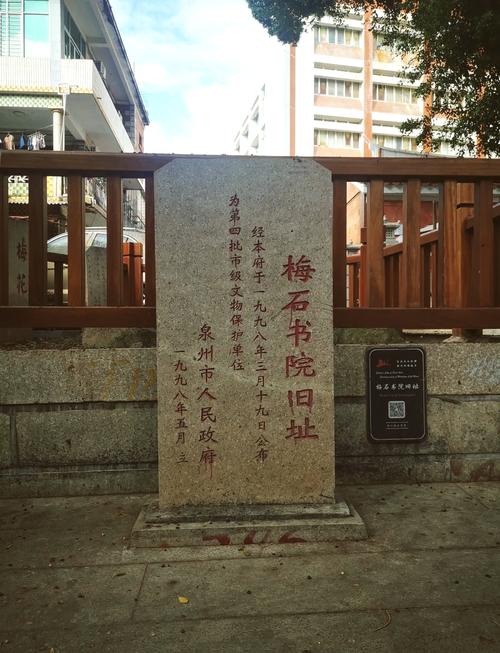

在杭州城南的佑圣观路与梅花碑巷交汇处,矗立着一座历经七百余载风雨的石碑,这座高约丈余的碑体,因碑面镌刻着虬劲古拙的梅花图案,被历代文人雅士称为"梅花碑",当我们的目光穿透碑面斑驳的苔痕,触摸那些深浅不一的刻痕时,会发现这座承载南宋遗韵的石碑,实则是一部以石为纸、以凿为笔的立体教育典籍。

据《咸淳临安志》记载,此碑原为南宋德寿宫旧址遗物,公元1276年元军攻陷临安时,宫中珍藏的宋理宗亲绘《古梅图》摹本被工匠连夜镌刻于石碑之上,这个充满悲壮色彩的诞生故事,恰似一堂生动的历史课:当金戈铁马踏碎雕梁画栋,是文化的传承让一个民族的精神血脉得以延续,这种在危难时刻对文明火种的守护,不正是最深沉的教育传承?

碑文中的教育哲学

细观梅花碑的构图艺术,其教育意蕴层层显现,碑体采用"天圆地方"的形制设计,暗合中国传统教育"格物致知"的认知体系,主图古梅主干取法颜体楷书的笔意,枝桠转折处可见米芾行书的飘逸,这种书画交融的创作手法,生动诠释着古代文人"诗书画印"全面发展的教育理念。

特别值得注意的是碑阴的二十四节气刻度,考古学家发现,每年春分正午时分,阳光会精准投射在"惊蛰"刻度与梅枝新芽的交汇处,这种将天文历法与艺术创作完美结合的智慧,正是古代"六艺"教育的具象呈现——礼、乐、射、御、书、数的综合素养培养,在方寸碑石上得到诗意表达。

流动的课堂:梅花碑的教育叙事

明清时期,梅花碑周边逐渐形成独特的文化教育生态,地方志记载,每月朔望之日,杭州知府会率学子在此举行"观碑会",这种露天课堂突破四书五经的桎梏,开创了"以碑为师"的体验式教学模式,学子们既要揣摩碑刻笔法,又要观测日影规律,还需创作咏梅诗文,实现审美教育、科学教育与文学教育的有机融合。

清康熙年间,书法家汤焕在碑侧创办"梅坞书院",将这种教育实践推向高峰,书院独创"三时教学法":晨课临摹碑文锻炼笔力,午时观测日影研习历法,暮色中品评历代咏梅佳作,这种遵循自然节律的教育设计,比西方自然主义教育思想早了两个世纪。

近代教育变革中的文化坐标

当西学东渐的浪潮席卷神州,梅花碑见证了传统教育模式的现代转型,1904年,杭州求是书院(浙江大学前身)的师生们在此举行了中国教育史上首次野外教学实践,学生们用经纬仪测量碑体数据,用相机记录光影变化,用西方解剖学方法分析梅枝结构,开创了传统书院向新式学堂转型的范式。

这种教育实验的成果超乎预期:工科生从碑体风蚀痕迹推算出杭州地区的气候变迁,医科生通过苔藓分布研究微生物生态,文科生则整理出历代题咏的版本流变,这种跨学科的研究方法,恰与当今STEAM教育理念不谋而合。

战火淬炼的教育精神

1937年冬,日寇铁蹄逼近杭城,在梅花碑即将被毁的危急时刻,当地师生展开了一场惊心动魄的护碑行动,之江大学建筑系师生连夜制作石膏模具,省立女中的学生们用宣纸拓印碑文,蕙兰中学的童子军冒死转移碑体残件,这种自发性的文化守护,正是教育浸润下形成的文化自觉。

现藏于浙江博物馆的《护碑日记》中,记录着这样动人的细节:当敌机在头顶盘旋时,学生们仍跪在碑前专注拓印,因为"梅枝的每道刻痕里都住着祖先的魂魄",这种将文化传承视为生命的教育,远比任何教科书都更具感染力。

数字时代的文化课堂

进入21世纪,梅花碑的教育功能在科技赋能下焕发新生,浙江大学研发的"AR碑林"系统,让参观者可以通过手机看到不同历史时期的碑体样貌,杭州第二中学开发的"梅花碑数学课程",引导学生用拓扑学分析梅枝走势,用分形几何解读花瓣排列。

更令人振奋的是"数字孪生碑"项目的开展,借助3D打印和区块链技术,梅花碑的文化基因被分解为3200万个数据点,每个刻痕的岁月记忆都被永久保存,这种科技与人文的深度融合,为传统文化教育开辟出全新维度。

面向未来的教育启示

站在新的历史坐标回望,梅花碑的教育启示愈发清晰:它告诉我们教育不应囿于课堂围墙,文化古迹本身就是生动的教科书;它证明跨学科融合自古有之,关键在如何激活传统的现代价值;它昭示着教育传承需要代际接力,每个时代都应用自己的方式续写文明篇章。

当各地学校纷纷组织"寻访梅花碑"研学活动,当国际教育论坛开始探讨"碑刻教育模式",当联合国教科文组织将梅花碑列入世界记忆遗产预备名录,这座沉默的石碑正在成为连接过去与未来的教育枢纽。

永不凋谢的教育之花

从南宋画师的笔墨到当代学子的触屏,从拓印宣纸到数字云端,梅花碑见证着中华教育文明的传承与创新,它像一株永不凋谢的梅花,用七百年的坚守诠释着教育的真谛:文化传承不是简单的复制粘贴,而是每个时代用新的语言讲述古老的故事,当我们学会倾听石碑的诉说,教育的年轮便会在时光中不断生长,绽放出超越时空的智慧之花。