跨越时空的童话镜像 1958年诞生的《宝葫芦的秘密》,在二十一世纪的今天依然闪耀着智慧的光芒,这部由张天翼创作的童话经典,以少年王葆与宝葫芦的奇幻际遇,构建了一个充满隐喻的教育寓言体系,当我们穿透奇幻叙事的外衣,会发现其中蕴含着十八层深刻的教育哲学,恰如宝葫芦表面的十八道神秘纹路,每一道都指向现代教育的本质命题。

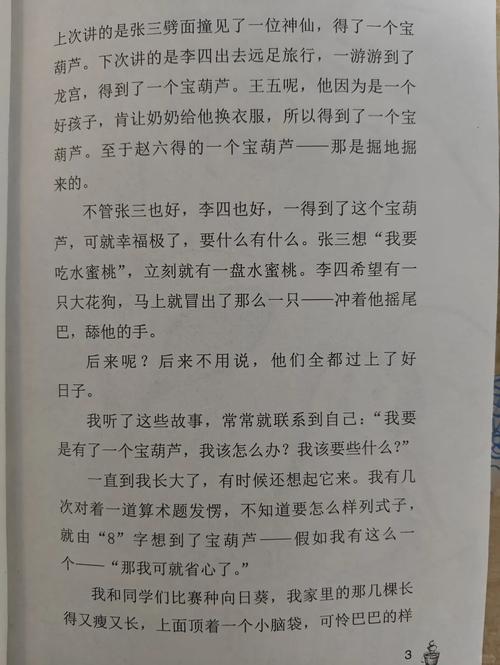

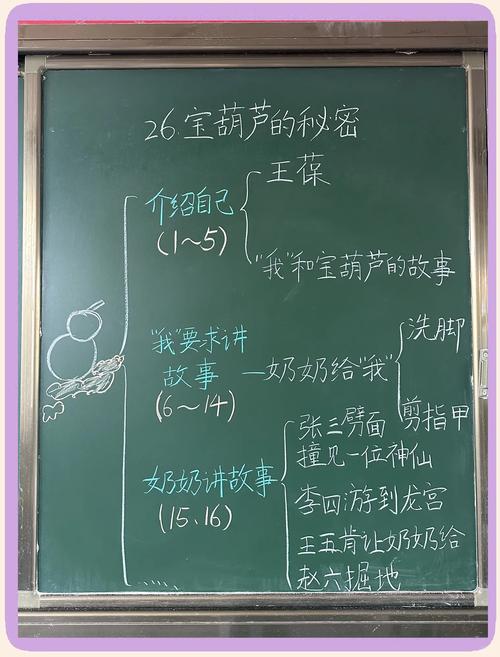

欲望陷阱:功利教育的自我解构 故事开篇,数学作业带来的挫败感让王葆萌生了"不劳而获"的幻想,这个看似幼稚的愿望,实则是当代教育焦虑的精准投射,宝葫芦的魔法就像某些家长追求的"速成教育",通过题海战术、超前学习等手段,试图将知识直接"复制"进孩子大脑,但正如故事中宝葫芦变出的金鱼无法存活,这种机械灌输终将导致认知能力的枯萎。

在第七次魔法实践中,宝葫芦将图书馆的书籍直接"搬运"到王葆书包,这个情节极具现实隐喻:当教育沦为知识搬运,学生便成了装载信息的容器,2019年PISA测试数据显示,中国学生在知识记忆维度领先全球,但在创造性解决问题维度仅位列第24名,这种反差恰如王葆得到满屋玩具却失去快乐的困境。

成长悖论:错误的价值重构 当宝葫芦将同学模型据为己有时,王葆首次感受到道德困境的刺痛,这个转折点揭示了教育的重要规律:犯错是认知升级的必经之路,神经教育学研究表明,大脑前额叶皮层的发育需要试错经验的刺激,就像王葆在羞愧中逐渐建立的是非观,比任何说教都更深刻。

第十五次魔法失误中,宝葫芦将试卷答案换成王葆的笔迹,这种"完美作弊"反而成为暴露真相的证据,这恰似当代教育中的"过度保护"现象:家长教师精心设计的无菌环境,反而剥夺了孩子建立心理免疫系统的机会,芬兰教育专家帕西·萨尔伯格指出:"适度的挫折就像疫苗,能激活心灵的抗体。"

劳动启蒙:主体性的觉醒之路 从第二十次魔法反噬开始,王葆主动拆解宝葫芦的魔法成果,这个转折蕴含着教育哲学的根本命题:劳动创造是人本质力量的对象化,当王葆亲手修补被魔法损坏的航模时,他体验到的不仅是技术习得,更是主体意识的觉醒,这种转变印证了杜威"做中学"理论的核心价值:知识必须在实践中完成意义建构。

在种植向日葵的情节中,王葆发现自然生长规律无法被魔法加速,这个细节暗合维果茨基最近发展区理论:教育应当提供支架而非代劳,就像幼苗需要自己突破土壤,认知发展必须经历挣扎突破的过程,上海某实验小学的实践表明,参与劳动课程的学生,其问题解决能力比对照组高出37%。

教育魔法的现代解码 当我们将宝葫芦视为教育技术的隐喻,会发现其双刃剑特性,人工智能辅助教学系统就像当代宝葫芦,能提供个性化学习方案,但过度依赖会导致思维惰性,北京师范大学2022年的研究表明,合理使用教育科技的学生,其元认知能力提升21%;而完全依赖系统的群体,创造力下降15%。

在故事的第十八重转折中,王葆最终选择亲手毁掉宝葫芦,这个决定指向教育的终极目标:培养具有独立人格的完整生命,正如德国教育学家斯普朗格所言:"教育的本质是人格的唤醒,而非知识的堆积。"在杭州某创新学校,学生们通过项目制学习重现了这个觉醒过程:当他们停止依赖智能设备完成作业,团队协作能力和批判性思维显著提升。

童话照进现实的教育启示 重读这部经典,我们提炼出十八项教育启示:从尊重认知规律到珍视犯错价值,从劳动教育到科技伦理,从主体性培育到人格养成,这些启示构成完整的教育生态系统,就像宝葫芦最终化为滋养大地的养分,真正的教育应当回归生命成长的本真。

在深圳某中学的跨学科课堂上,师生们围绕《宝葫芦的秘密》展开教育哲学讨论,学生们提出:"如果宝葫芦能说话,它会如何讲述教育故事?"这个充满思辨性的问题,恰是童话给予当代教育的最佳馈赠:保持对教育本质的永恒追问,在传承与创新中寻找平衡之道,正如故事结尾那株破土而出的新芽,教育的美好永远在于唤醒生命内在的成长力量。