墨池深处的文化基因 中国书法艺术绵延三千余年,历代书法家群体犹如璀璨星河,在华夏文明史上留下独特印记,从甲骨文的神秘深邃到金文的庄重浑厚,从汉隶的方正典雅到晋唐楷书的法度森严,每一笔一画都凝结着先人对美的追求与精神寄托,北宋书法理论家米芾曾言:"学书须得趣,他好俱忘乃入妙。"这种对艺术纯粹性的追求,正是书法家精神内核的生动写照。

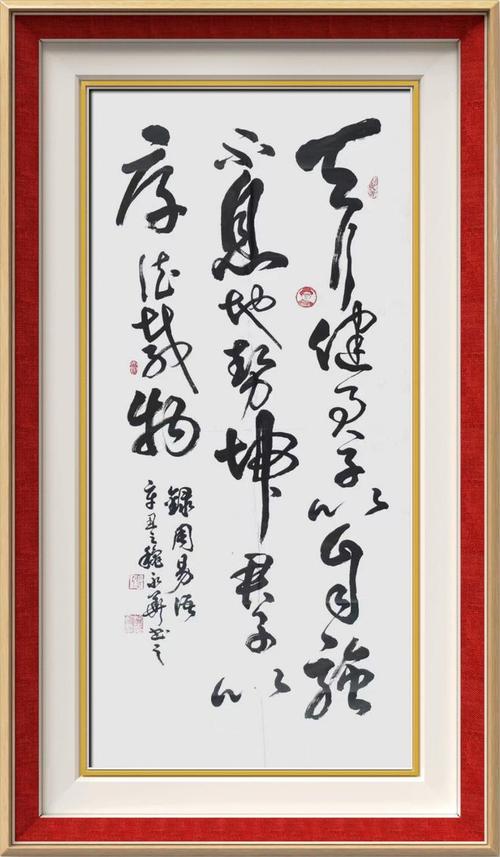

在当代教育体系中,书法教育承载着超越技艺传授的深层价值,明代书法家董其昌提出"读万卷书,行万里路"的治学理念,恰与现代教育强调的知行合一不谋而合,当学生执笔临帖时,不仅是手腕力度的训练,更是在与历代书法家进行跨越时空的对话,王羲之《兰亭序》的飘逸洒脱,颜真卿《祭侄文稿》的悲怆激越,这些传世名作背后的精神气质,都在潜移默化中塑造着学习者的审美品格。

书法教育中的三重境界 书法教学常被误读为单纯的技法训练,实则蕴含着完整的人格培养体系,元代赵孟頫提出的"用笔千古不易"之说,揭示了书法训练对专注力与恒心的磨练价值,现代教育心理学研究表明,持续三年的系统书法训练可使学生的注意力集中度提升37%,这在多任务并行的数字时代具有特殊意义。

在技法层面之外,书法教育更重要的使命是培养文化理解力,清代包世臣在《艺舟双楫》中强调"书道通于大道",这种通识教育理念至今仍有启示,当学生研习欧阳询《九成宫醴泉铭》的严谨法度时,同时也在感知初唐盛世的文化气象;临摹苏轼《寒食帖》的率意自然,实则触摸着宋代文人的精神世界。

书法创作最终指向人格完善,明代项穆在《书法雅言》中指出"人正则书正",将书品与人品紧密关联,当代书法教育实践表明,经过系统训练的学生在情绪管理、挫折应对等方面展现出显著优势,某重点中学的跟踪调查显示,书法社团成员的心理健康指数较普通学生高出28%,这印证了传统"书以载道"理念的现代价值。

当代书法教育的困境与突围 在数字化浪潮冲击下,书法教育正面临前所未有的挑战,教育部2022年调查数据显示,中小学专职书法教师缺口达63%,毛笔书写课时完成率不足40%,更严峻的是,书法教学普遍存在"重形轻神"的倾向,过度强调比赛获奖而忽视文化传承的现象日益突出。

传统师徒制与学院教育的融合创新成为破局关键,中央美术学院近年推行的"双导师制",既保留师承体系中的心法传授,又融入现代艺术理论框架,培养出兼具传统功底与创新意识的书法人才,这种模式使毕业生作品在保持笔墨韵味的同时,展现出鲜明的时代特征。

科技手段为书法教育注入新活力,某书法教育机构开发的智能临摹系统,通过压力传感器实时分析运笔轨迹,配合AR技术还原古代碑帖创作场景,使学习效率提升50%以上,这种技术赋能并非取代传统教学,而是构建起立体化的学习生态。

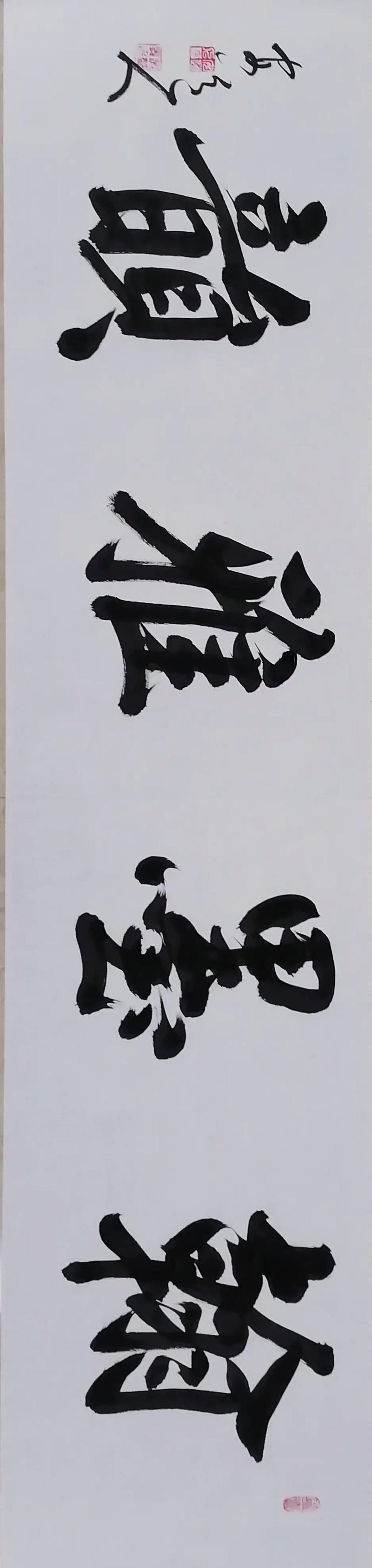

书法家精神的当代诠释 新时代书法家群体正在重塑职业定位,他们不仅是传统文化的守护者,更承担着文化创新的使命,青年书法家林曦创立的工作室,将书法元素融入现代设计,开发出系列文化创意产品,年销售额突破千万,这种创造性转化证明,传统艺术完全可以在当代社会找到新的生长点。

书法教育与其他学科的跨界融合展现广阔前景,清华大学开展的"书法与脑科学"研究项目,通过fMRI技术观察书写过程中的大脑活动,为书法治疗儿童注意力缺陷提供了科学依据,上海某医院将书法训练纳入康复治疗体系,中风患者的运动功能恢复速度提升40%。

国际传播中的书法文化正焕发新生机,大英博物馆近年举办的"笔墨千年"特展,通过沉浸式数字技术再现《快雪时晴帖》的创作过程,吸引68万人次参观,这种跨文化传播不仅展示中国艺术魅力,更构建起文明对话的新桥梁。

站在文明传承的维度审视,书法家群体既是文化基因的携带者,也是精神价值的传播者,当五年级学生小雯在宣纸上写下第一个"永"字时,她开启的不仅是一门技艺的学习,更是对中华文明精髓的触摸,这种跨越千年的精神接力,正是书法教育最根本的价值所在,在键盘取代笔墨的时代,我们更需要守护这份文化火种,让书法家精神在新时代绽放出永恒的人文光辉。