——从目录结构透视成长叙事的深层意蕴

一部乡土童年史诗的目录密码

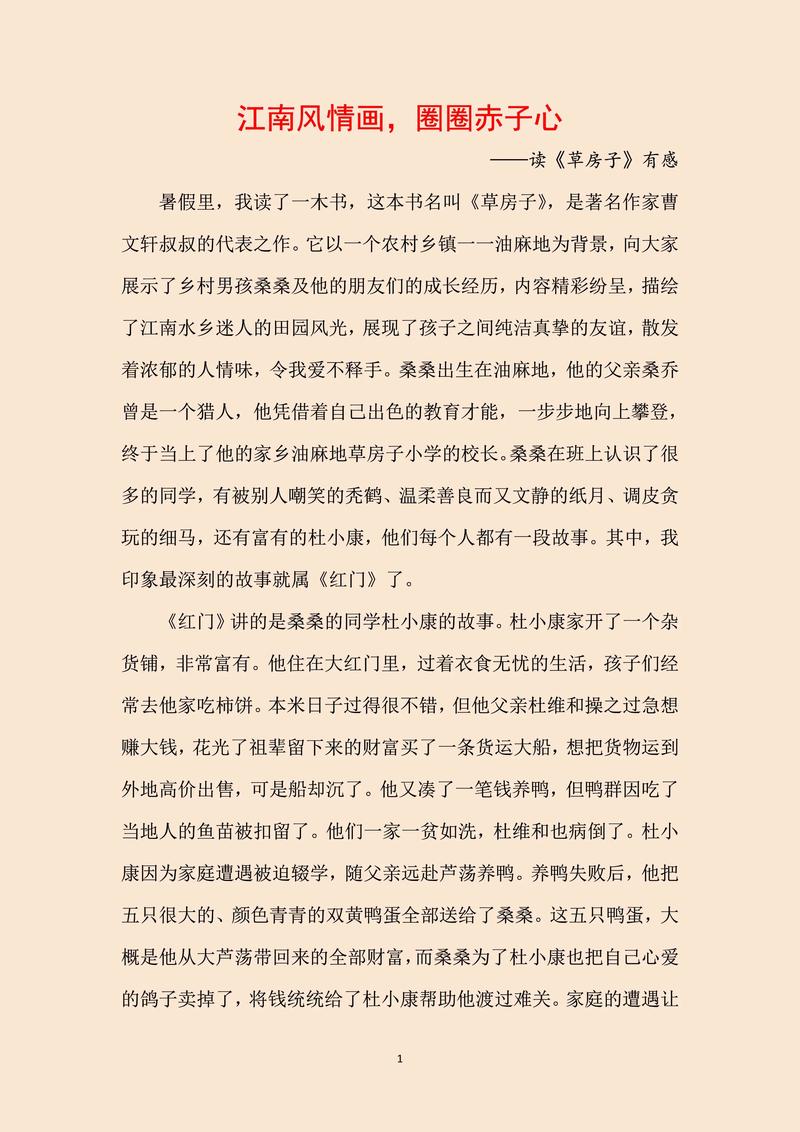

翻开曹文轩的《草房子》,目录页以九章回目式结构铺展的叙事脉络,俨然构成一部乡村少年的精神成长史,从"秃鹤"到"药寮",每个标题既是独立成章的故事单元,又暗含着循序渐进的成长轨迹,这种"散点透视"的目录编排,恰如中国传统水墨画的留白技法,在章节间的空白处隐藏着时间流动的密码,细究其目录编排艺术,会发现作家在看似随意的章节命名中,实则埋藏着严谨的叙事逻辑——从身份认同危机(秃鹤)到生存困境突围(艾地),从情感启蒙(红门)到生命觉醒(药寮),完整勾勒出少年桑桑在油麻地的精神蜕变历程。

目录文本的叙事解码

首章《秃鹤》以生理缺陷作为叙事切入点,通过陆鹤因秃头引发的身份焦虑,隐喻着个体融入集体的永恒困境,当这个被戏称为"秃鹤"的少年最终在文艺汇演中通过扮演秃头连长完成自我救赎时,作家揭示出超越表象的精神成长命题,这种从身体叙事到心灵书写的过渡,在第二章《纸月》中得到延续,外来少女纸月的出现,不仅带来朦胧的情感启蒙,更成为照见乡村教育现状的棱镜。

随后的《白雀》《红门》《艾地》三章构成叙事中段,蒋一轮与白雀的爱情悲剧、杜小康家族兴衰、秦大奶奶土地抗争三个支线故事交错展开,在乡村伦理、财富观念、代际冲突等维度拓展了成长叙事的深度,特别是《艾地》中秦大奶奶守护艾地的执念,与现代化进程中土地价值的重构形成强烈互文,展现出作家对乡土文明消逝的深切忧思。

末章《药寮》作为全书的情感高潮,通过桑桑患病求医的经历,将个体生命体验提升到哲学层面,父亲桑乔背着儿子四处求医的跋涉,既是现实中的救赎之旅,更象征着代际间精神传承的完成,这种螺旋上升的叙事结构,使目录编排超越了简单的章节划分,成为理解作品深层意蕴的关键符码。

苦难叙事中的教育启示

在油麻地小学的草房子屋檐下,作家构建了一个充满教育隐喻的成长空间,桑桑用蚊帐捕鱼的童趣、杜小康芦苇荡养鸭的坚韧、细马守护羊群的担当,这些看似平常的乡村生活场景,实则是精心设计的成长仪式,曹文轩通过"苦难美学"的叙事策略证明:真正的教育从来不是温室里的呵护,而是在风雨中培育直面人生的勇气。

杜小康的成长轨迹最具典型意义,从红门子弟到辍学少年,从养鸭失败到校门摆摊,这个人物命运的跌宕起伏颠覆了传统成长小说的线性叙事,当他在暴风雨中追寻失散的鸭群时,完成的不仅是物质层面的救赎,更是精神世界的涅槃,这种将生存困境转化为成长动力的叙事智慧,为当代教育提供了极具启示性的参照——挫折不是成长的绊脚石,而是锻造人格的试金石。

诗意语言中的人性观照

曹文轩的笔触始终保持着诗意的克制,即便是描写死亡这样的沉重主题。《艾地》中秦大奶奶为救落水孩童而逝的段落,作家用"她最后看了一眼那轮金色的太阳"的文学意象,将生命陨落升华为精神永存的哲学命题,这种充满东方美学特质的死亡书写,在少年桑桑面对疾病时的心理描写中达到极致,当桑桑背着妹妹看城墙时,"他觉得太阳特别亮,城墙特别高",简单的白描手法却传递出超越年龄的生命顿悟。

作品中反复出现的自然意象构成独特的隐喻系统:艾草的苦香象征着乡土记忆的绵长,纸月的书包暗喻着知识改变命运的可能,药寮里蒸腾的药气则成为治愈肉身与心灵的具象符号,这种将自然元素人格化的写作策略,使《草房子》突破了儿童文学的范畴,升华为具有普世价值的人性之书。

教育场域的多维重构

油麻地小学作为核心叙事空间,其草房子建筑本身即是极具象征意义的教育符号,茅草屋顶的质朴与知识的崇高形成微妙张力,土墙上的奖状与室外的油菜花田构成文明与自然的和谐对话,在这个独特的教学场域中,温幼菊老师药寮里的中药香气与朗朗读书声交织,蒋一轮老师的笛声与白雀的歌声共鸣,创造出充满生命张力的教育诗学。

作家对教育本质的思考贯穿始终:桑乔校长从猎人向教育者的身份转变,暗示着野蛮与文明的辩证关系;杜小康在困境中展现的生存智慧,挑战着传统教育的评价体系;桑桑与纸月之间朦胧的情愫,则触及青春期情感教育的敏感命题,这些多维度的教育叙事,构成对当代教育实践的温和批判与理想重构。

教学实践中的文本价值

作为中小学语文教育的重要文本,《草房子》目录结构本身即可作为绝佳的教学切入点,教师可以引导学生通过分析章节标题的象征意义,培养文本细读能力;通过比较各人物成长轨迹,建立立体化的文学认知;通过绘制油麻地空间地图,训练场景叙事分析技巧,更值得关注的是,作品中蕴含的生命教育、挫折教育、情感教育等主题,为青少年的价值观塑造提供了丰富的讨论素材。

在具体教学实践中,可采用"成长档案"的创意形式,让学生为每个角色建立包括关键事件、性格变化、象征物品等内容的人物卡片,这种参与式的阅读方法,既能深化对文本的理解,又能促进批判性思维的发展,组织学生对比乡村童年与都市童年的生存体验,可以引发对教育公平、城乡差异等社会议题的深入思考。

乡土中国的童年记忆

《草房子》的文学史价值,在于它成功构建了1990年代中国乡村童年的精神档案,在城镇化进程加速的今天,作品中的草房子、芦苇荡、红砖校舍正在成为消失的风景,但曹文轩用文字凝固的这些瞬间,却为当代读者保存了一份珍贵的文化记忆,当杜小康在校门口摆出文具摊,当细马赶着羊群走过田埂,当桑桑在药寮里闻到苦涩的蒸汽,这些场景共同编织成一幅具有人类学价值的乡土童年图景。

这种记忆书写的教育意义,在于它提醒我们:在追求现代化教育的过程中,不应遗忘土地给予的生命滋养,油麻地少年们在自然中获得的生存智慧,在苦难中磨砺的精神品格,在互助中培养的人性光辉,这些超越时代的成长密码,正是当下教育最需要找回的原始基因。

在草房子的屋檐下

重读《草房子》目录,九个章节如同九块经过岁月打磨的砖石,垒砌成中国当代儿童文学的精神丰碑,从秃鹤到药寮的叙事轨迹,不仅记录着乡村少年的成长史诗,更折射出整个民族在现代化进程中的精神跋涉,当教育日益陷入功利主义的泥潭时,这部作品提醒我们:真正的成长从来不是温室里的拔节,而是在风雨中学会挺立;教育的真谛不在于知识的灌输,而在于生命的唤醒,或许这就是《草房子》历经二十余年依然焕发教育魅力的根本所在——在那些朴素得近乎透明的文字里,我们始终能听见生命拔节的声音。