根植大地的教育智慧

清晨的菜园里,湿润的泥土中探出几片嫩绿的萝卜叶,这个寻常的农耕场景蕴含着深刻的教育启示,作为人类最早栽培的根茎类作物,萝卜在六千年前的两河流域就与人类文明共同生长,这种看似普通的蔬菜,其生长过程恰似教育本质的隐喻:需要深耕土壤的耐心,遵循自然规律的智慧,以及静待生命绽放的从容,在当代教育愈发追求速成的背景下,重新审视萝卜的成长哲学,能够为教育工作者提供返璞归真的思考维度。

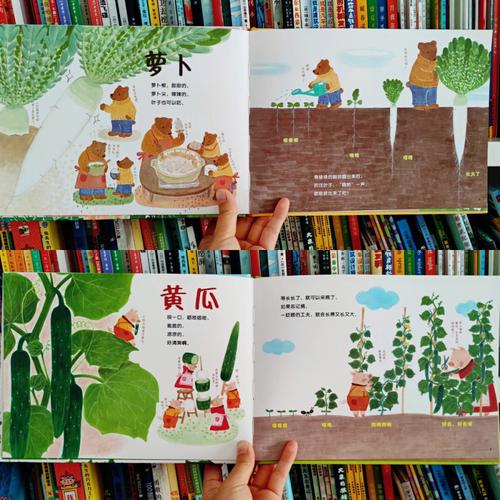

向下扎根的自然课

在山东省某实验小学的"一米菜园"项目中,四年级学生用三个月时间完整记录了萝卜的生长周期,从播种时覆土厚度的控制(1.5厘米最宜),到幼苗期"破肚"现象(肉质根突破表皮)的显微观察,孩子们在农耕日志里写下这样的感悟:"萝卜把力气都用在看不见的地方",这种认知颠覆了传统课堂的知识传递方式,当学生亲眼见证地下茎每天0.3-0.5厘米的隐秘生长,他们自然领会到"厚积薄发"的真实含义。

教育研究显示,参与作物种植的学生在延迟满足能力测试中得分提升27%,这印证了蒙台梭利"从具体到抽象"的教育原则,北京某重点中学的生物教师设计"萝卜解剖课",通过横切面观察发现:含水量高达94%的萝卜,其糖分存储位置与生长阶段直接相关,这种具象化学习使得光合作用、物质转化等抽象概念变得触手可及。

成长节律的生命教育

华北农谚说:"头伏萝卜二伏菜",道破了作物生长的时序智慧,现代农业实验表明,提前10天播种的萝卜会出现早期抽薹现象,导致根部木质化,这恰如教育中的"抢跑焦虑"——某培训机构调查显示,85%的家长存在超前教育行为,但追踪研究表明,这类学生到初中阶段创新思维得分反下降12个百分点,教育者当如老农般懂得,每个生命都有其内在的成长时刻表。

在日本的食育课程中,学生要用整个秋季见证萝卜从青涩到甘甜的变化,这种等待的教育价值,在京都大学的研究中得到印证:参与完整种植周期的学生,其注意力持续时间延长40%,韩国济州岛的"萝卜岛"项目更将数学融入实践,孩子们通过测量萝卜周长与重量的关系(r=0.73),建立起直观的数理认知。

包容多元的文化隐喻

萝卜的多样性本身就是生动的教育素材,从樱桃萝卜的15天生长期,到东北红萝卜的120天越冬生长;从扬州"鸭蛋头"的圆润到潍坊"鞭杆青"的修长,这种差异共存恰似孔子"因材施教"的现代诠释,重庆某农民工子弟学校的实践颇具启示:教师用紫萝卜、白萝卜制作酸碱指示剂,让化学实验对接生活经验,使随迁子女的实验课参与度从43%提升至89%。

民间智慧中的萝卜谚语更是天然的教育资源,当湖北谚语"萝卜上了街,药铺取招牌"遇见西方谚语"每天一苹果,医生远离我",便形成了跨文化的营养学对话,老北京"萝卜赛梨"的夸张比喻,与日本"大根役者"(萝卜演员)的含蓄自嘲,共同构成多元的价值教育素材。

转化升华的教育启示

扬州大学附属中学的生物工坊里,学生们正在将萝卜提取液制成天然酵母,这个STEAM项目融合生物发酵(pH值监测)、数学建模(温度曲线)、艺术设计(包装创意),荣获全国青少年科技创新奖,这种从种植到创造的升华,印证了杜威"做中学"理论的当代价值,数据显示,参与该项目的学生问题解决能力评估得分超出同龄人31%。

更深刻的教育隐喻藏在腌制文化中,无论是四川泡菜坛里的"洗澡萝卜",还是韩国kimchi的越冬储备,都揭示着"转化"的智慧,某留守儿童学校的心理教师创造性地运用这个原理,让学生把成长烦恼写成纸条封入萝卜泡菜坛,三个月后开启时,90%的学生表示"能用新视角看待旧问题"。

根茎相连的教育未来

在荷兰的"漂浮农场"实验中,水培萝卜与鱼菜共生系统构建起微型生态;在上海的垂直农场里,LED光控技术让萝卜实现周年生产,这些科技与传统的交融,为教育创新提供新思路,深圳某创新学校开发的"萝卜宇宙"课程,从基因组测序(萝卜有537Mb的基因组)到太空育种实验,再延伸至生态哲学讨论,构建起跨学科的学习网络。

站在教育改革的十字路口,回望泥土中静默生长的萝卜,我们恍然领悟:真正的教育从来不是工业化生产,而是农业式培育,它需要教育者保持农人的初心——深谙生命节律,善待个体差异,懂得等待的智慧,当我们在教室里播种知识时,或许应该时常想起菜园里的那个真理:所有甜美的收获,都始于向下扎根的勇气。