大青山下的青冢在秋日斜阳中愈发苍翠,这座安葬着汉代奇女子王昭君的衣冠冢,历经两千余年风雨依然香草萋萋,当我们重新审视"昭君出塞"这一历史事件,会发现它不仅是一段动人的传奇故事,更蕴含着跨越时空的教育智慧,在当今全球化时代愈发显现出独特的启示价值。

历史情境中的个人抉择:和亲政策下的命运突围 公元前33年,汉元帝竟宁元年的长安城笼罩在战争的阴云下,北方的匈奴在呼韩邪单于率领下请求和亲,这个看似寻常的外交事件,却因一位普通宫女的主动请缨而载入史册,王昭君作为掖庭待诏的宫女,在深宫数载不得召见,本可继续等待渺茫的机会,却选择了一条充满未知的艰险之路。

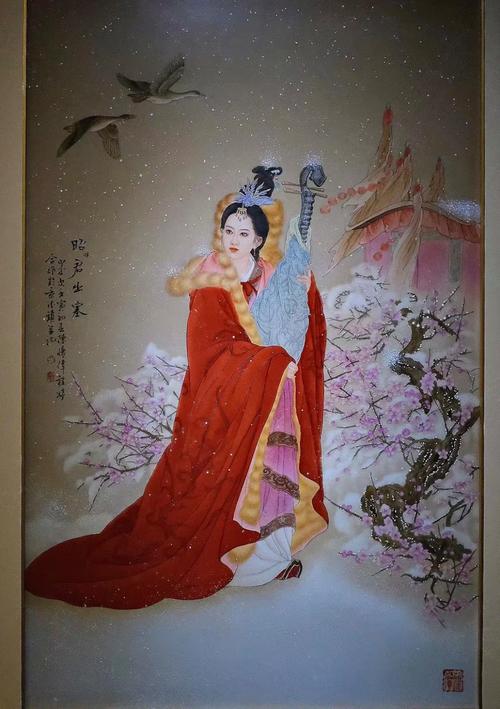

史书记载的细节耐人寻味:"昭君丰容靓饰,光明汉宫",这简短的描述背后,是一个女子在封建礼制下的自我觉醒,她主动请求和亲的举动,突破了传统"父母之命"的婚姻模式,展现出超越时代的自主意识,敦煌莫高窟第158窟壁画中,昭君与单于并辔而行,画面中飘动的衣袂与坚定的眼神,正是对这段历史的最佳诠释。

文化交融中的智慧实践:从琵琶怨到胡笳声 昭君出塞的旅途充满文化碰撞的张力,史载她"令琵琶马上作乐",这柄来自西域的乐器,随着她的脚步在草原上奏响新的乐章,内蒙古和林格尔汉墓壁画中,描绘的昭君不仅身着汉服,更在服饰细节中融入匈奴元素,这种文化融合的具象化呈现,正是跨文化交流的生动见证。

在匈奴生活的岁月里,昭君经历了语言、饮食、习俗的全方位适应,她将中原的纺织技术带入草原,又将匈奴的畜牧经验传回汉地,呼和浩特市博物馆收藏的汉代铜镜残片,其纹样融合了中原云雷纹与匈奴动物纹饰,这种艺术形式的创新,正是文化交融的物质见证,元代诗人张可久在《塞鸿秋》中写道:"琵琶声断黑河秋,正王嫱愁处",这种艺术化的表达,实则遮蔽了昭君作为文化使者的积极作为。

历史记忆的层累构建:从史实到文化符号的嬗变 昭君形象的演变史本身就是部生动的文化教材。《汉书》中的简略记载,在《后汉书》中已增添细节,至《西京杂记》则敷演出画工毛延寿的传奇,这种层累的历史建构,恰恰反映出不同时代对文化交融的认知变迁,杜甫"千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论"的悲情想象,与王安石"汉恩自浅胡自深,人生乐在相知心"的理性解读,构成了对同一事件的多维阐释。

在当代内蒙古地区,昭君文化节已成为民族融合的象征,2019年呼和浩特出土的汉代"单于和亲"瓦当,其篆书字体与匈奴纹饰的结合,证实了和亲政策带来的文化互渗,这种物质文化遗产与非物质文化遗产的交织,为理解历史提供了立体维度。

当代教育的多维启示:跨越时空的精神传承 昭君出塞的故事对现代教育具有多重启示价值,它展示了跨文化适应能力的培养路径:语言学习、习俗认知、价值调适的完整过程,它印证了女性在文化交流中的独特作用,正如费孝通所言"文化自觉往往始于边缘人的觉醒",这个故事为处理民族关系提供了历史镜鉴,证明和平交往远胜武力征服。

在具体教学实践中,可构建"历史情境模拟-文化元素分析-现实问题探讨"的三维教学框架,例如通过角色扮演还原和亲决策过程,分析汉代丝绸与匈奴毛毡的贸易数据,进而探讨当代"一带一路"中的文化交流议题,北京某中学开展的"昭君文化周"实践表明,这种跨学科的教学设计能有效提升学生的文化理解力。

站在阴山古道,遥想当年昭君车驾北去的烟尘,我们看到的不仅是历史长河中的惊鸿一瞥,更是人类文明交往的永恒命题,青冢前的蒙汉双语碑文,呼和浩特昭君博物馆的全息影像展示,都在诉说着这个故事的当代价值,教育工作者当以史为鉴,在传统叙事中开掘新的智慧资源,培养具有跨文化视野的新时代人才,让古老的佳话焕发新的生机。

(全文共计1127字)