被忽视的启蒙导师

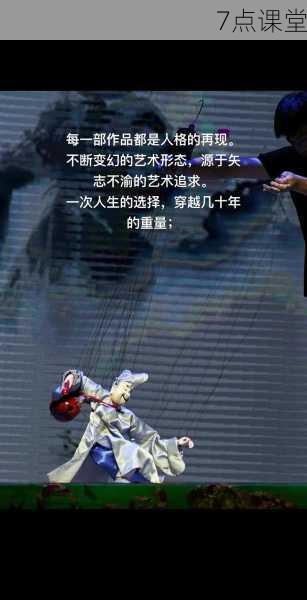

在福建泉州古城的深巷里,年逾七旬的蔡师傅仍保持着每天清晨擦拭提线木偶的习惯,那些悬挂在木架上的戏偶,每尊都缀着三十余条蚕丝线,这些纤细的丝线在他的指间跳动了半个世纪,当我们凝视着舞台上翩然起舞的木偶时,往往忽略了幕后那双操控命运的手——这个被观众遗忘的提线者,恰如教育场域中那些默默耕耘的启蒙导师。

传统木偶戏讲究"七分操偶三分唱",艺人们通过二十四个基本指法操控木偶的喜怒哀乐,蔡师傅至今记得师门传承的八字箴言:"引而不发,控而不缚",这种操控哲学与现代教育理念惊人契合:教师如同提线者,既要给予学生足够的活动空间,又要通过隐形的"丝线"引导其发展方向,明代《傀儡记》记载的"三线教学法",即主线传道、辅线授业、隐线解惑,至今仍在民间戏班的教学体系中延续。

人偶同构:教育戏剧的原始范本

在湘西凤凰的苗寨里,傩戏艺人龙阿婆的教学方式独具特色,新学徒必须经历三个月的"人偶同体"训练:白日将木偶系于腰间生活劳作,夜晚枕着木偶入眠,这种看似古怪的传承方式,实则暗含深刻的教育智慧,当学徒真正理解"偶即是我,我即是偶"的境界时,才能领悟操控艺术的精髓。

这种教育模式与建构主义学习理论不谋而合,瑞士教育家皮亚杰提出的"同化-顺应"理论,在木偶戏教学中具象化为"人偶互动"的实践过程,艺人们深谙"教在戏外"的道理:教导孩童制作木偶的过程,实则是培养空间智能与精细动作的绝佳机会;设计机关关节时的物理原理探讨,悄然完成跨学科的知识融合。

悬丝诊脉:教育互动的微观解析

扬州木偶剧团保留着独特的教学诊断方法——"悬丝把脉",老艺人在幕布后观察学徒的操控,仅凭丝线的颤动就能判断其心绪波动,这种传承千年的评估体系,与现代教育评估中的"过程性评价"理念遥相呼应,丝线的张力变化反映着操控者的力度控制,线路的交错轨迹映射出思维的系统性,这种非言语的反馈机制,恰似教育场域中教师对学生的观察与引导。

在广东陆丰的皮影戏作坊,师傅们传授着"三度空间"操控法:垂直轴线培养纪律意识,水平轴线发展创造能力,纵深轴线塑造空间思维,这种三维度的训练体系,与现代教育倡导的核心素养培育形成奇妙共鸣,当学徒能同时驾驭三组丝线演绎《哪吒闹海》时,其大脑前额叶的执行功能已得到充分开发。

断线时刻:自主性生长的教育启示

台湾布袋戏大师李天禄的回忆录记载着出师仪式的震撼场景:师傅当众剪断弟子操控戏偶的主线,寓意"艺成线断,自在方圆",这个充满象征意味的仪式,揭示着教育最本质的追求——培养独立人格,现代教育研究证实,适时的"教学支架撤离"能显著提升学习者的自我效能感,这与木偶戏"断线育人"的古老智慧异曲同工。

在陕西华县,皮影戏班采用"影子教学法"培养新人:学徒初期在幕前观察师傅的操控投影,中期转入幕后同步模仿,最终实现独立操控,这种循序渐进的"认知学徒制",暗合维果茨基的最近发展区理论,当学习者从观察者变为参与者再成为主导者,教育的真谛便在光影交替中自然显现。

丝路新篇:传统技艺的教育转译

当代教育工作者正从木偶戏传统中汲取创新养分,某实验小学开发的"提线学习法",将知识要点转化为可操控的思维导图模块;师范院校的课堂观察培训引入"多线追踪"技术,训练准教师捕捉课堂互动的能力,这些创新实践印证着:古老技艺的教育基因,正在数字时代焕发新生。

在苏州科技城实验小学的创客课堂上,学生们用3D打印技术复刻传统戏偶,编程控制其动作轨迹,这种传统与现代的碰撞,恰似教育发展的隐喻:技术的丝线可以更精密,但操控的智慧仍需回归育人本质,当孩子们既懂得编写控制程序,又体会着手工穿线的温度时,教育的完整性便在指尖悄然凝聚。

幕布落下时分,那些悬垂的丝线仍在微微颤动,木偶戏艺人的教育智慧启示我们:真正的教育者当如高明的提线人,既要深谙操控之道,又要懂得隐退之术,在收与放、显与隐、承与创的辩证中,让每个生命都能跳出属于自己的精彩舞步,这或许就是传统艺术给予现代教育最珍贵的馈赠——在有限的控制中创造无限的可能。