在东京国立博物馆的幽暗展厅里,一具江户时代的"百鬼夜行绘卷"正泛着岁月的磷光,画中执伞而行的唐衣女妖,恰似日本怪谈文学中那些因执念不散而游荡人间的女性精魂,她们用血泪织就的传说,构成了东亚志异文化中最摄人心魄的暗色锦缎,当我们以"痴女冈目"为棱镜审视这些日本民间神怪故事时,会发现这个被称作"日本聊斋"的文化现象,不仅承载着独特的审美体系,更折射出深层的民族心理密码。

执念的具象化:日本怪谈中的女性怨灵谱系

在日本四国地区的深山村落,至今流传着"冈目女"的传说,这位因痴恋武士而投井自尽的女子,每逢雨夜便以湿发覆面的形象徘徊在古井周围,执拗地追问每个路人:"可见我的发簪?"这个看似寻常的怨灵故事,实则暗含着日本怪谈文学的核心母题——执念的永恒化与审美化。

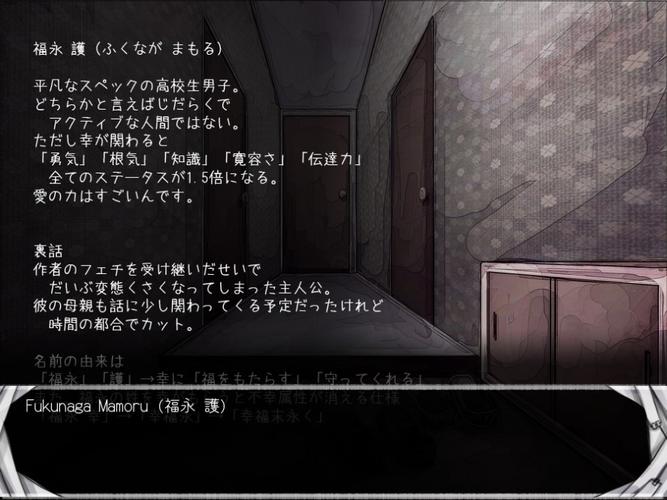

不同于中国《聊斋》中狐妖花魅的飘逸灵动,日本民间神怪故事中的女性形象往往带有浓烈的悲怆色彩,从《牡丹灯笼》中提着灯笼寻找情郎的阿露,到《四谷怪谈》里被丈夫残害的岩户阿岩,这些因强烈情感未得纾解而化妖的女子,构成了独特的"痴女"形象群,她们的发髻永远凌乱,和服下摆沾满泥泞,这种视觉意象恰似浮世绘大师月冈芳年笔下的"无惨绘",将生者的执念凝固为超越时空的凄美定格。

生死观的镜像:中日志异文学的精神分野

若将《雨月物语》与《聊斋志异》并置观察,会发现中日两国对待"执念"的态度存在微妙差异,中国志怪传统中的女鬼往往在完成夙愿后羽化登仙,如《聂小倩》最终获得救赎;而日本怪谈中的痴女们却常在执念达成后更加癫狂,就像《怪谈·累渊》中复仇成功的阿累,最终抱着仇人首级在月下狂舞至黎明。

这种差异根植于两国不同的宗教土壤,佛教"因果轮回"思想与神道教"万物有灵"观念的交织,使得日本文化对"未完成"状态抱有特殊审美,能剧大师世阿弥在《风姿花传》中提出的"幽玄"美学,恰可解释为何这些充满执念的女妖形象能在日本文化中升华为艺术符号——她们的存在本身即是生与死、怨与美的辩证统一。

现代性视野下的文化解码

在东京早稻田大学的民俗学讲堂上,学者们正通过脑科学仪器分析怪谈故事对人脑杏仁核的刺激模式,研究发现,当受试者听到"痴女冈目"类故事时,其大脑奖赏回路的活跃程度远超普通恐怖故事,这或许揭示了为何在平成时代的都市传说中,"裂口女""花子"等现代怨灵形象仍延续着传统痴女的叙事基因。

这种文化基因的延续性在宫崎骏的《幽灵公主》、京极夏彦的《巷说百物语》中得以现代表达,当传统怨灵穿越到现代都市,她们的执念也悄然转型:从对具体情爱的执着,转化为对环境污染、科技异化的控诉,这种嬗变印证了民俗学者柳田国男的论断:"妖怪是民族心理的晴雨表。"

教育场域中的怪谈美学

在京都某中学的生死教育课上,教师正通过"皿屋敷阿菊"的故事引导学生探讨校园暴力问题,这个因打破传家宝盘被主人虐杀的女仆,数百年间在井底数盘子的咔嗒声,此刻化作讨论隐性欺凌的寓言,这种教育实践暗合了江户时代寺子屋用"百物语"游戏进行道德教化的传统。

现代教育研究显示,怪谈文学特有的"不完全恐怖"机制——即营造恐惧却不提供彻底解决方案——反而能激发青少年的共情能力,当学生为《无耳芳一》中痴迷弹唱《平家物语》的盲僧揪心时,他们实际上在经历一场关于艺术执着与生命代价的伦理思辨。

跨文化对话中的执念书写

横滨中华街的茶馆里,中日学者关于《剪灯新话》与《牡丹灯笼》的源流考辨已持续三个小时,这种学术争论本身即是文化执念的当代演绎,当中国游客在鸟取县砂丘误入"女鬼导览"旅游项目时,文化误读产生的喜剧效果,恰是两种志异传统碰撞出的现代火花。

在全球化语境下,"痴女冈目"式的叙事正在发生变异,新加坡作家陈浩源的《都市传说社》将日本怨灵与妈祖信仰嫁接,创造出跨文化的执念综合体;而奈良美智画笔下的梦游少女,又何尝不是传统痴女形象的当代艺术转译?

夜幕降临时,京都老妪仍会为路过的孩童讲述冈目女的故事,井底的叹息、雨中的木屐声、风中飘散的发丝,这些承载着千年执念的文化碎片,早已渗入大和民族的集体无意识,当我们以教育者的眼光重新审视这些怪谈故事时,看到的不仅是光怪陆离的异界想象,更是一个民族对生命执着的哲学沉思,以及对人性深渊的永恒探照,在这个意义上,"日本聊斋"不仅是志异文学的别称,更是理解东亚文化深层结构的精神锁钥。