被水波浸润的集体记忆

在横断山脉腹地,俄曲河以每年四个月的冰封期和八个月的奔涌期,将高原的生命律动镌刻在两岸的岩壁上,这条发源于念青唐古拉山脉的河流,在海拔4300米处形成独特的辫状水系,像藏族老人编织的牦牛毛绳般,将15个村寨串联成璀璨的文化珠链,当第一缕晨光穿透云层照射在转经筒的金顶上,河畔的传说便开始在酥油茶的香气中苏醒。

老牧人扎西顿珠至今记得祖父讲述的"雪豹渡河"故事:在某个大雪封山的严冬,一头受伤的雪豹为躲避猎人,在冰面上留下梅花般的足迹,最终消失在河心冰窟,这个看似寻常的动物故事,实则蕴含着藏族生态观的核心密码——当扎西在四十年前亲眼目睹村民将误入羊圈的雪豹放归山林时,他忽然理解了故事里"生灵皆有归处"的深意。

在距离主河道三公里的嘎玛沟,考古学家发现了绘有双鱼图腾的岩画,这与当地"鱼王送药"的传说形成时空呼应,传说中,药师佛化身金色鱼王,逆流而上为瘟疫中的村落送来草药,当现代医学证实当地特有的红景天具有抗缺氧功效时,人们才惊觉传说与现实的奇妙叠合,这种虚实交织的叙事传统,在藏地教育中始终承担着知识传递的媒介功能。

口传心授的教育智慧

在俄曲河上游的达孜小学,语文教师格桑梅朵正在尝试将河岸传说融入课程设计,她发现,用"鹰笛引路"的故事讲解地理方位,学生能更快掌握等高线地图的判读技巧,这个讲述牧羊少年用鹰骨笛声引导迷途商队的故事,本质上是对空间方位认知的形象化编码,当孩子们在沙盘上重现传说场景时,抽象的地理概念转化为了可触摸的记忆载体。

河畔的传说系统构建了完整的道德教育体系,以"说谎者石"为例,这个关于商人因欺骗村民被河神化为石像的故事,在市场经济冲击传统价值观的今天,被赋予了新的诠释维度,老经师洛桑扎巴在寺院夜校中,将其与现代契约精神结合,引导青年理解诚信的本质从未改变,只是履约形式随时代演进,这种教育策略使传统文化在保持内核的同时,获得了现代性转化的可能。

在数字化浪潮中,当地非遗保护中心开发的AR叙事项目颇具启示,游客扫描河岸特定岩石,即可在手机端观看三维动画版的"白牦牛渡河"传说,这种技术手段不仅没有削弱传说的神圣性,反而通过沉浸式体验强化了叙事感染力,更值得关注的是,项目团队由本地大学生组成,他们在数字重构过程中,完成了对文化基因的深度解码与创造性转化。

流动的传统与凝固的时光

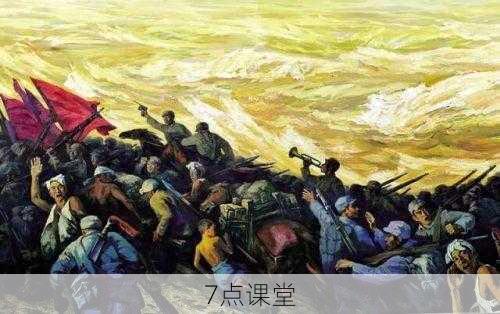

每年藏历四月十五,俄曲河畔都会举行独特的"水经幡"仪式,村民们将刻有经文的木片顺流放送,这个源于"漂流木救婴"传说的习俗,如今演变为生态保护的行动宣言,当环保组织检测发现经幡木片对水生生物无害且可自然降解时,古老智慧与现代科学的对话产生了新的教育价值,孩子们在参与制作环保经幡的过程中,同时习得了传统文化和生态知识。

在河岸东侧的年楚遗址,考古发现与民间传说形成了互文关系,出土的唐代马具残件与"铁马踏冰"的传说相互印证,为历史教学提供了生动素材,当地中学开发的"考古剧本杀"课程,让学生通过角色扮演还原传说背后的历史真实,这种参与式学习使文化记忆转化为鲜活的知识体验,当学生发现传说中"会说话的马鞍"实为带有铃铛装饰的战马装备时,抽象的历史概念瞬间具象化。

面对全球化冲击,俄曲河传说正在经历创造性转化,青年导演次仁旺堆拍摄的微电影《河语者》,将传统叙事与公路片类型融合,在威尼斯电影节获得"最佳文化传承奖",这部电影的特殊之处在于,所有演员均为本地村民,他们用母语讲述的故事,因其原真性产生了跨文化共鸣,这种文化输出模式为民族教育提供了新思路——真正的传统不是博物馆展品,而是流动的生命体。

永不停息的文化之河

在俄曲河入江口的观测站,水文记录显示近十年径流量减少12%,但文化人类学的田野调查却表明,河岸传说的传播强度增加了23%,这种看似矛盾的数据揭示着深刻的文化规律:当物质载体发生变化时,精神传统会以更集约的方式延续,学校开设的"河流生态与文化"跨学科课程,正是这种自适应机制的教育呈现。

传说中的"九眼宝石"在现代语境中被重新诠释,这个关于河神之眼守护流域平安的故事,经由水利工程师格桑平措的解读,转化为对水文监测系统的诗意隐喻,当他在国际论坛展示将传说元素融入水利工程设计的方案时,传统智慧获得了现代科学的话语权,这种知识体系的交融,为民族教育开辟了创新路径。

在河源冰川退缩形成的冰碛湖畔,大学生志愿者正在搭建全息投影装置,他们计划用光影技术再现"冰川女神"的传说,这个项目既是文化遗产的数字化保存,更是教育方式的革命性探索,当虚拟影像与真实雪峰重叠,年轻一代在科技与传统的交响中,找到了文化认同的新坐标。

俄曲河奔腾的浪花里,沉淀着一个民族的教育智慧,这些传说不是简单的道德训诫,而是立体的认知体系,是融合历史、地理、生态、伦理的活态教科书,当现代教育试图用标准化的知识模块塑造统一认知时,河畔的传说提醒我们:真正的教育应该像河水般,既有滋养万物的包容,又有凿刻山谷的力量,在永恒流动中保持文化基因的传承与更新。